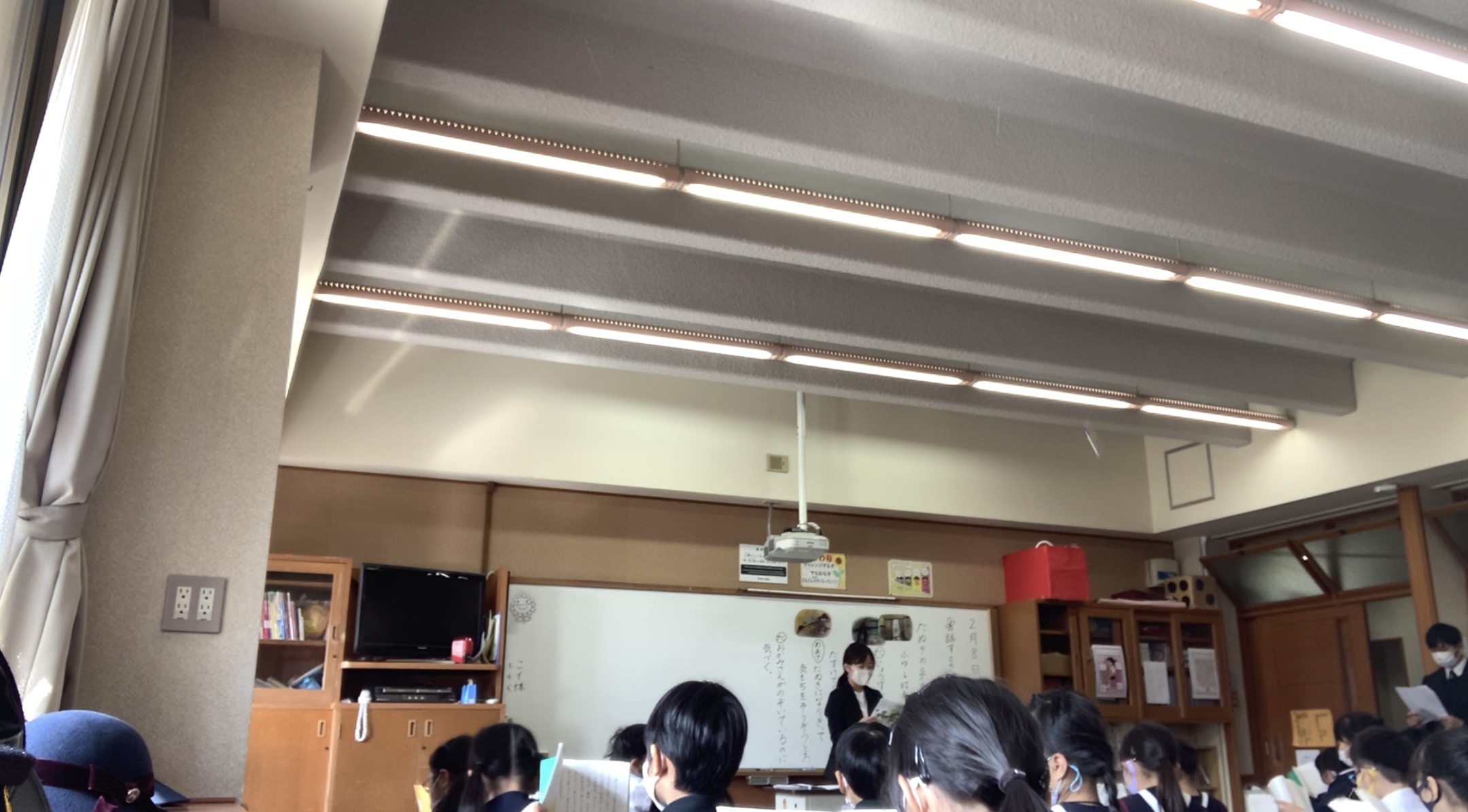

道徳科研究授業

本日1限目に3年C組にて道徳科研究授業を行いました。 アンパンマンの作者である、やなせたかしさんの考えを通して、学校生活で行える「当たり前」の行動や気持ちについて考えました。また、それぞれが考えた「当たり前」が学級にどんな良い影響を与えるのかを考え、意見を共有しました。残り少ない2学期ですが、この授業で考えた「当たり前」を意識して、ラストスパート全員で協力していきます。

本日1限目に3年C組にて道徳科研究授業を行いました。 アンパンマンの作者である、やなせたかしさんの考えを通して、学校生活で行える「当たり前」の行動や気持ちについて考えました。また、それぞれが考えた「当たり前」が学級にどんな良い影響を与えるのかを考え、意見を共有しました。残り少ない2学期ですが、この授業で考えた「当たり前」を意識して、ラストスパート全員で協力していきます。

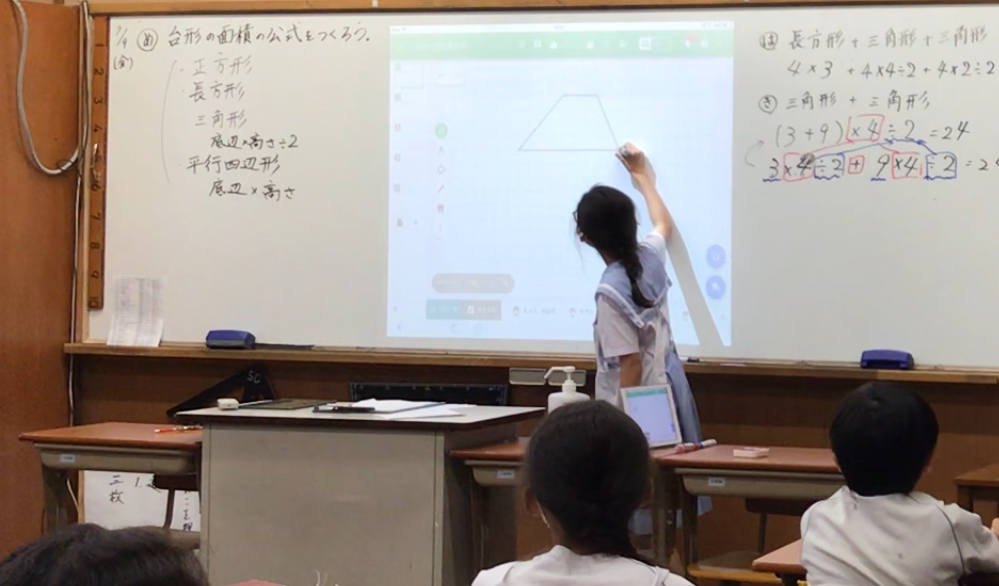

5年生の算数で、「台形の面積の公式をつくろう」をテーマに恊働学習を行いました。今まで習った図形の公式のみを使い、台形の面積を求め、そこから台形の面積の公式に変化させていきました。Ipadを使い、グループの中で、自分がどう考えたかをしっかり説明することができていました。台形を三角形と四角形に分けたり、平行四辺形にしてみたりと、子どもたちの発想の豊かさを感じました。

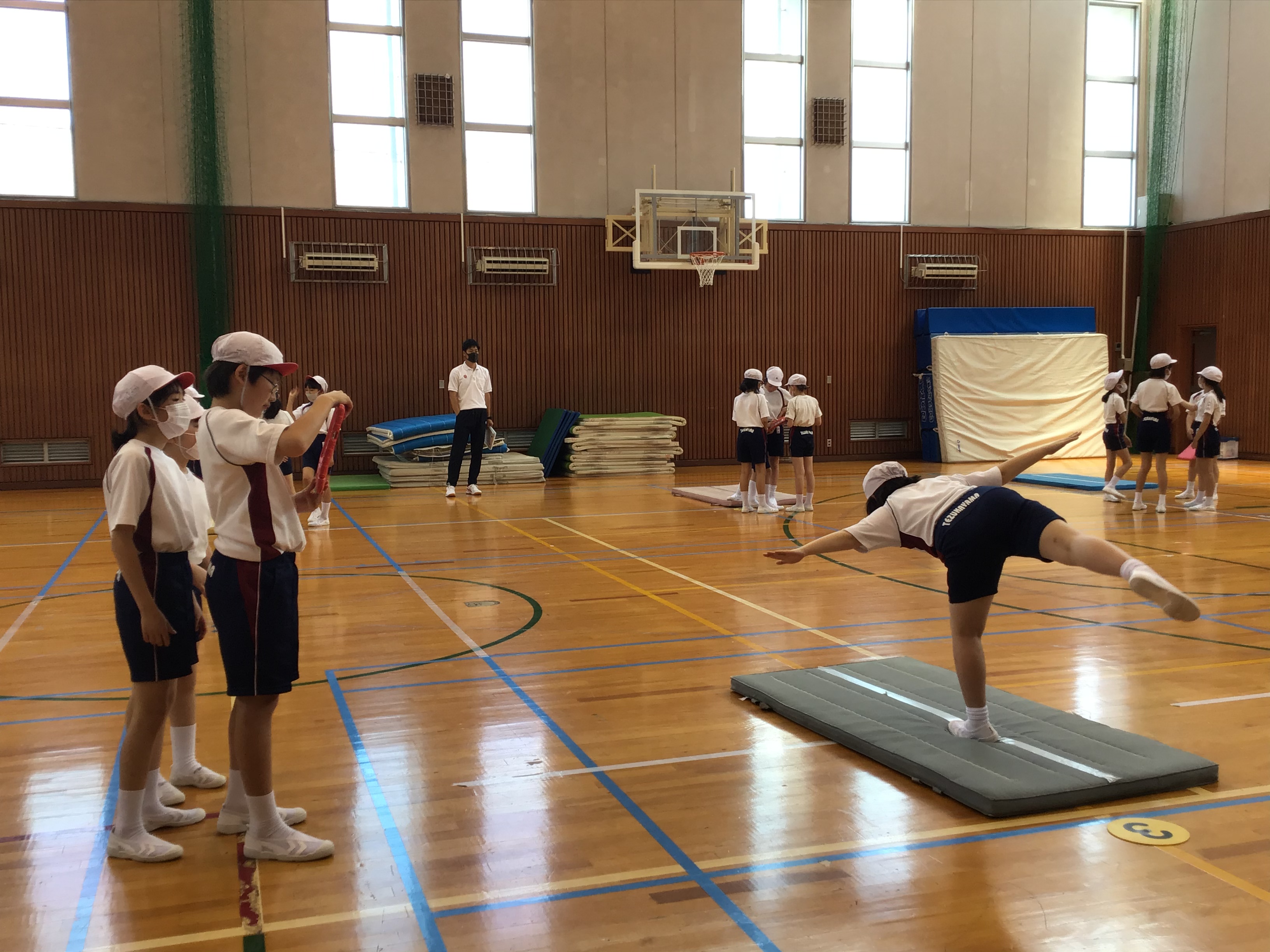

5年生の体育で器械運動「マット運動」をしました。4人一組となり、お互いの技を見合い、教え合ったり、伝え合ったり、動画を撮影し合ったりする授業でした。例えば、水平バランスなども自分では、地面に水平に腕をあげているつもりでも実際にはそうでないことがよくあります。自分の中で、どの感覚で出力すればまっすぐなのかを確認し、一つひとつの感覚のズレを認知し、修正していきます。そうして、自分の体を思った通りに動かせるようになっていきます。また、他者にアドバイスすることは、自分が実際に技をするときにそのポイントを意識するようになるため、自分にもポイントをフィードバックしていくことになります。グループ内で活発にアドバイスし合い、協働的に授業が進んでいきました。

単元によって、体育にもiPadや大型モニターなどのICTを導入しています。今回、児童への映像提示でこだわったのが、運動をしている人の視点で動画撮影した点です。小学生くらいの年代では、神経系の高まりが著しく、他者が運動しているところを見るだけでも、自らが運動している感覚になり、動きの習得は大人に比べてとても早いです。まるで自分が運動をしているかのような視点の映像をみてもらい、感覚的に技をつかんでもらう狙いがあります。そのような「感覚」を大切に今後も授業を展開していけたらと思います。

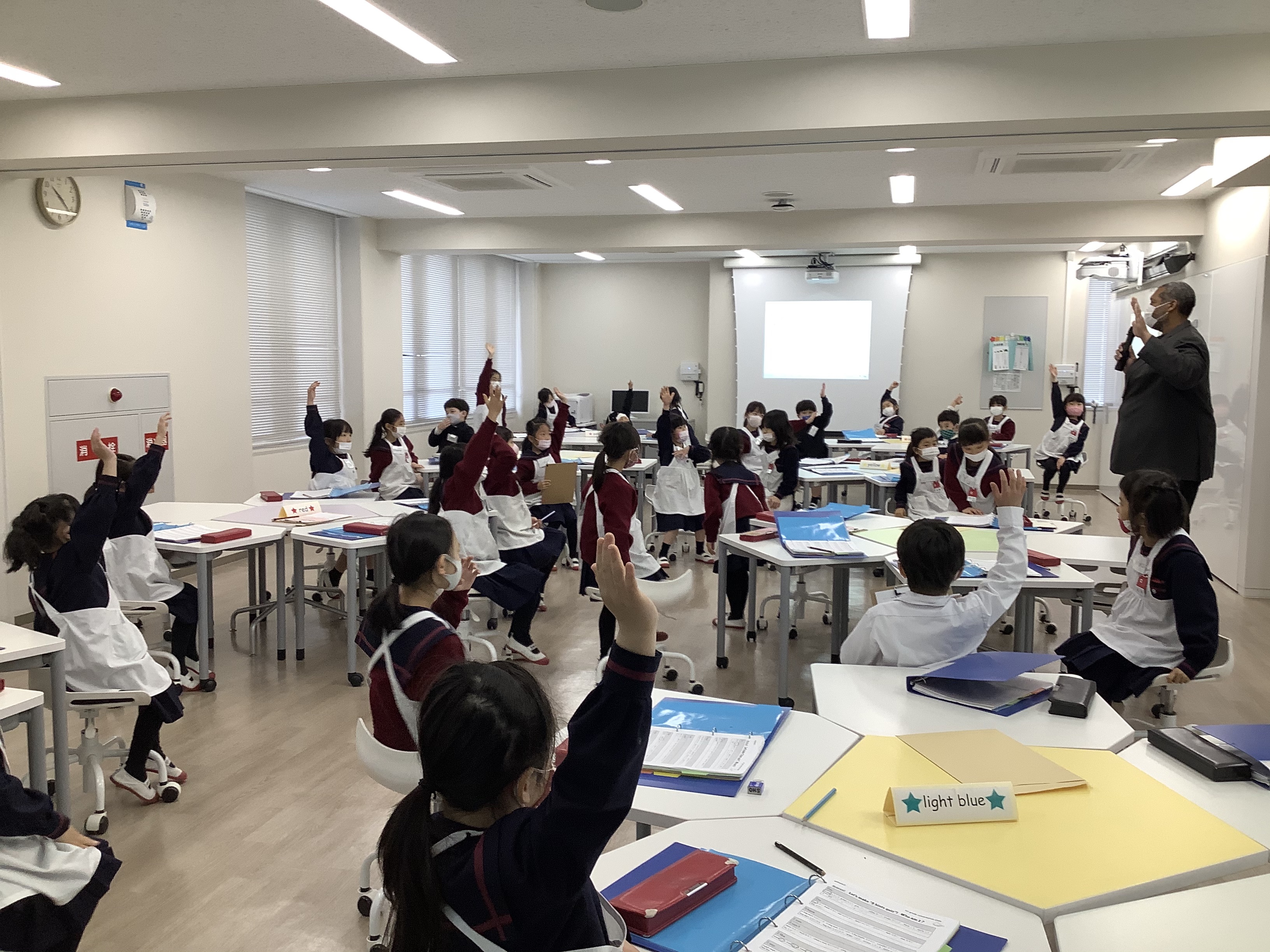

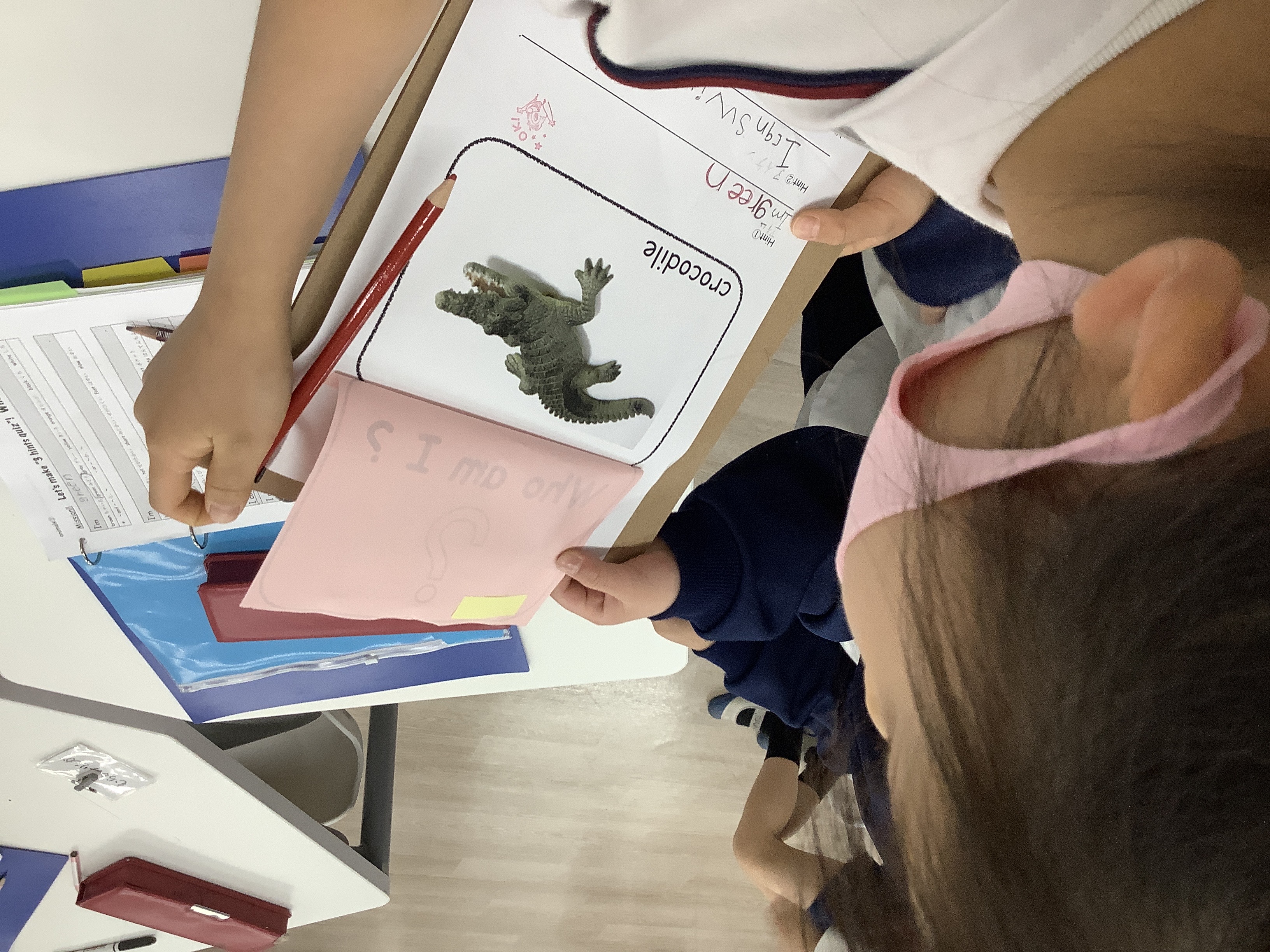

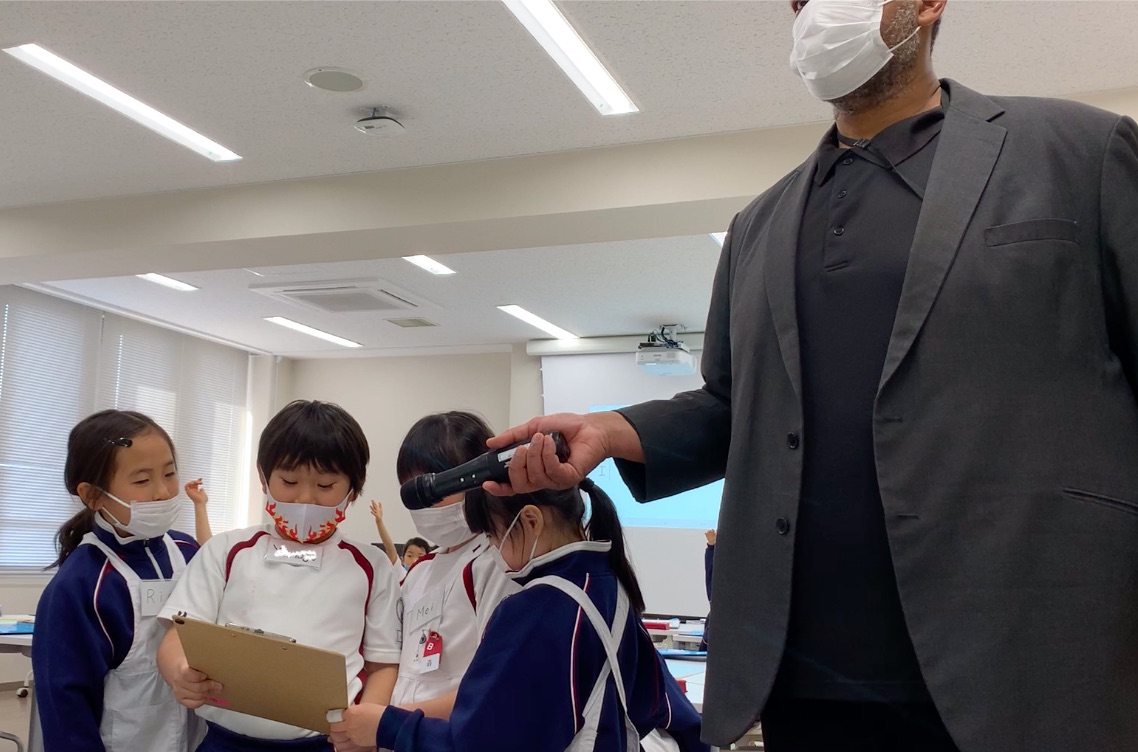

1年生の英語(会話)で、研究授業を行いました。単元はanimalsです。

この1年間、会話の授業では色や体の部分の名前、動詞、can、likeを使った文など、様々なことを学習してきました。そして今回の授業ではこれまでの知識を使い、動物についての3ヒントクイズをグループで協力して作成し発表するということに挑戦しました。1年生の総まとめとして子どもたちの自信に繋がる授業になったと思います。お友だちと話し合いながら、楽しく取り組むことができました。

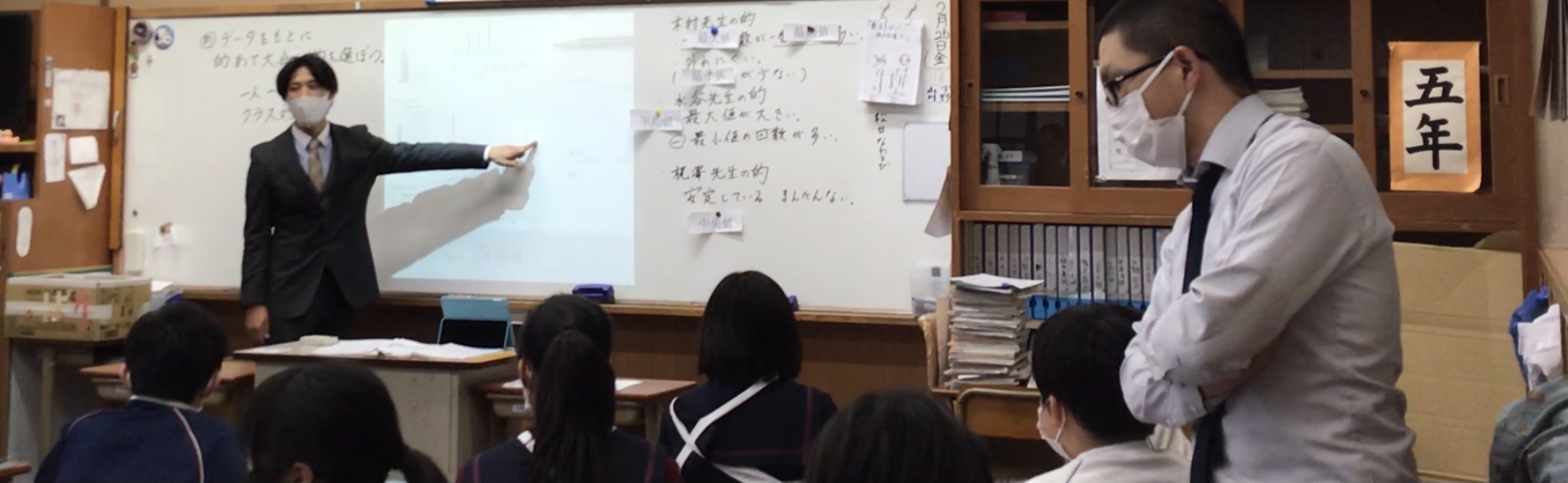

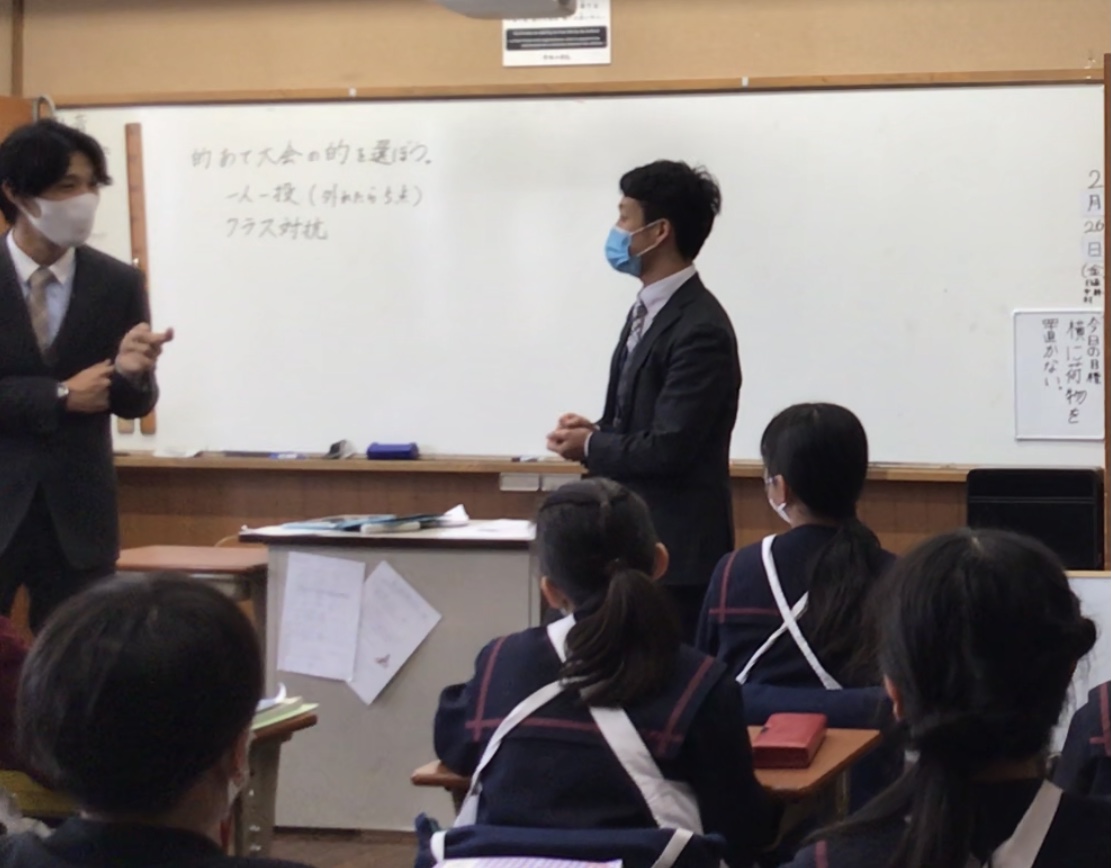

2月25日(金)に、五年生で、算数の研究授業を行いました。的当て大会に使う的を、的を見ずに結果の数値から特徴をつかみ、どの的が良いかを考えるという授業です。また、3月1日(月)には、実際にクラス対抗で、選んだ的で的当てを行い、大いに盛り上がりました。

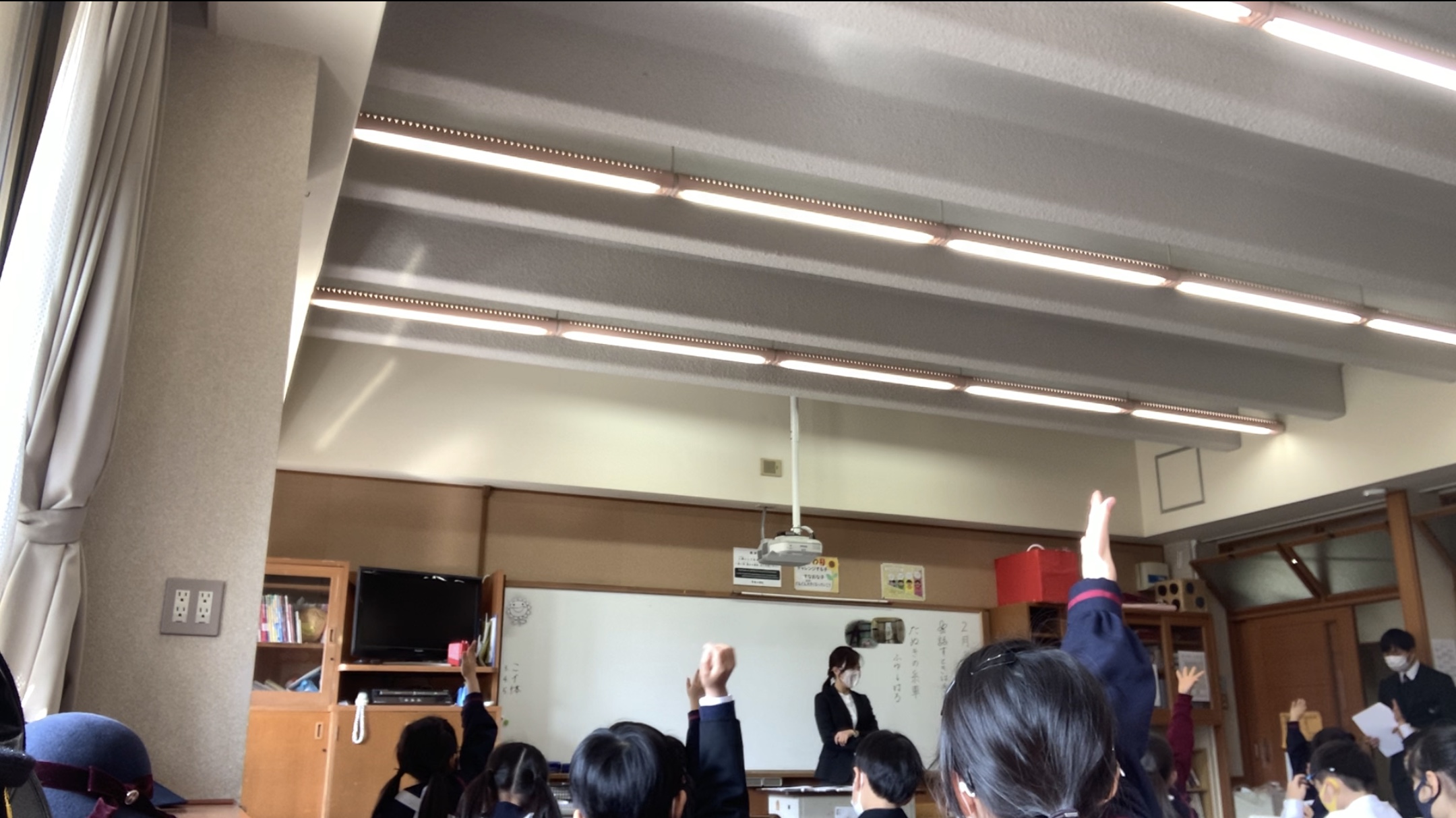

2月8日(月)、1年B組にて、国語科「たぬきの糸車」の研究授業を行いました。

物語の最後の場面を、主人公のたぬきになりきって表現したり、台詞を考える活動を通して、登場人物の気持ちを想像したりしました。

後半では、考えた意見を友達と交換し合いました。物語は人によって捉え方・考え方に違いがあり、それを認め合う大切さについても、学ぶことができました。次の、音読発表会では、登場人物になりきり、気持ちを想像しながら音読してくれることを期待しています。