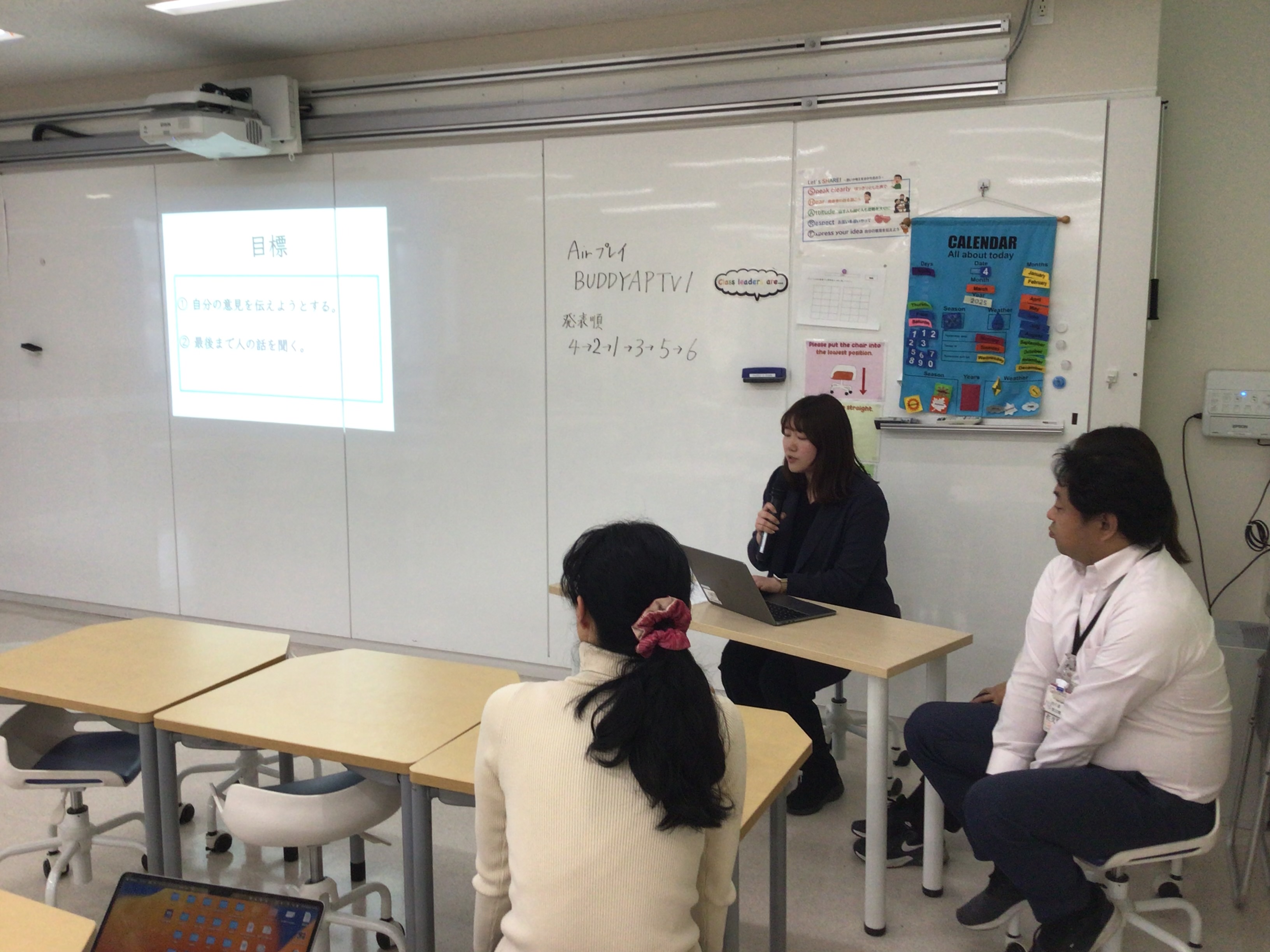

教員研修(学級経営)

本日、1〜3年目までの教員中心に「学級経営」についての研修会を行いました。

子どもたちが、学級で楽しく日々を過ごせるように、引き続き教員一同尽力していきたいと思います。

本日、1〜3年目までの教員中心に「学級経営」についての研修会を行いました。

子どもたちが、学級で楽しく日々を過ごせるように、引き続き教員一同尽力していきたいと思います。

帝塚山学院小学校では、毎年複数回の臨海研修会を実施しています。

本日は、プールで研修を行いました。

事故を未然に防ぐための環境整備や練習隊形の確認、平泳ぎの指導方法などを皆で確認し合いました。

引き続き、安全に行事を実施ができるよう教員ら一同努めてまいりたいと思います。

帝塚山学院小学校では、毎年複数回の臨海研修会を実施しています。

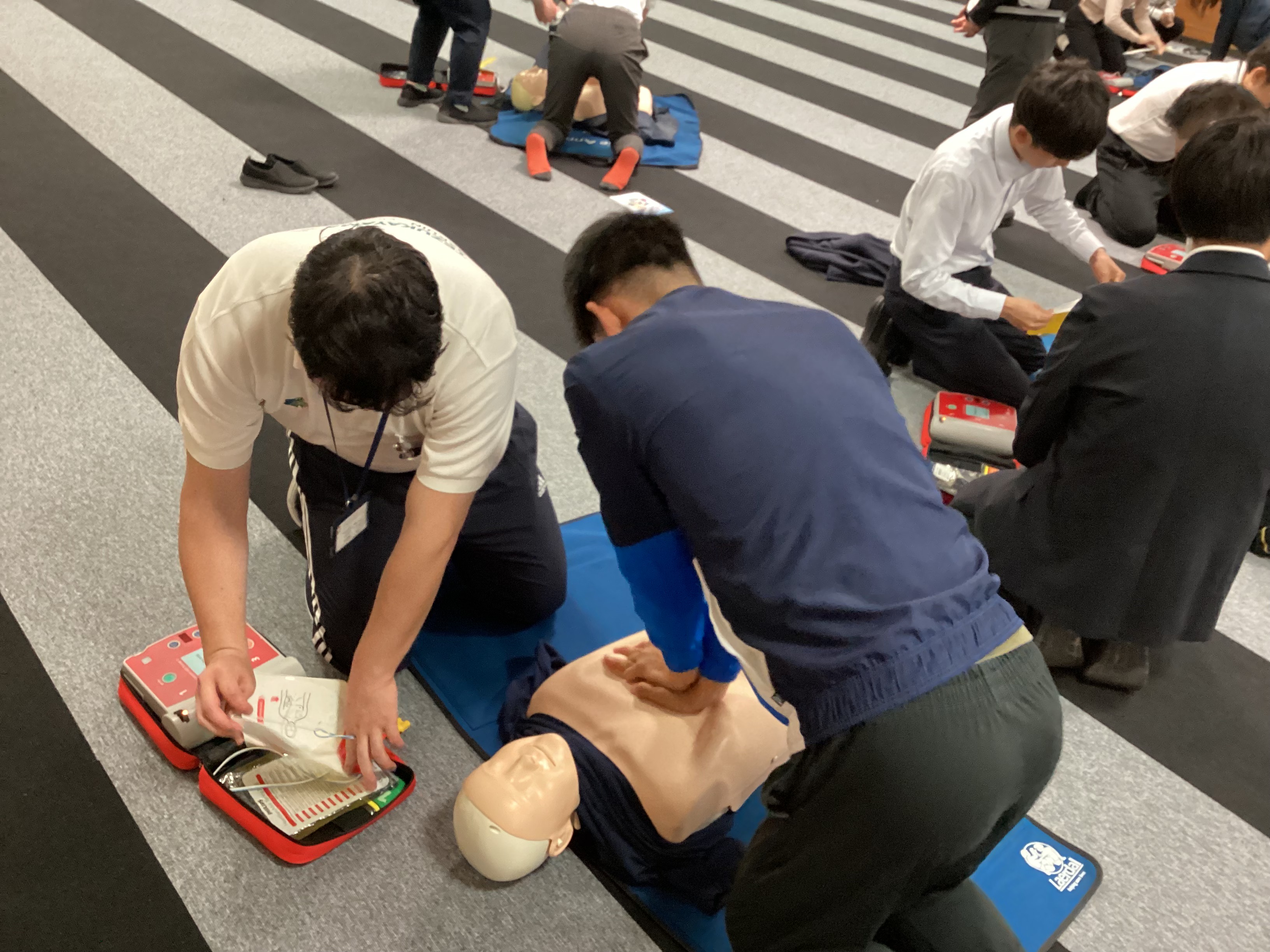

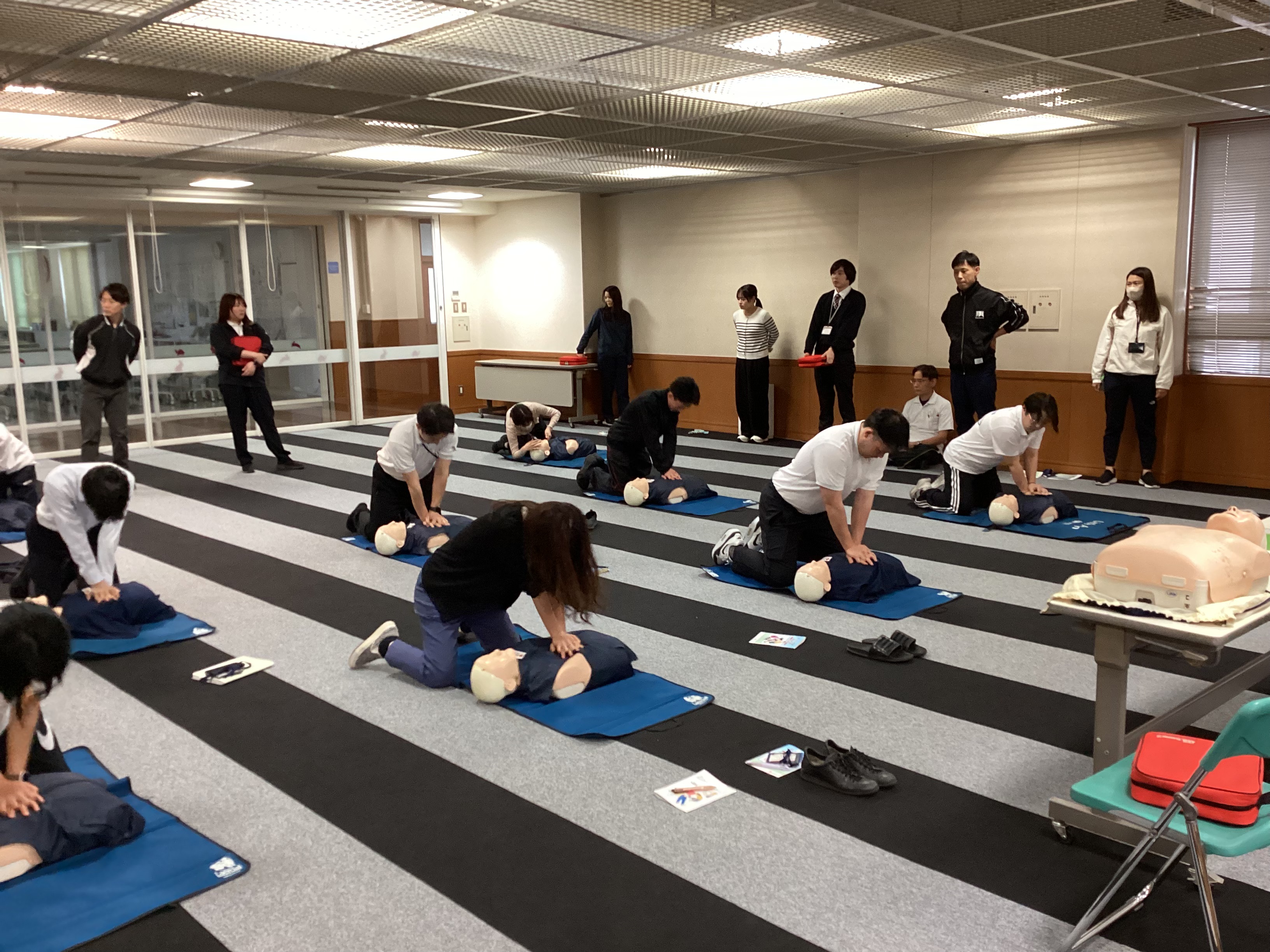

本日は、日本赤十字社の本村様に来ていただき、一次救命処置についての講義と実技研修を行いました。

実技研修では3名グループを組み、心肺蘇生の手順とAEDの使い方を学び、再確認しました。

教員は熱心に繰り返し取り組んでいました。

普段の学校生活でも行事でも、安全に留意してまいります。

2年生「実体験の中から感じる」

3年生「自己肯定感を高める」

4年生「ルーツをたどる」

など、学年それぞれがテーマを持ち、取り組んだ1年間。

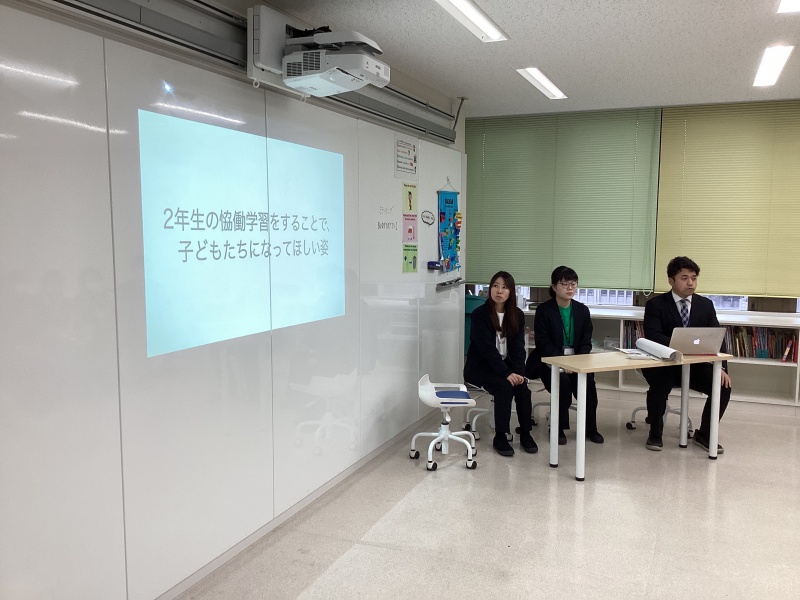

恊働学習実践報告会を行いました。

他者との恊働、仲間との協力が、

記憶に残る恊働学習を生み出していきます。

恊働的に学習した結果、

個人個人の技能が向上し、

日々つづる日記にも変化が起こっているという報告もありました。

班編成にも意図があり、

TTとして2人体制で行う授業は、

教員の役割を明確にして挑みます。

これからも教員研修を実施し、

より主体的に、対話的に、深い学びを展開していきます。

1年間行った恊働学習について、

各学年から実践報告会を行いました。

それぞれの学年で身につけてほしい力を目標とし、

1年生からは、「生き物大すき」「秋を見つけよう」

2年生 算数「かさ」

生活科「町たんけん」

3年生 体育「なわとび」国語「すがたを変える大豆」

4年生 道徳「交換メール」「桜のかけ橋」

(他校や留学生との交流)

英語「3ヒントクイズ」

5年生 国語「よりよい学校生活のために」

道徳「メディアリテラシー」

社会「四大公害病」「自動車をつくる工業」

6年生 国語「平和学習」「小学校のパンフレットを作ろう!」

算数「各学年に向けて問題を作ろう!」

理科「自然と共に生きる」

などの報告がありました。

どの学年も、ICTを活用したユニークな内容で、

恊働学習を積み重ねていくことで、

子どもの力が育っていることを実感しました。

本日、第65回西日本私立小学校連合会教員研修会が行われました。

本校に900名を超える先生方が集まっての開催となりましたが、

無事終了することができました。

これもひとえに、保護者の皆様のご理解と、お手伝いいただいたPTA委員の皆様のおかげです。

児童の皆さんも、明るく元気に活躍してくれました。有意義な1日となりました。

児童の皆さん、そして保護者の皆様、本当にありがとうございました。