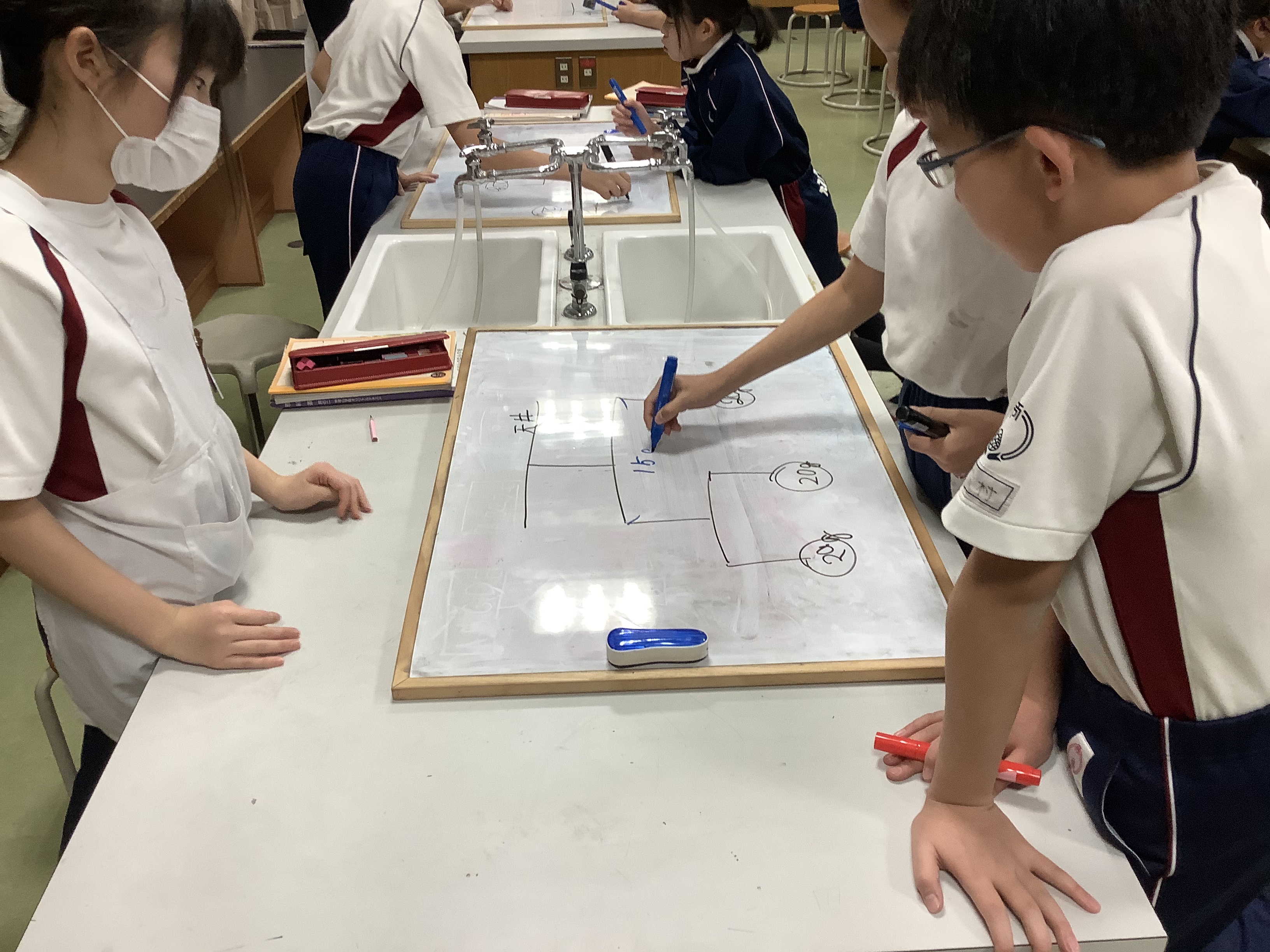

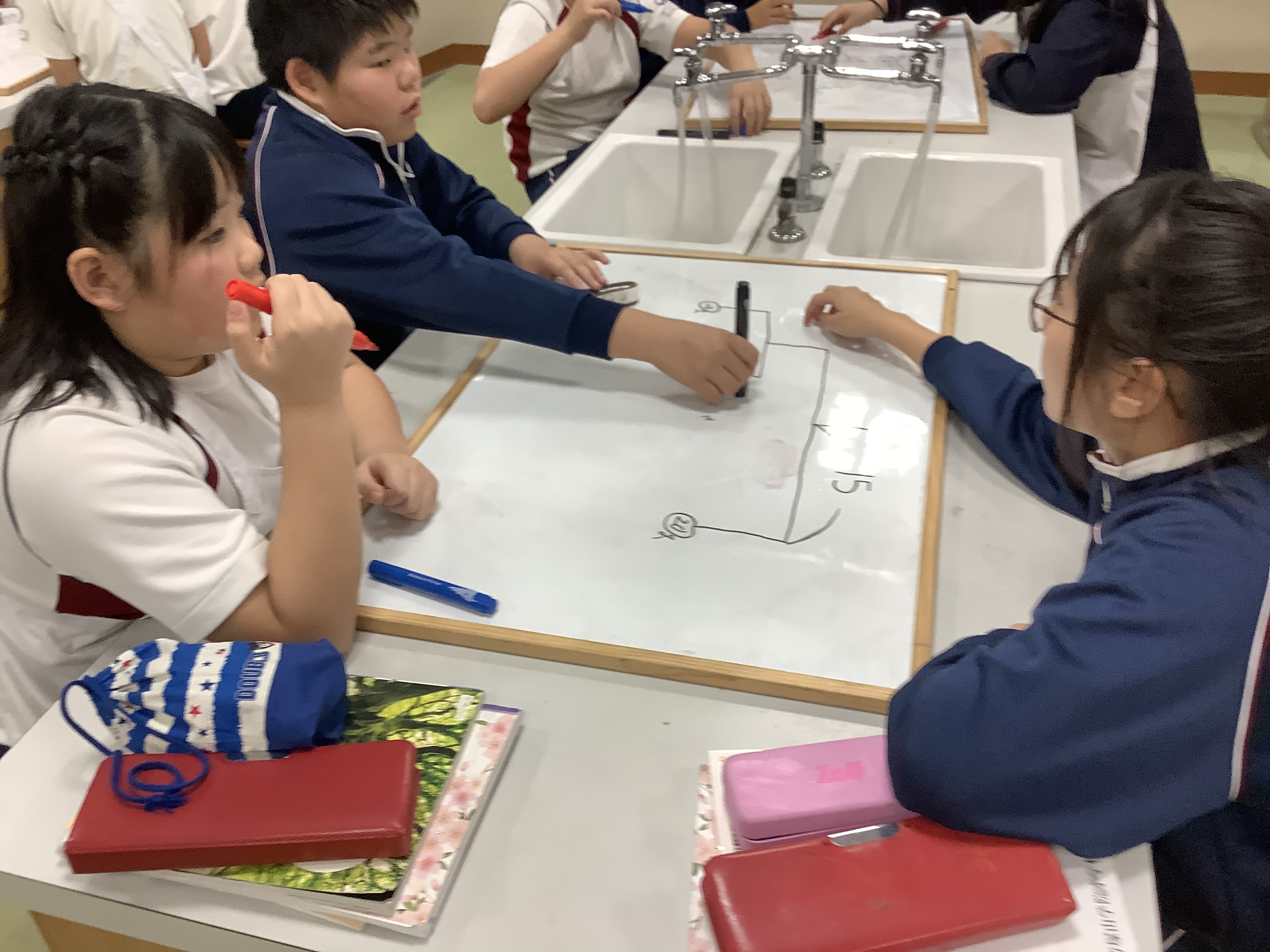

血液の循環

6年生の理科では『体のつくりとはたらき』について学習を進めています。

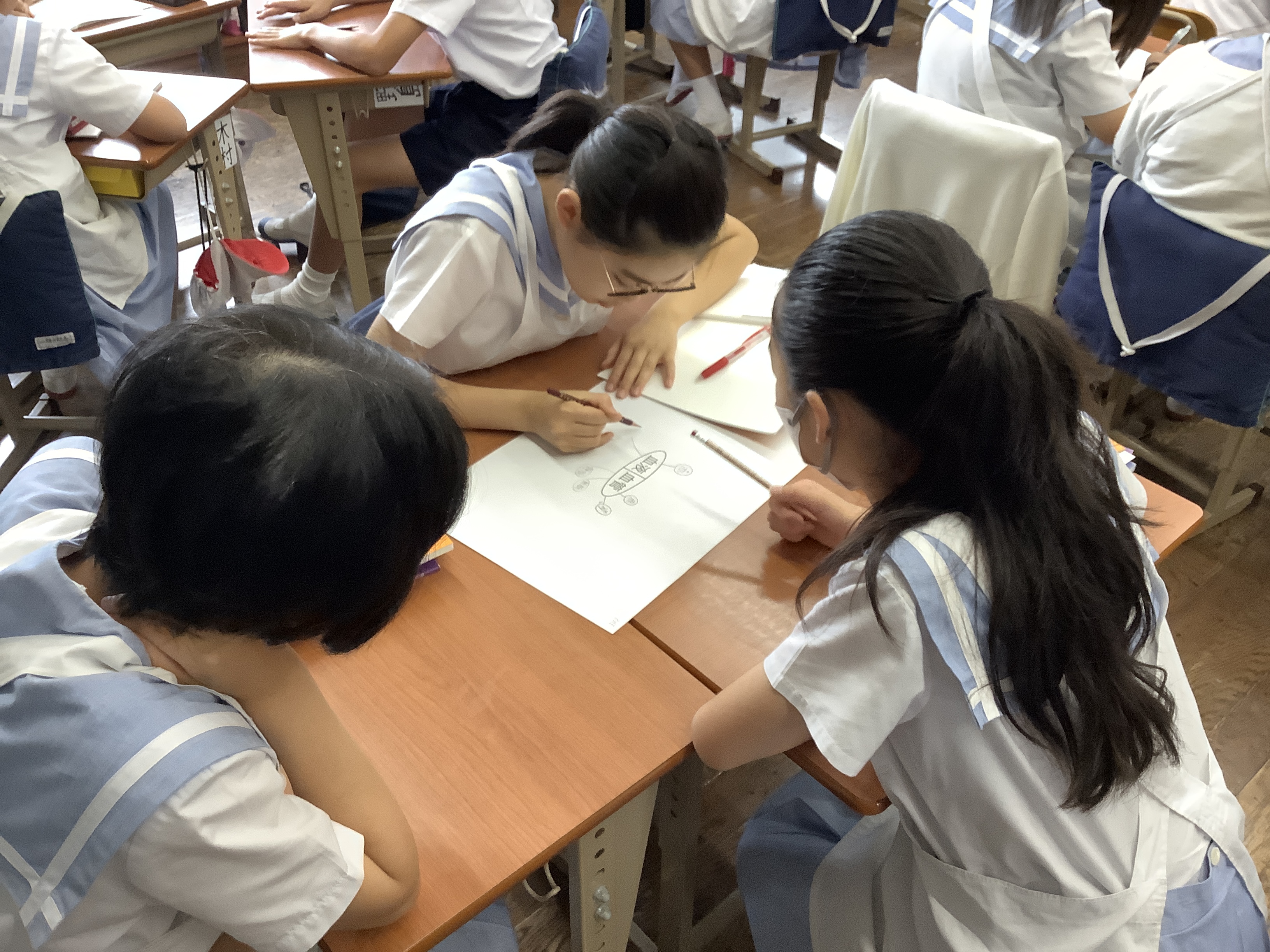

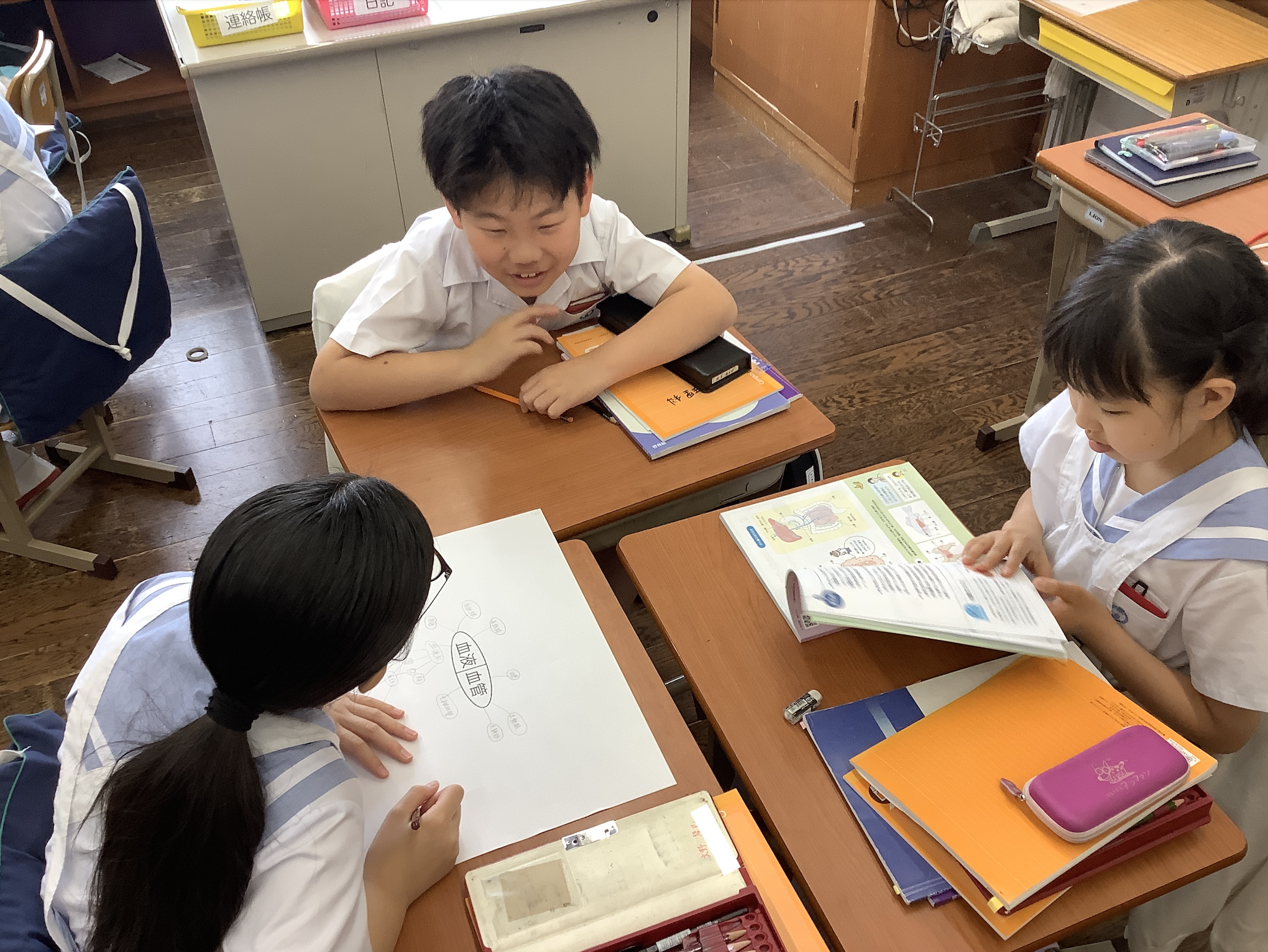

子どもたちにとって身近な体についての学習なので、自分たちの知っていることをイメージマップで広げていきました。血液や血管について、たくさんの知識が共有できました。

6年生の理科では『体のつくりとはたらき』について学習を進めています。

子どもたちにとって身近な体についての学習なので、自分たちの知っていることをイメージマップで広げていきました。血液や血管について、たくさんの知識が共有できました。

6年生の理科では『からだのはたらき』について学習を進めています。

ヒトの体は空気中から何を取り入れ、何を出しているのかや、空気中の酸素や二酸化炭素の割合などを学びました。

最後に、呼吸のもたらす効果を体感すべく呼吸方法を考えました。

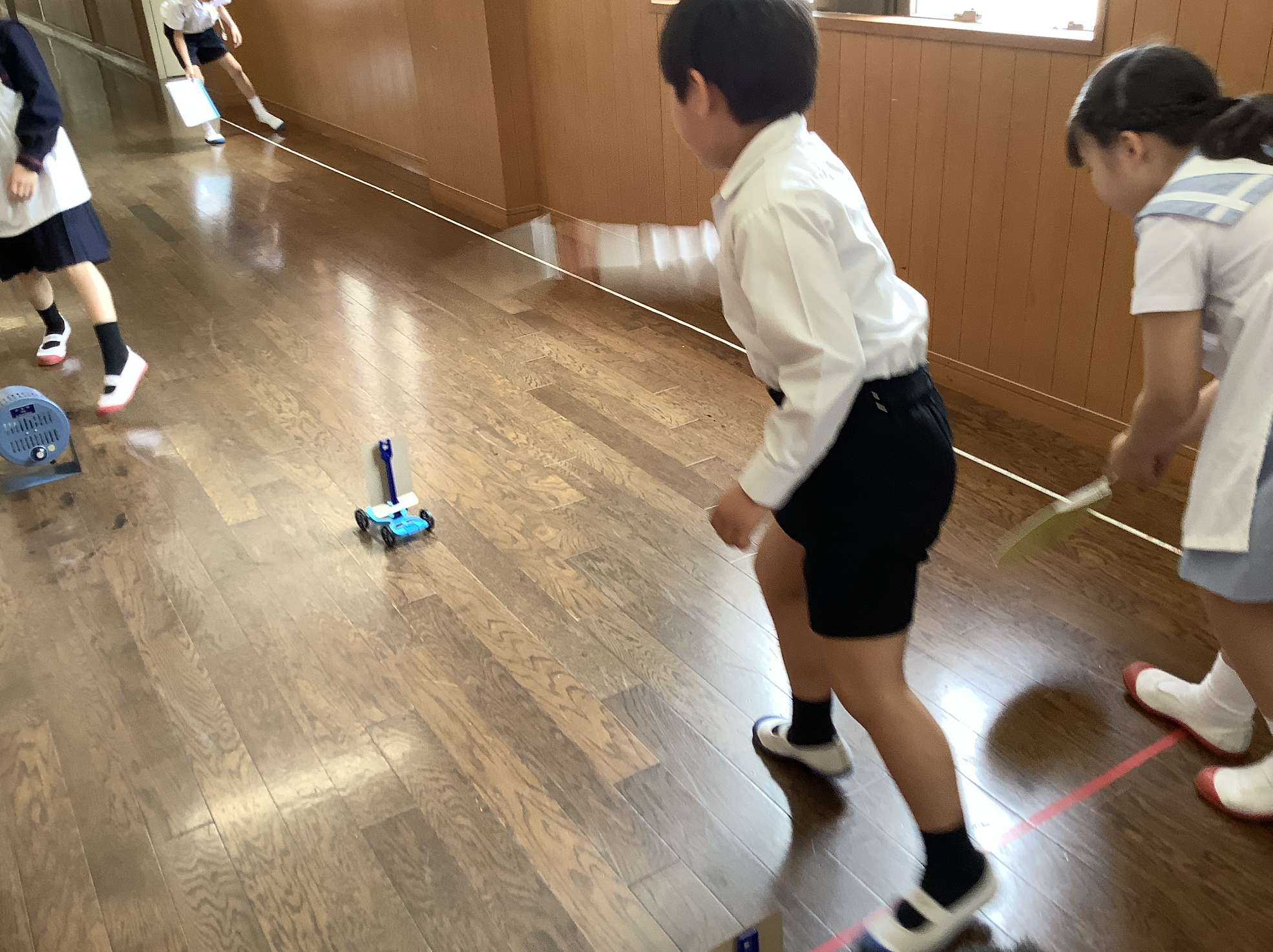

3年生の理科では『風やゴムのはたらき』の学習を進めています。

子どもたちは自分で組み立てた車を使って、風の強さによってどのように進み方が変化するのかを確かめました。

実験をして、記録することを丁寧におこなってくれていました。

4年生の理科では『ものの温度と体積』の学習をおこなっています。

水や空気に熱を加えると体積が大きくなるという実験を通して、金属はどのようになるのかを調べました。

火を扱う危険を伴う実験であるため、真剣な眼差しで実験をおこなっていました。

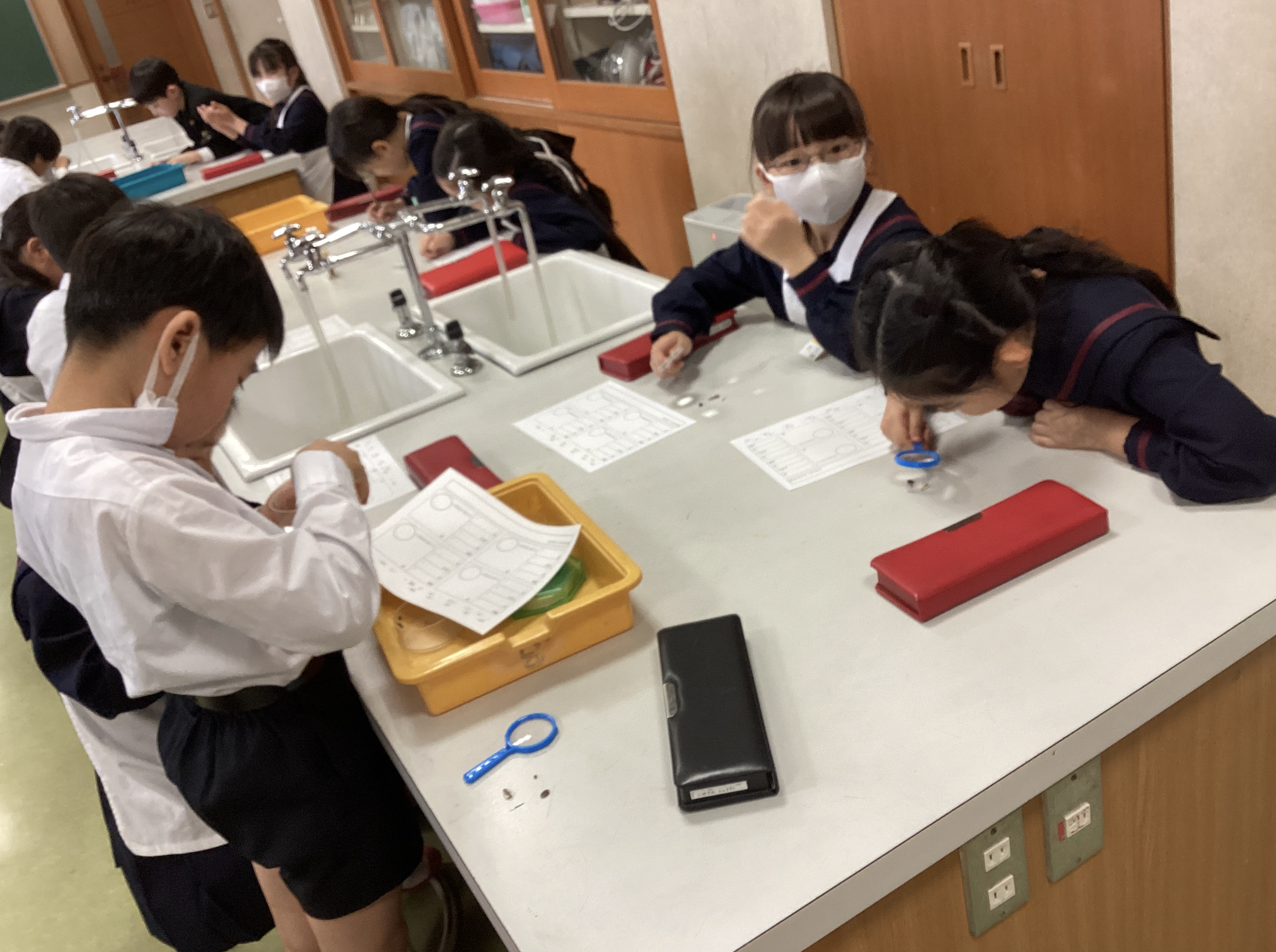

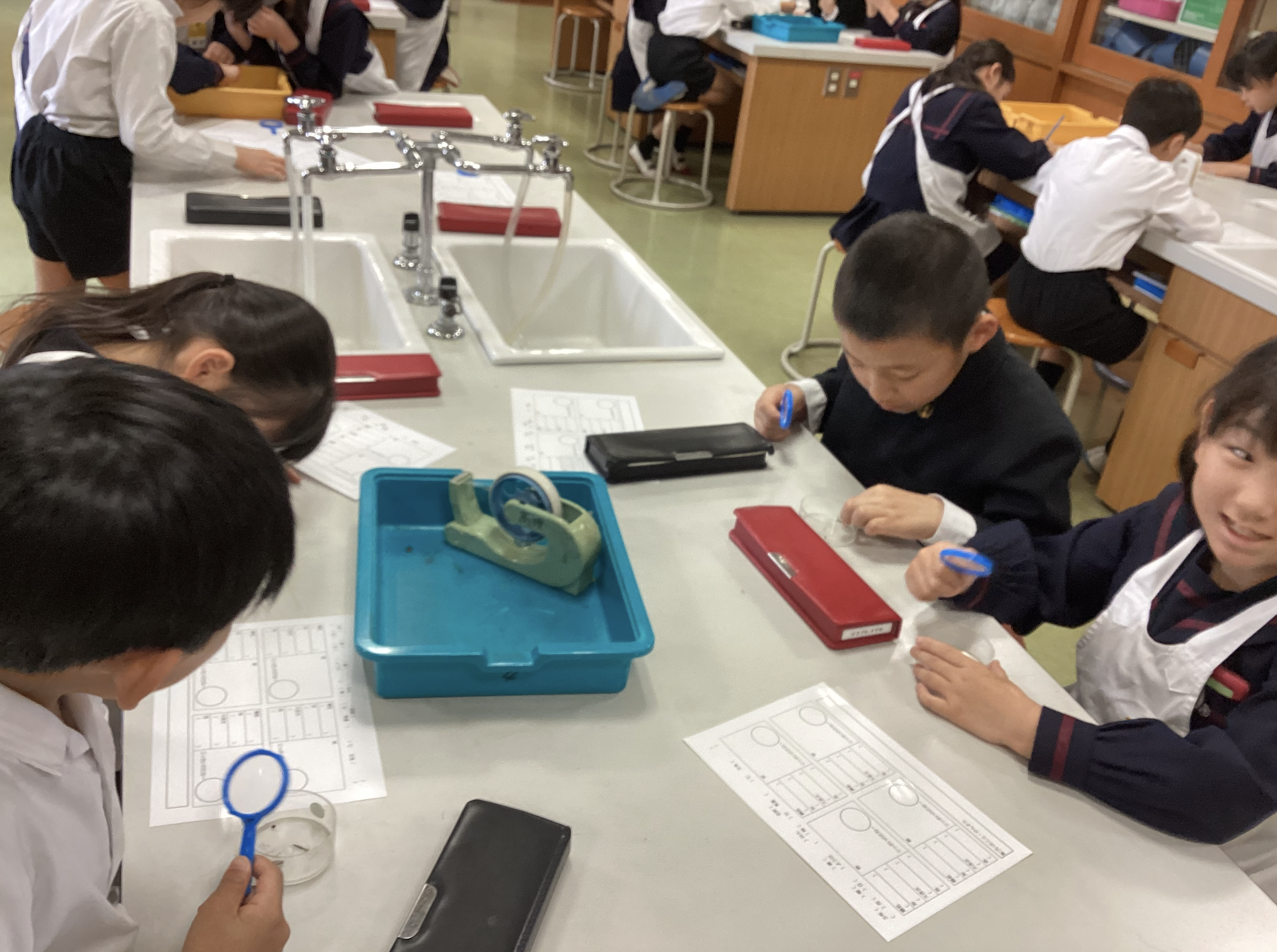

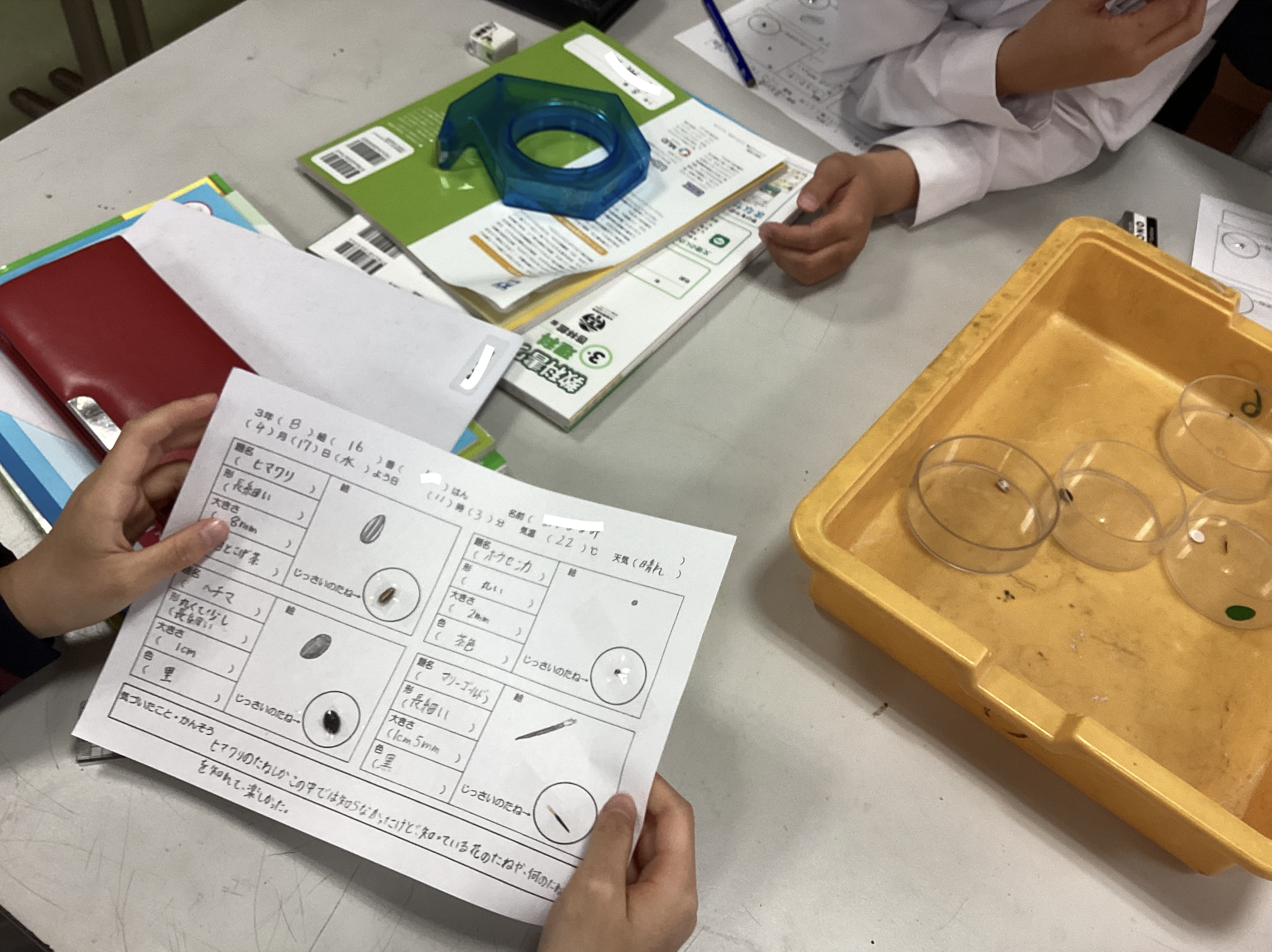

3年生の理科では『虫めがねの使い方』について学習しました。

子どもたちは、観察するものによって使い方がちがうことを学びました。

虫めがねを上手に使って種子の観察をおこなってくれていました。

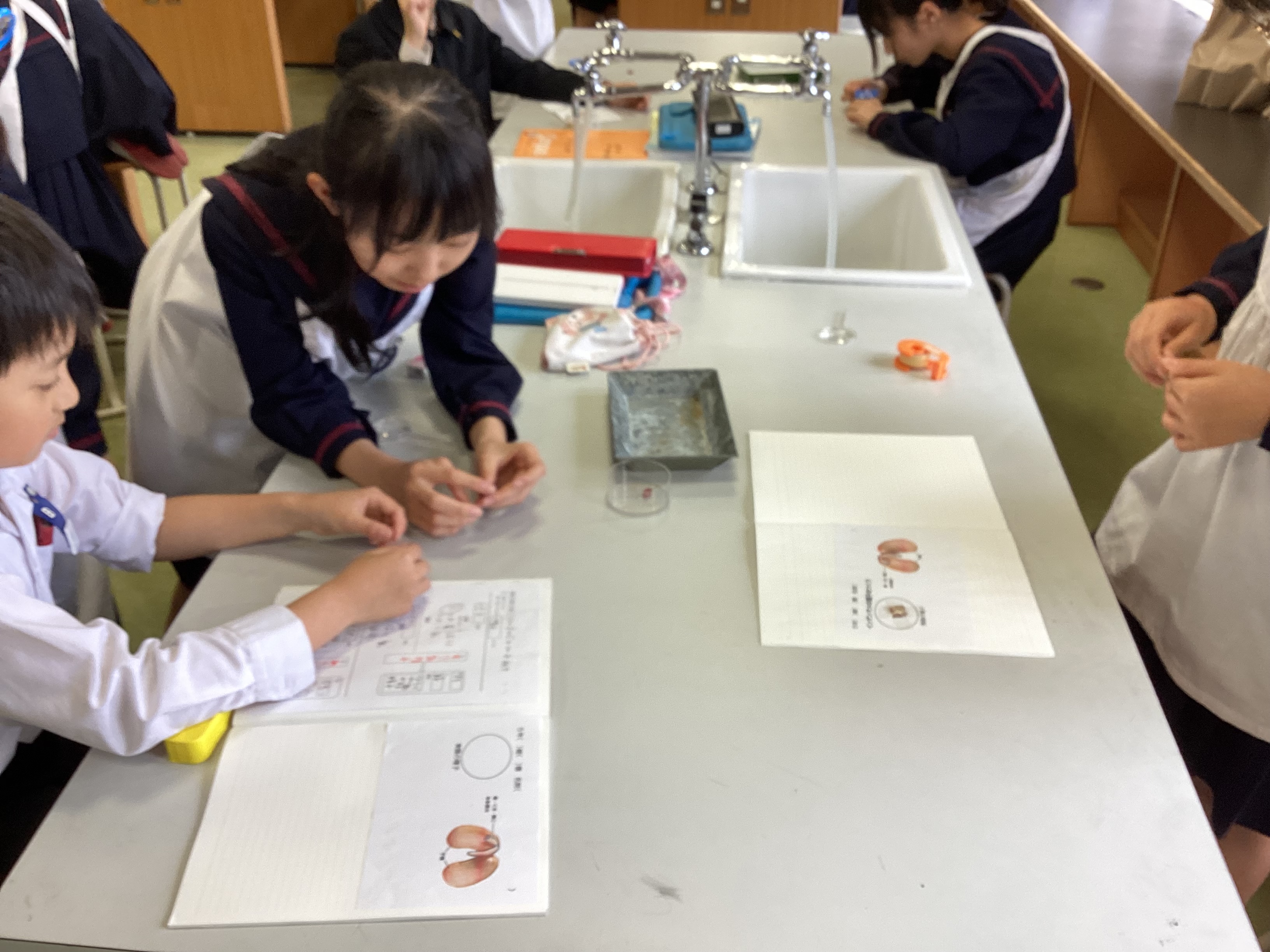

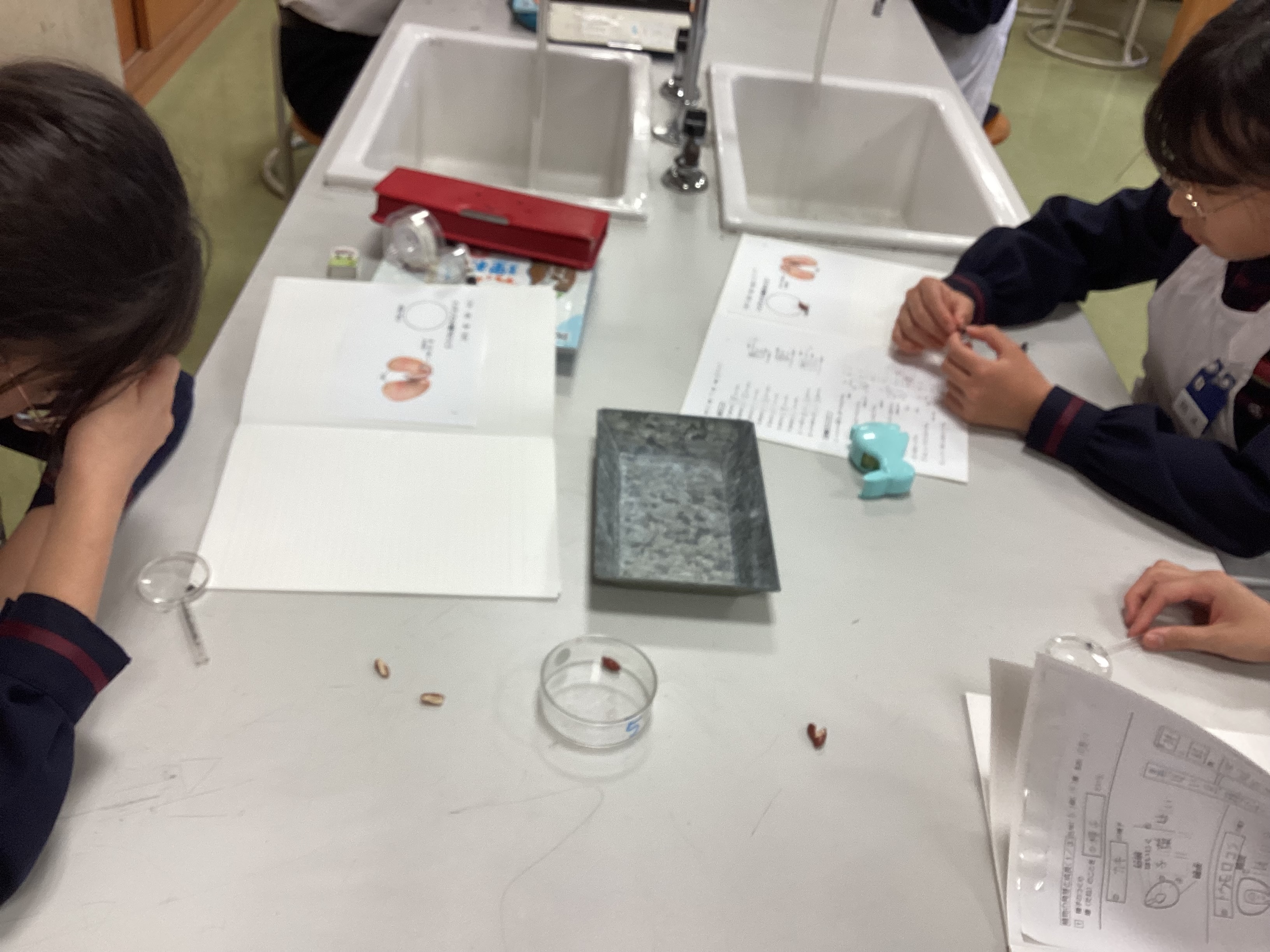

5年生の理科では『種子の発芽と成長』について学習を進めています。

発芽について学んできましたが、今回は種子を実際に分解して観察しました。

種子の中にはどのようなものがつまっているのでしょうか。

4年生の理科では『マッチの使い方』について学習をしました。

みんな真剣に炎を見つめてくれていました。

4年生になると危険ととなり合わせの実験が増えていきます。

めりはりをつけて実験に挑んでいきましょう。

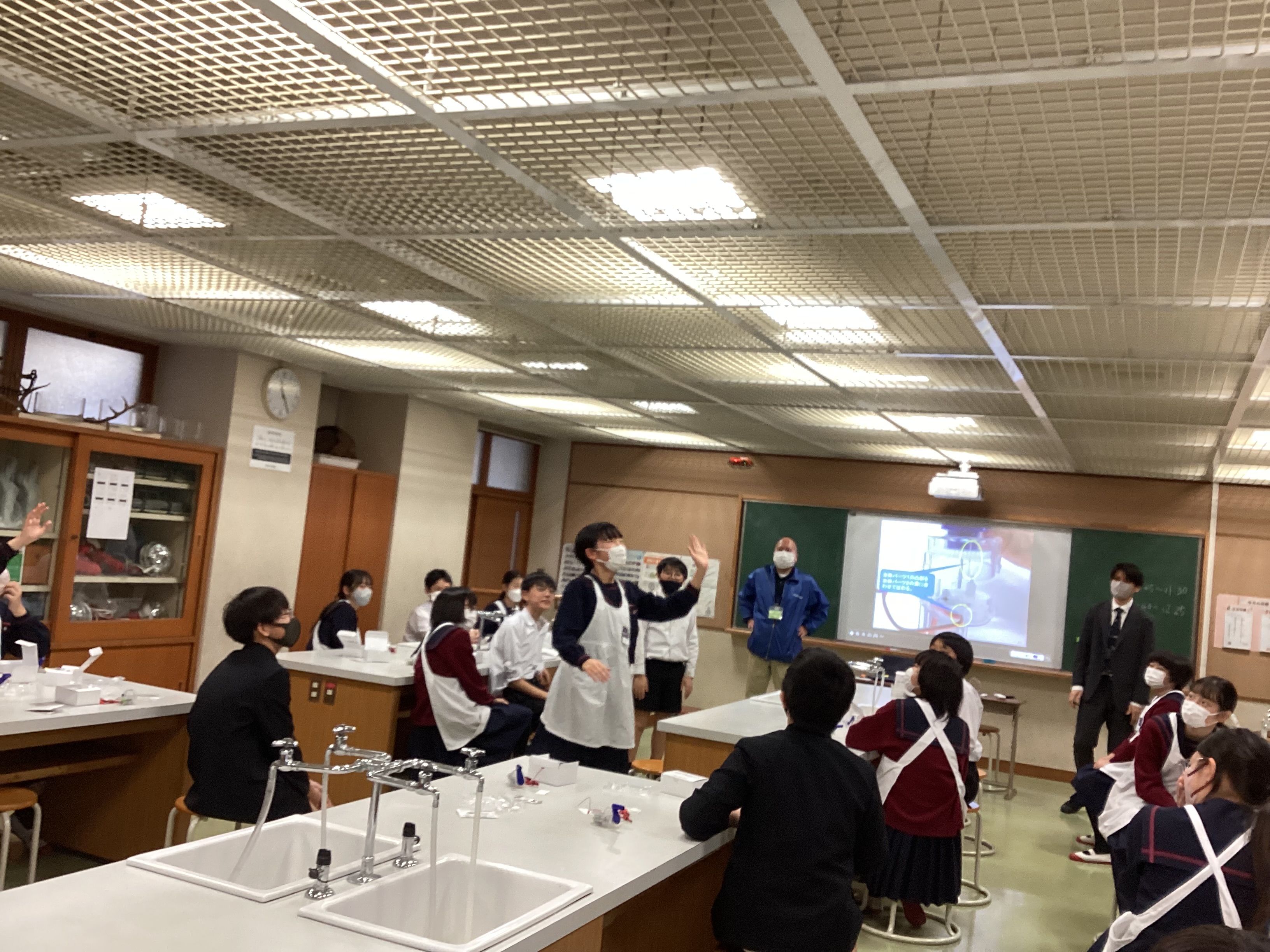

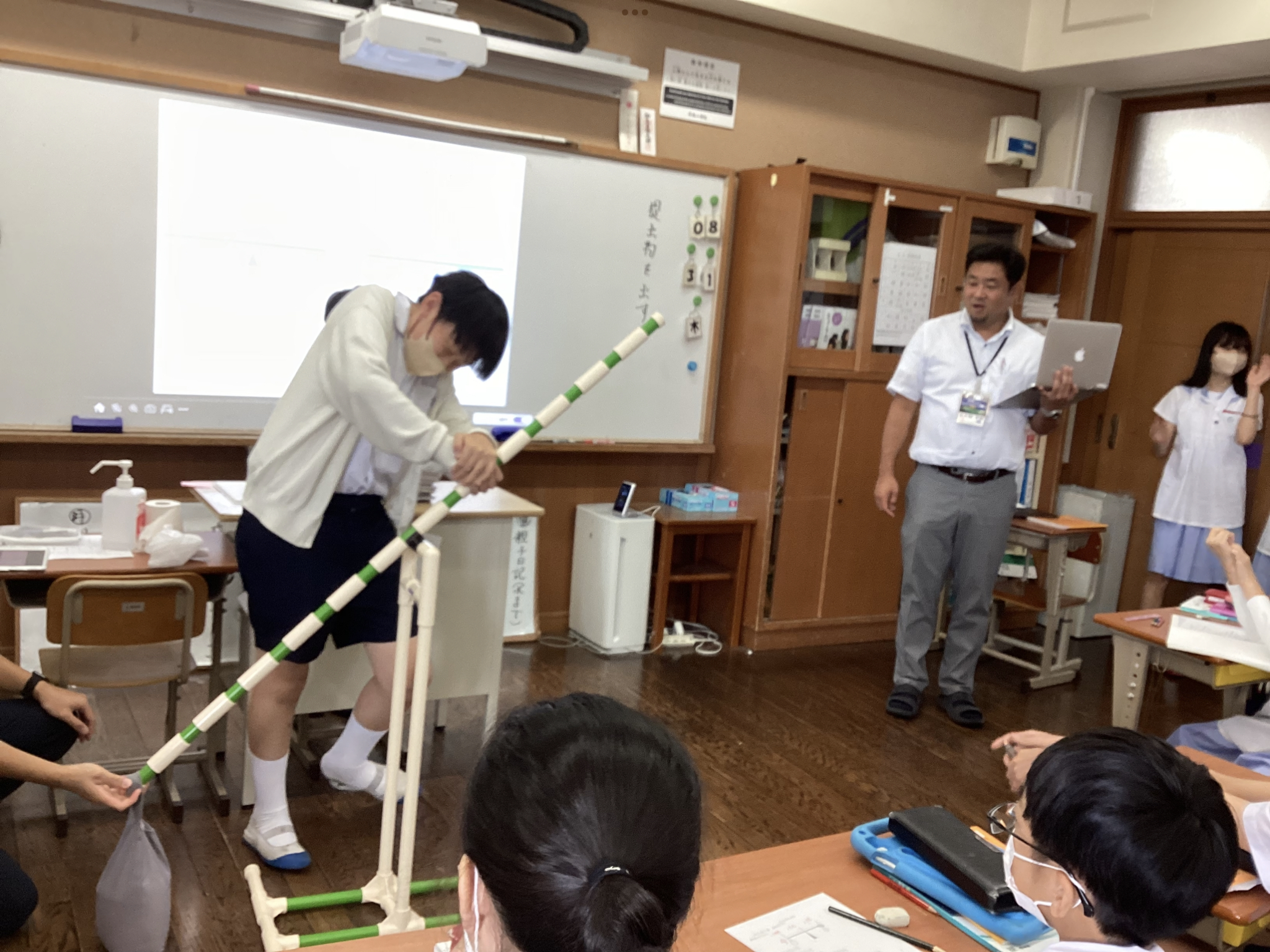

6年生の理科では、電気の利用について学習しました。

今回、関西電気保安協会の方々に来校していただき、お話や実験をしていただきました。

電気は、自分たちの暮らしに身近であり、現代の生活ではなくてはならないものだと再認識させられました。

エネルギーを、50年先どのように作り出すのか、クリーンなエネルギーとは何なのかも考えました。

子どもたちは、楽しそうに実験にも参加してくれていました。

関西電気保安協会の皆様ありがとうございました。

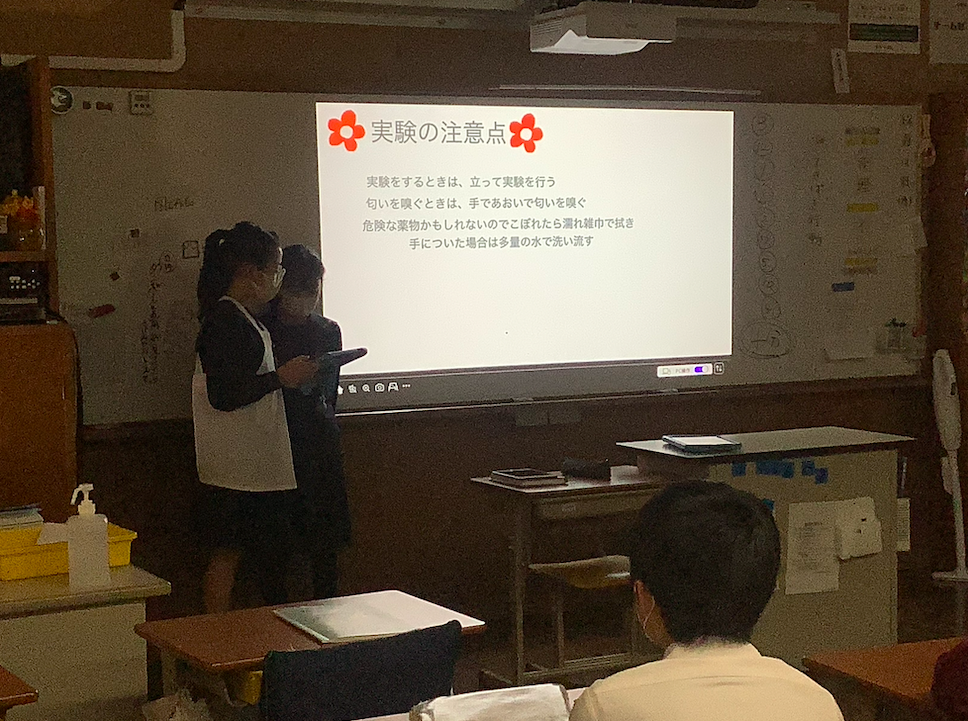

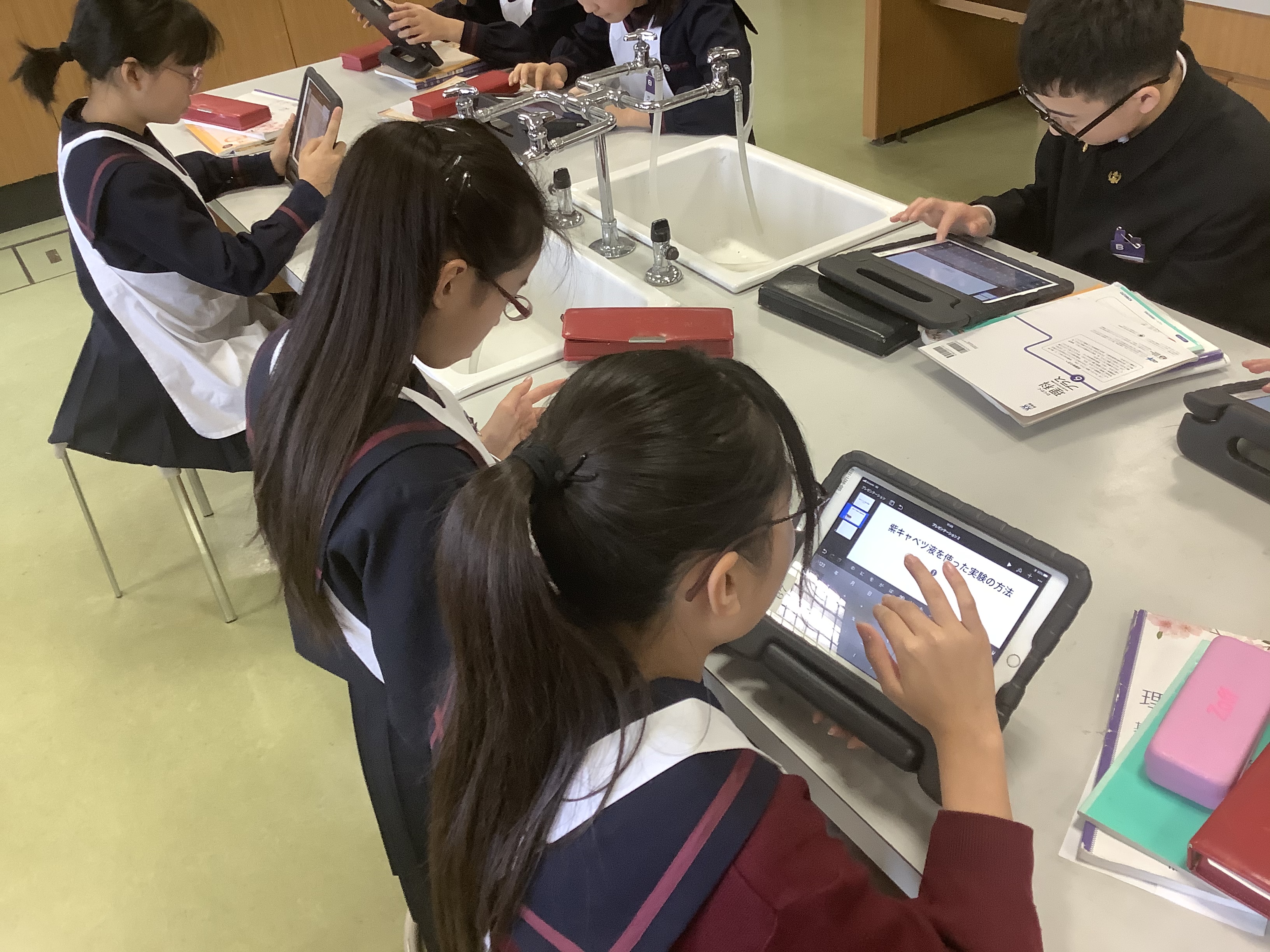

6年生理科で今まで学習してきた単元『水溶液の性質』の知識を使って、自分たちだけで実験手順を考えました。

計画をもとに次回は実験をしていきます。

実験道具の準備は大丈夫?

安全対策は大丈夫?

しっかりと協力して、安全に取り組んで欲しいと思います。

6年生の理科の授業で『水溶液の性質』について学習しています。

器具の扱い、火の扱いなど、これまで経験してきた基本的なことを確認しながら進めていきたいと思います。

6年生の理科の授業で『滑車』について学習を行いました。

定滑車と動滑車のちがいを学ぶなかで、実際に手ごたえをみんなで体感しました。

3年生の理科の授業で遮光板の使い方を学びました。

子どもたちは、実際に運動場で太陽を観察していました。

子どもたちは、「太陽ってほんとに丸い!」と声が上がっていました。

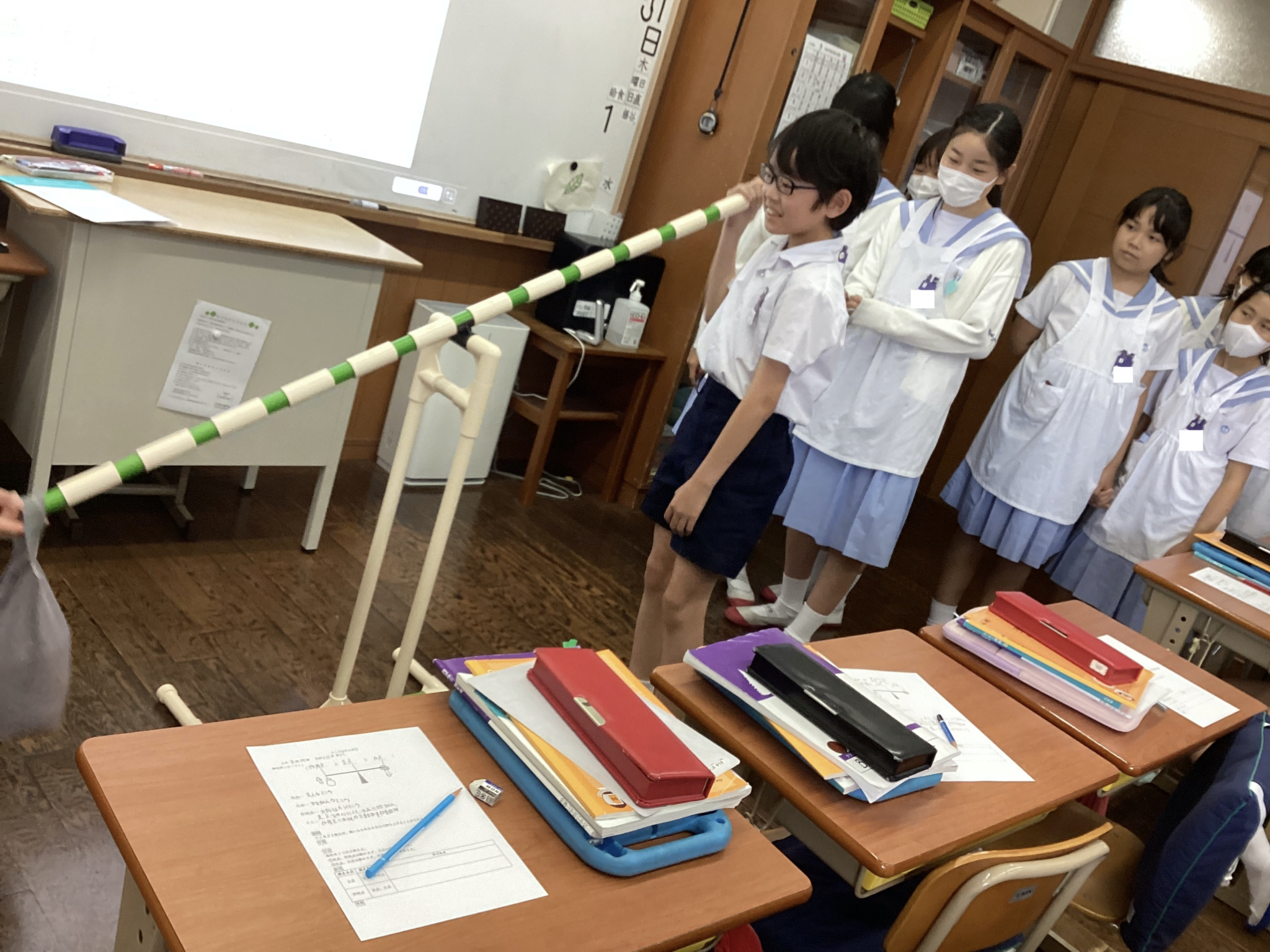

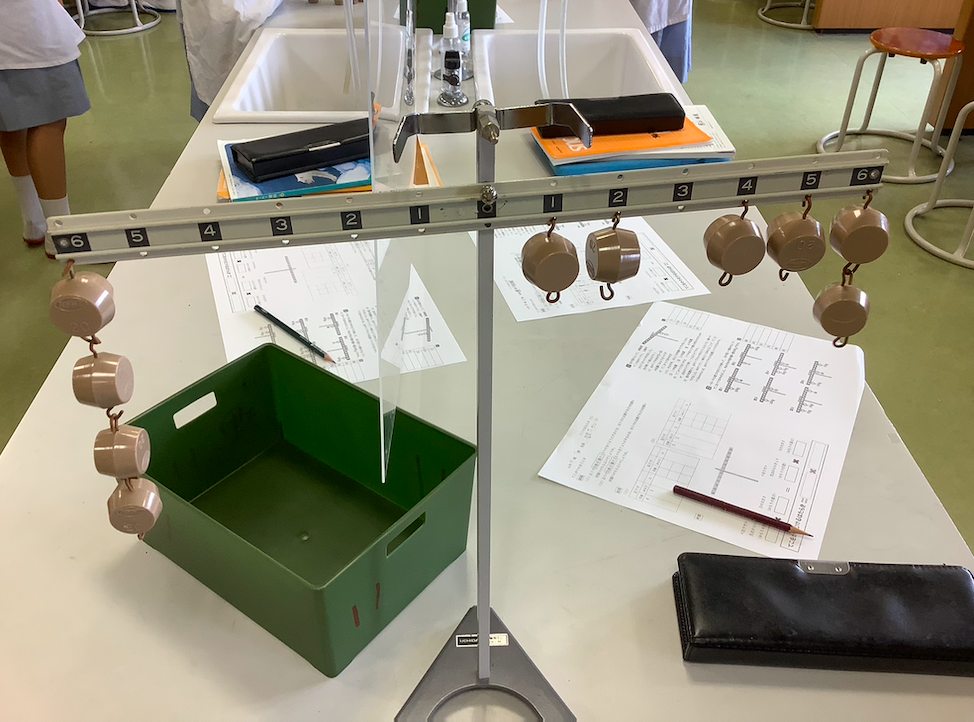

6年生の理科の授業で『てこの仕組み』について学習しています。

てこを利用して砂袋を持ち上げる体験すると、子どもたちは、こんなにちがいがあるのかと驚いていました。

計算だけでなく、体験することはとても大切ですね。

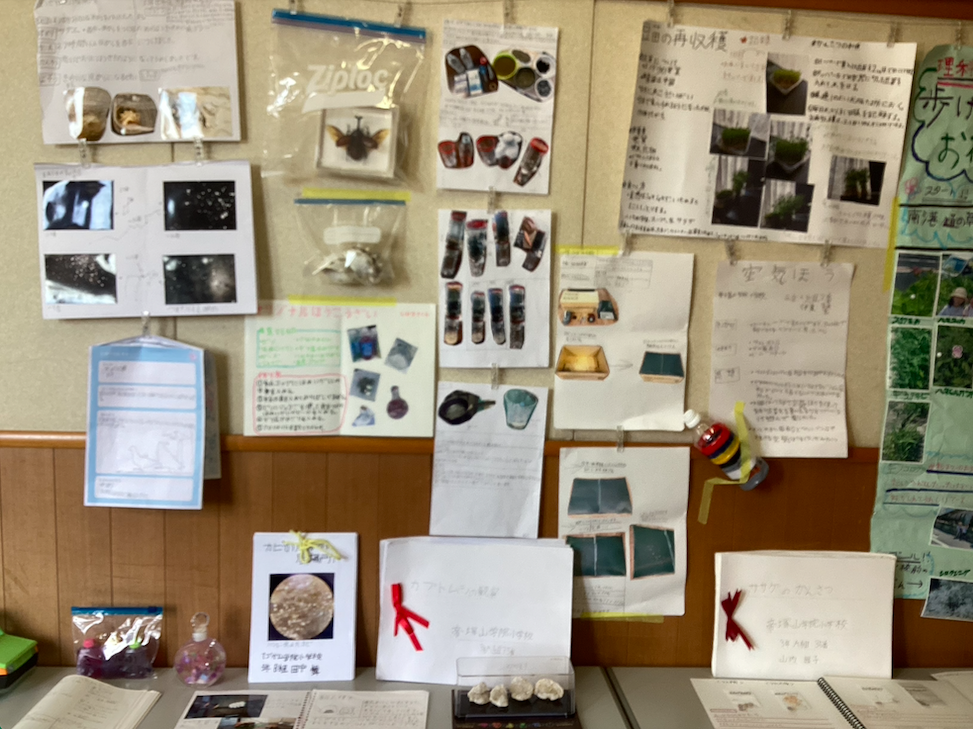

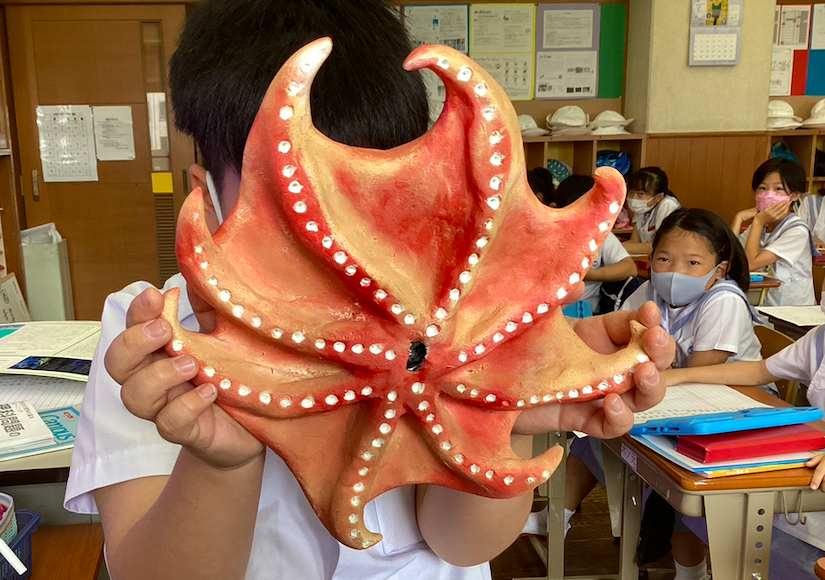

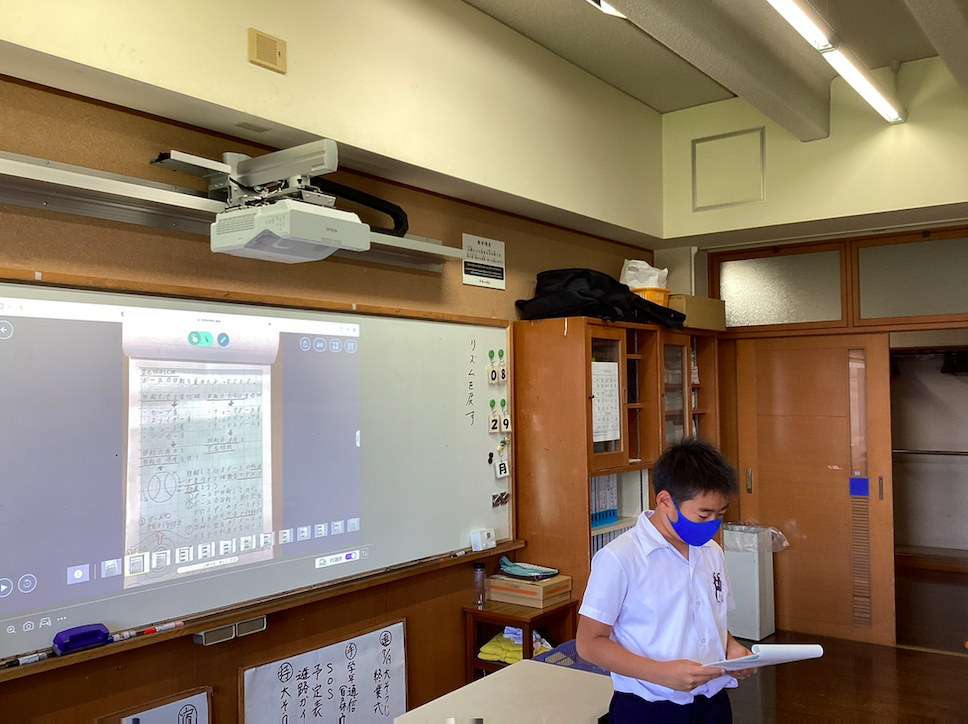

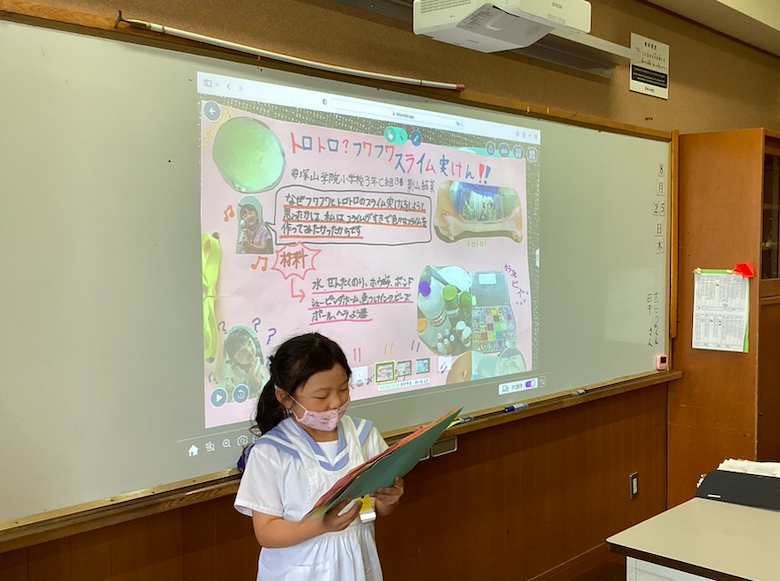

3年生は、理科の授業で自由研究の発表をしてくれました。それぞれ自分の興味のあることについて調べたり、実際にロボットを製作したりなどしてくれていました。発表の終わった自由研究から理科室前に展示しています。

3年生の理科で『磁石の性質』について学習しています。

磁石は、理科室内でどんなものにくっつくか調べたり、磁石で遊んだりしました。

次はどんなことをするのでしょう。

3年生の理科では『明かりをつけよう』の単元を学習中です。

電気を通すものと、通さないものを調べたりしています。

真剣に実験に取り組んでいました。

どんなものが電気を通すのでしょう。

6年生の理科では、火山について学習をすすめています。

今回、火山の模型を作り噴火をさせてみる実験を行いました。

マグマの粘り気によって噴火の仕方にちがいがあることがわかりました。

3・2・1 噴火!!!とみんなで噴火させました。

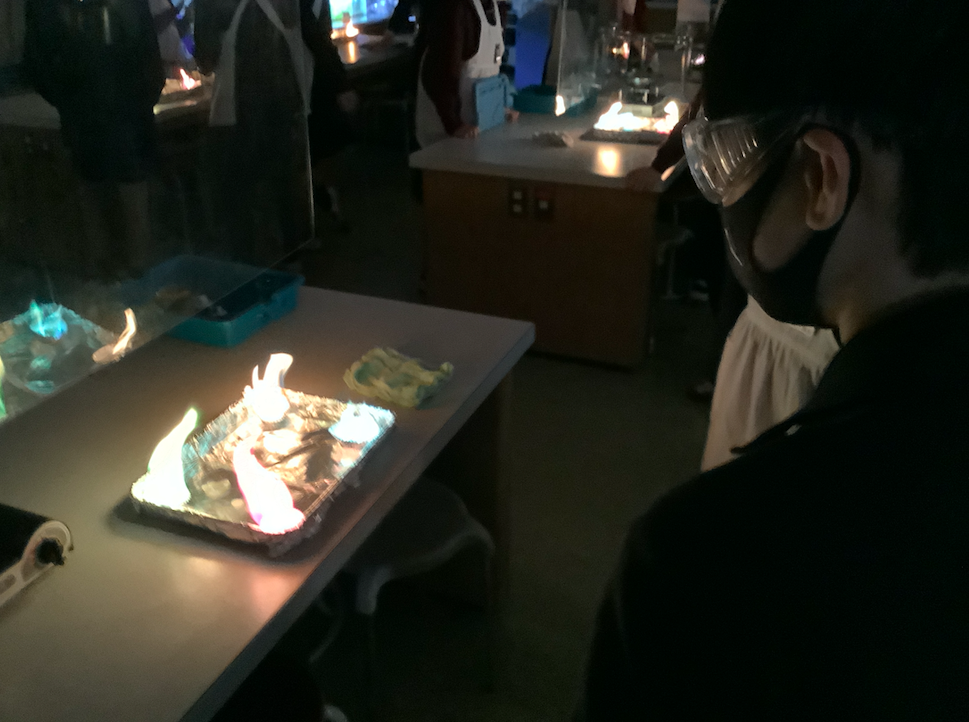

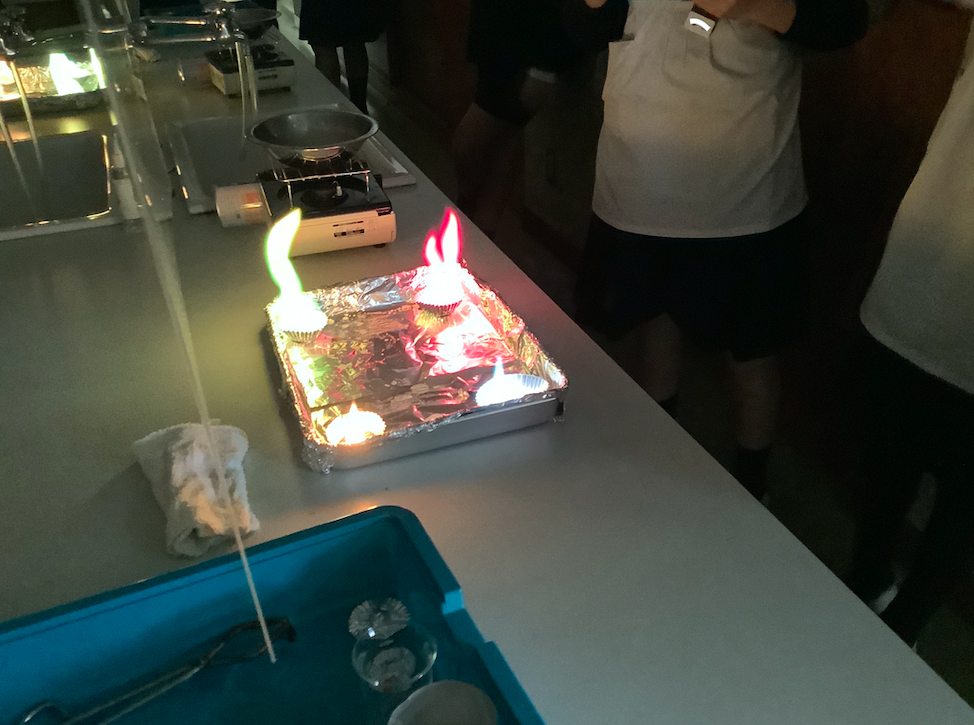

6年生の理科では、中学校に向けて原子についての学習を行っていました。物質を燃やすときに、原子によってそれぞれ炎の色がちがうことを確かめる実験をおこないました。安全確認をしっかり行って取り組んでくれていました。

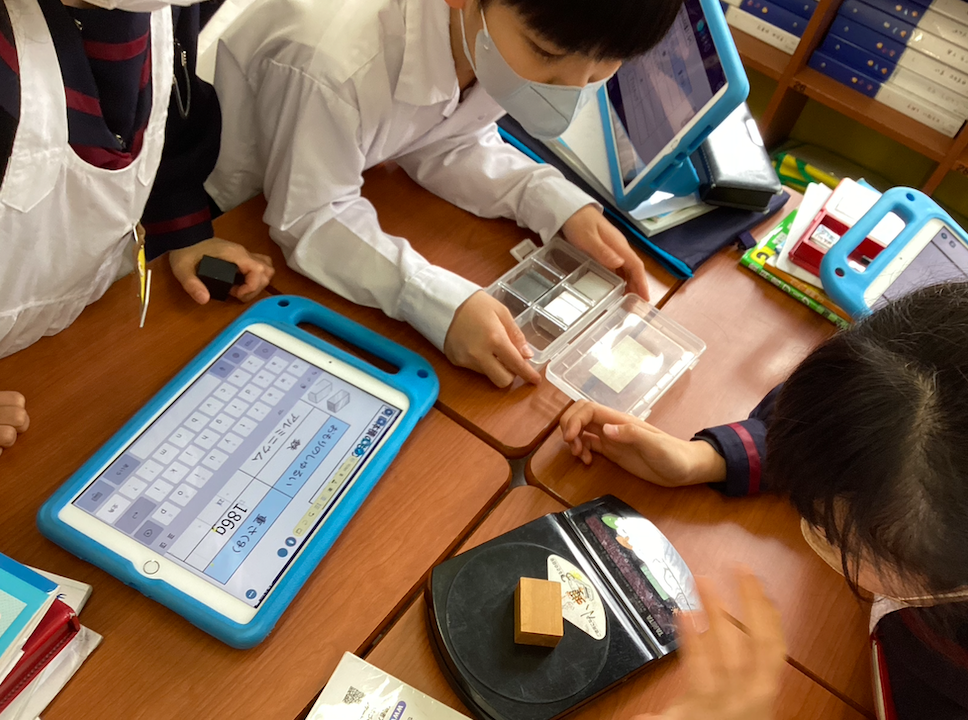

3年生の理科で物の重さについて学習しました。

そのあと、はかりを使ってものの重さを比べてくれています。

形も大きさも同じなのに、重さがちがうことに、驚いている子どもも多くいました。

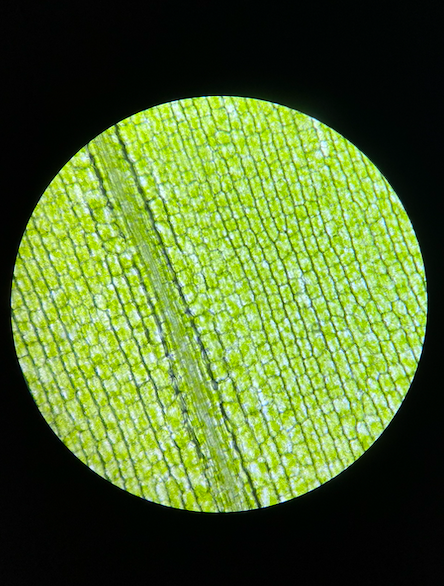

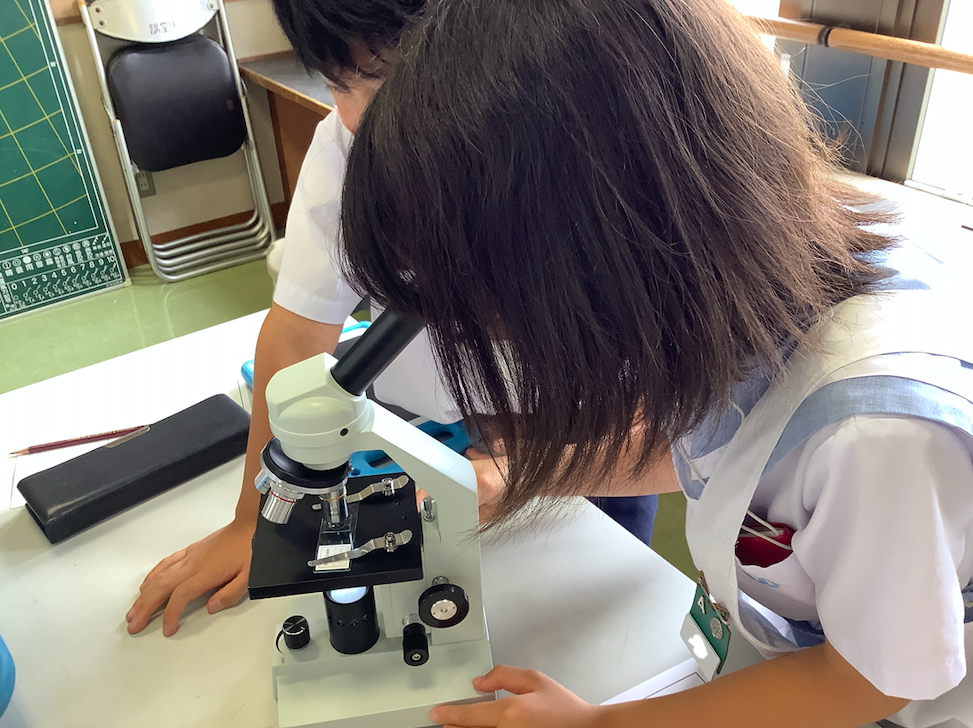

6年生の理科で顕微鏡を使って生物の観察を行いました。

4・5年生の時に学習した顕微鏡を使いました。

使い方を1つ1つ各自で確認しながら行ってくれていました。

生物が活動している様子も見れたようで、生物好きにはたまらない観察になりましたね。

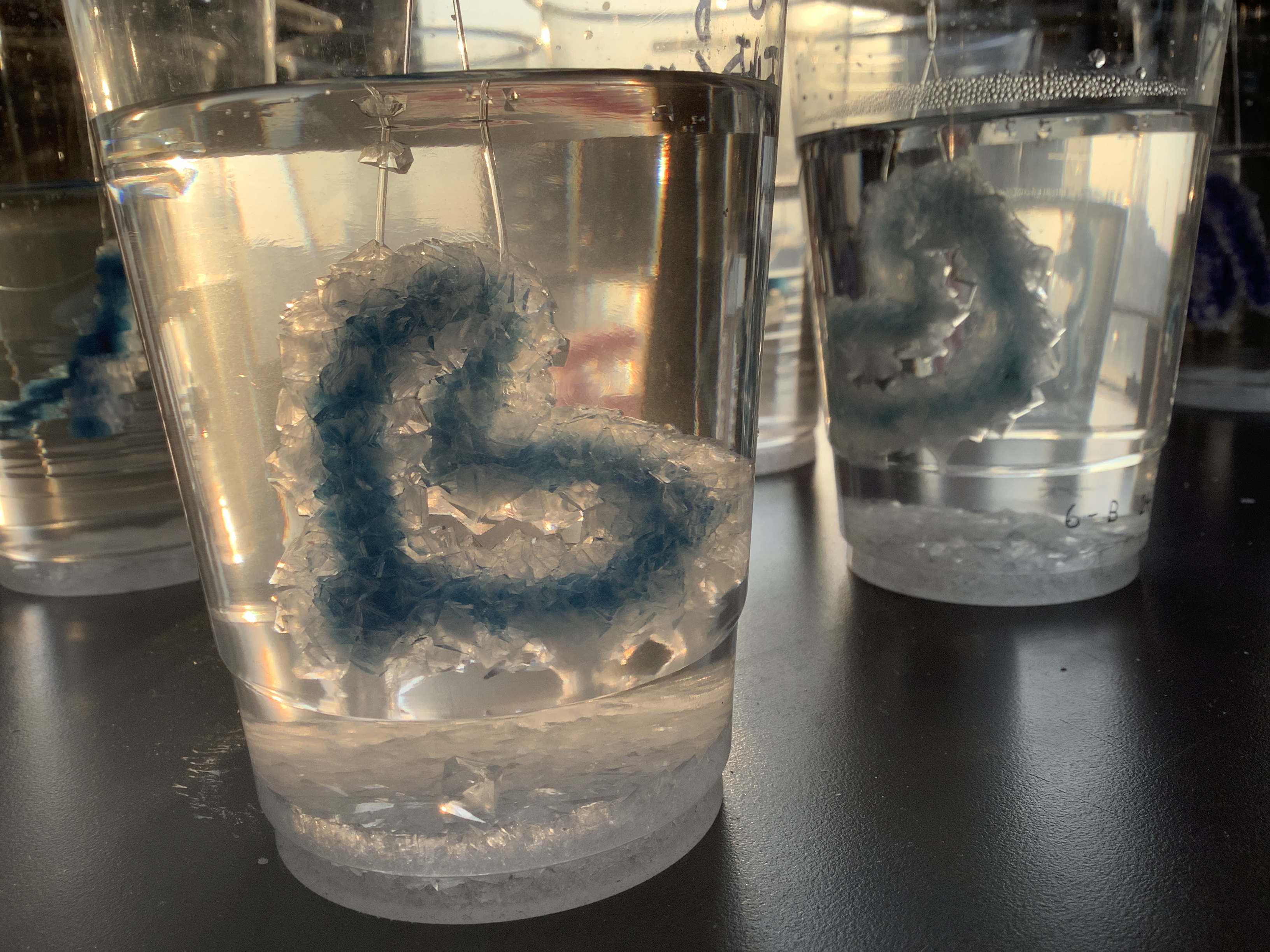

6年生の理科で、今までに学習してきた内容で実験工作を行いました。

1つ目は、ミョウバンの結晶作りです。

2つ目はオリジナルキャンドル作りです。

6年生は、あと少しで卒業ですが、まだまだ小学校の思い出をたくさん作って欲しいと思います。

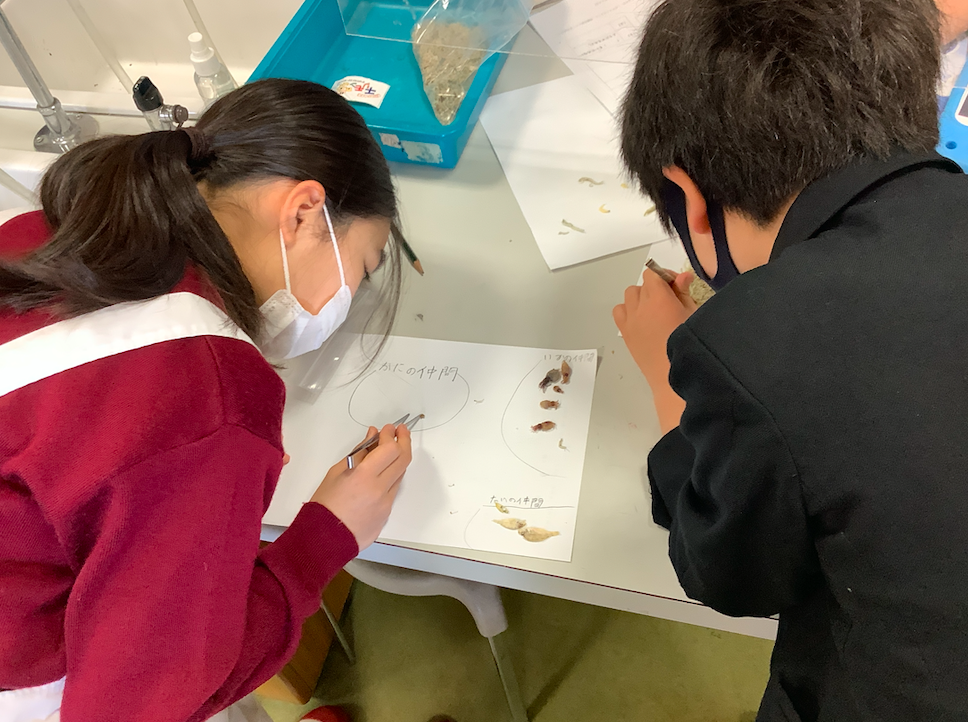

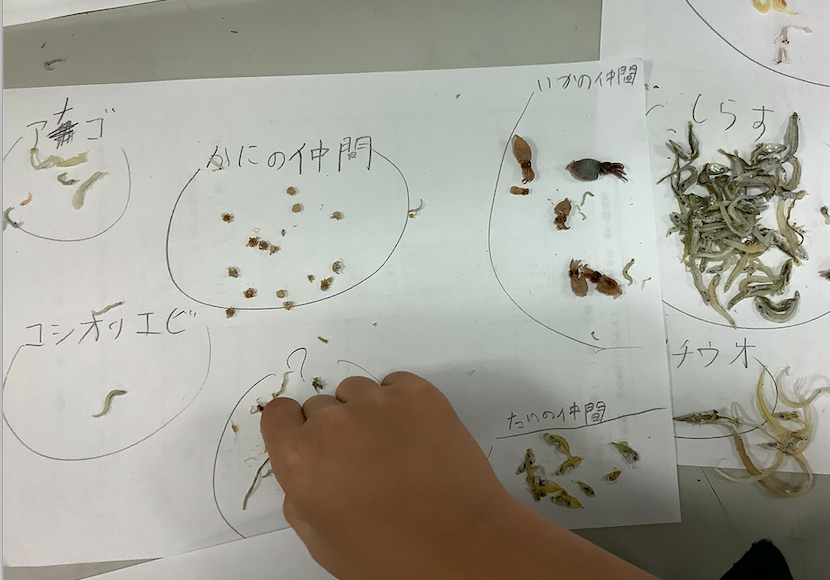

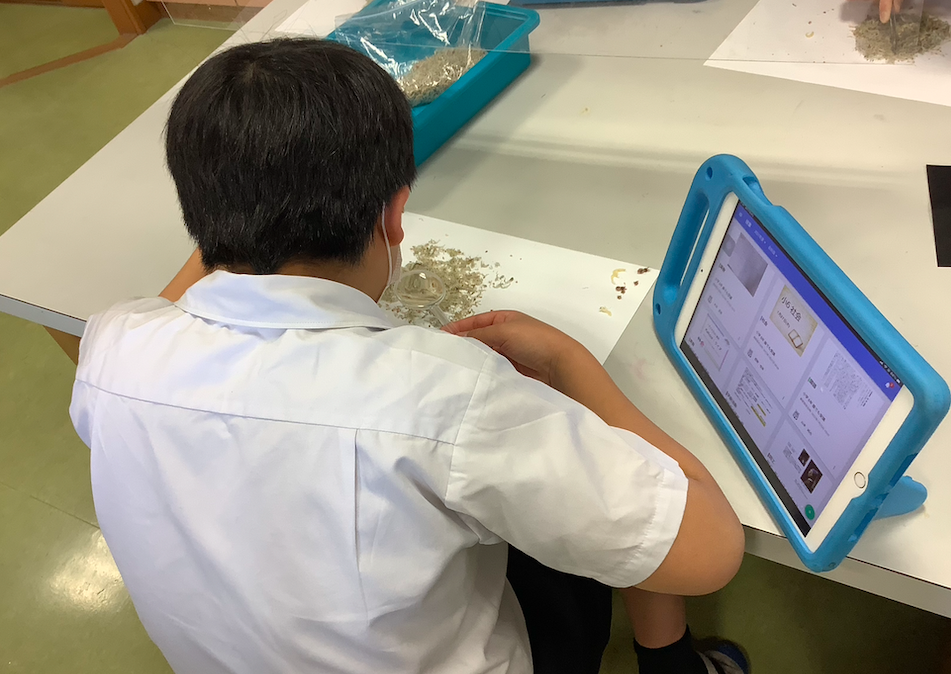

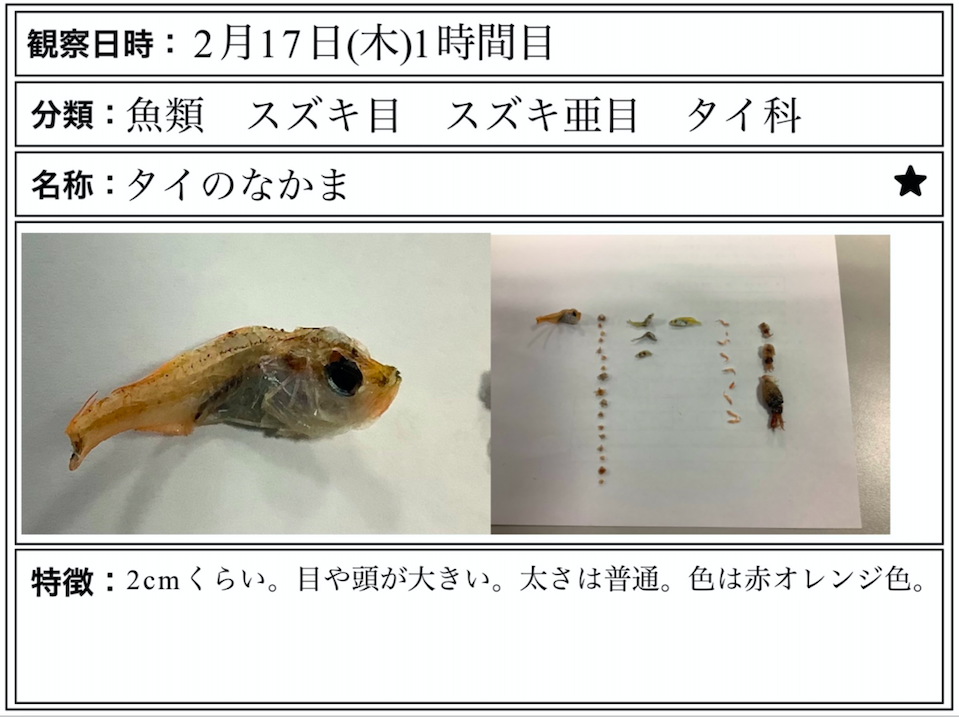

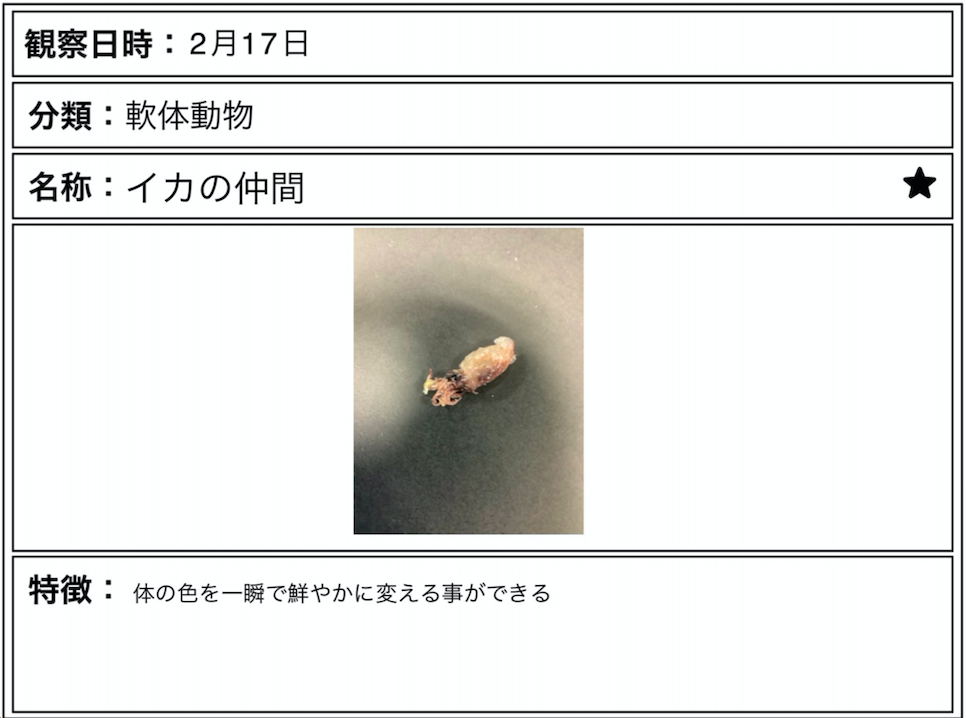

6年生理科で、『海の小さな生き物』を探しました。

食卓に出てくるちりめんじゃこの中に、海の小さな生き物がたくさんかくれています。

子どもたちは、たくさんの種類の生き物を見つけて、分類してくれていました。

気に入った生き物を、iPadで図鑑にしました。

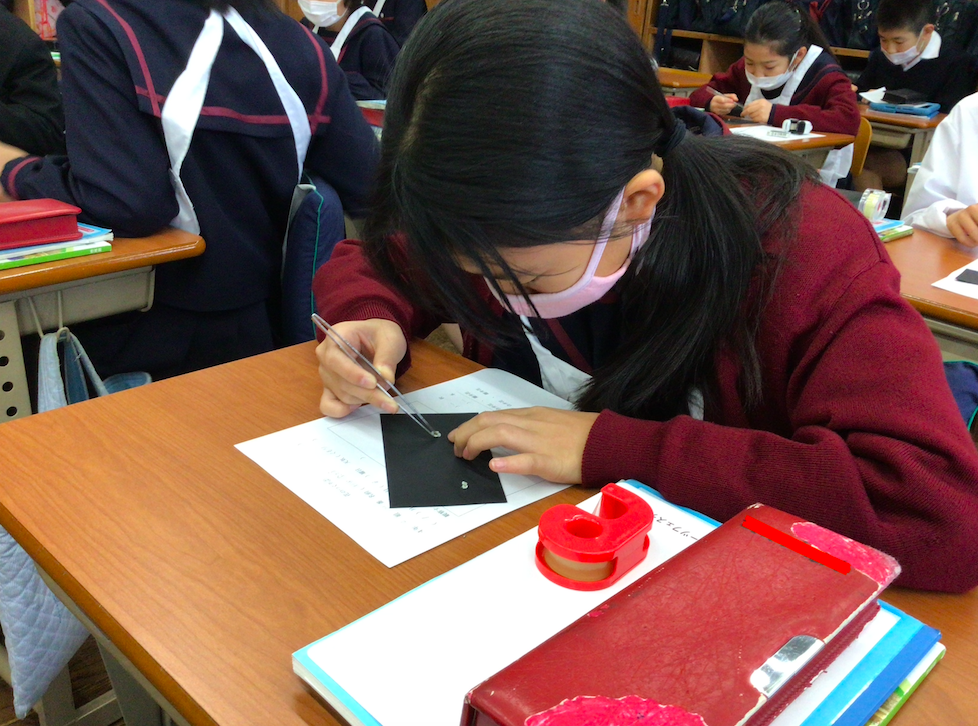

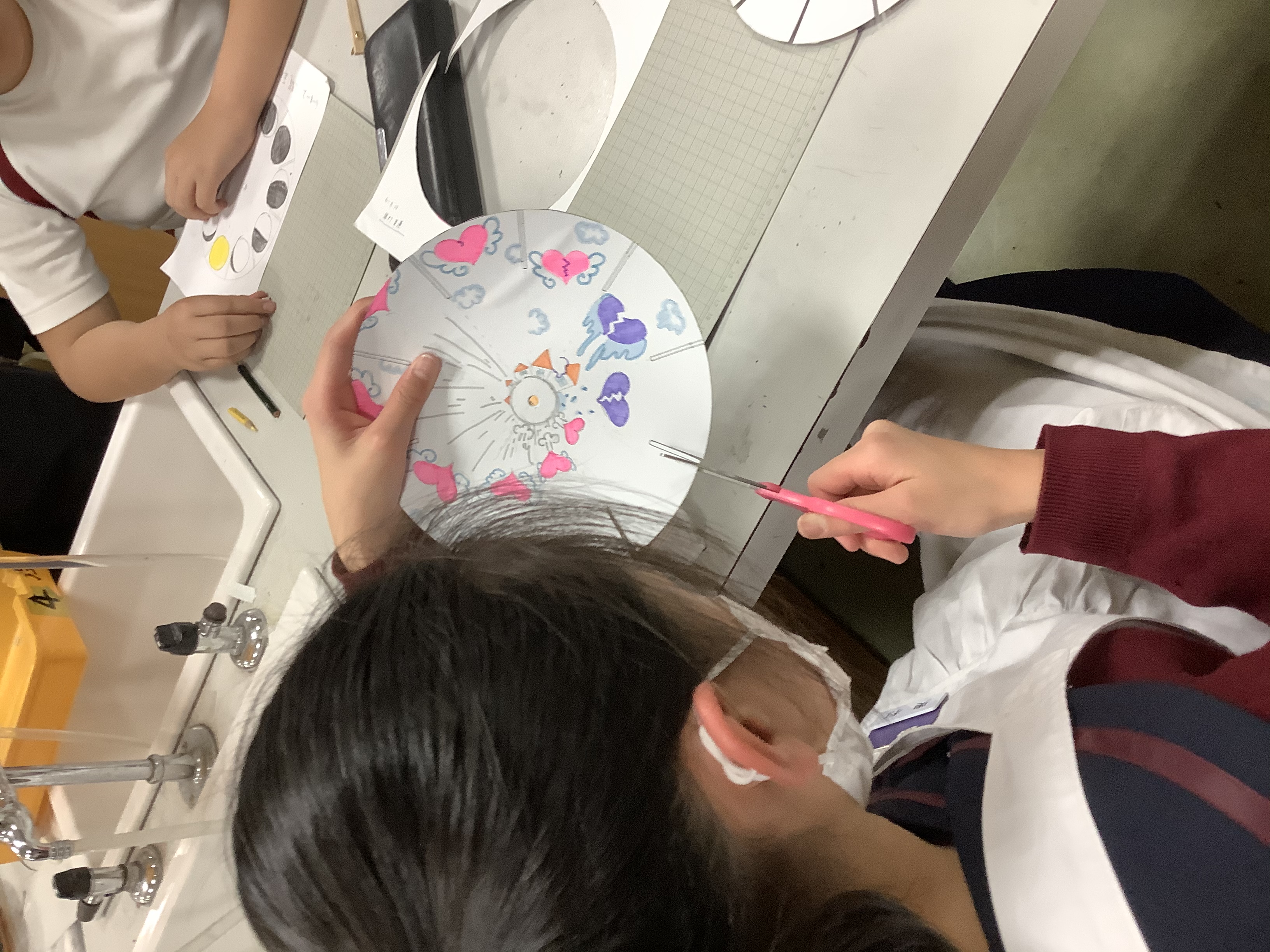

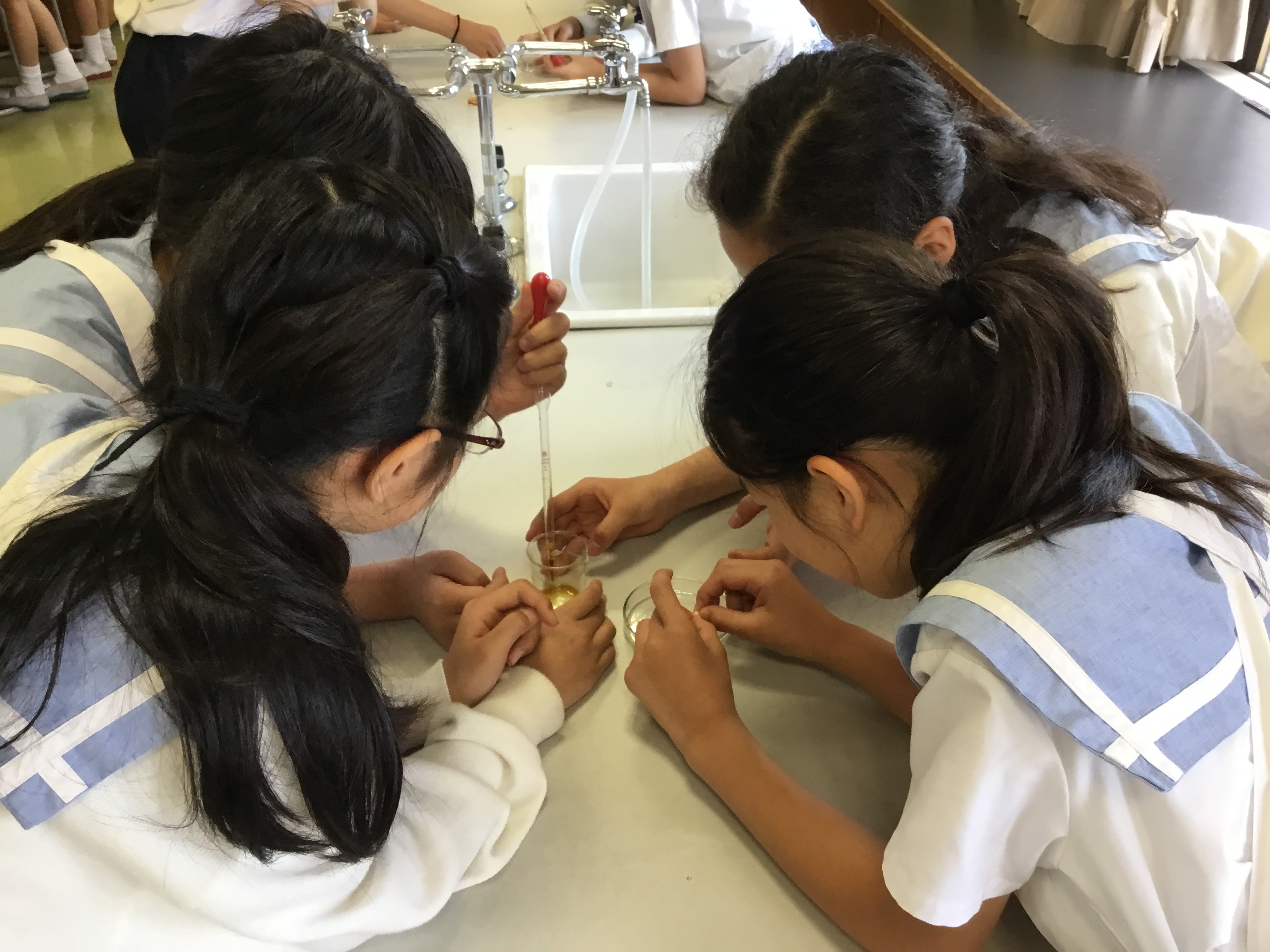

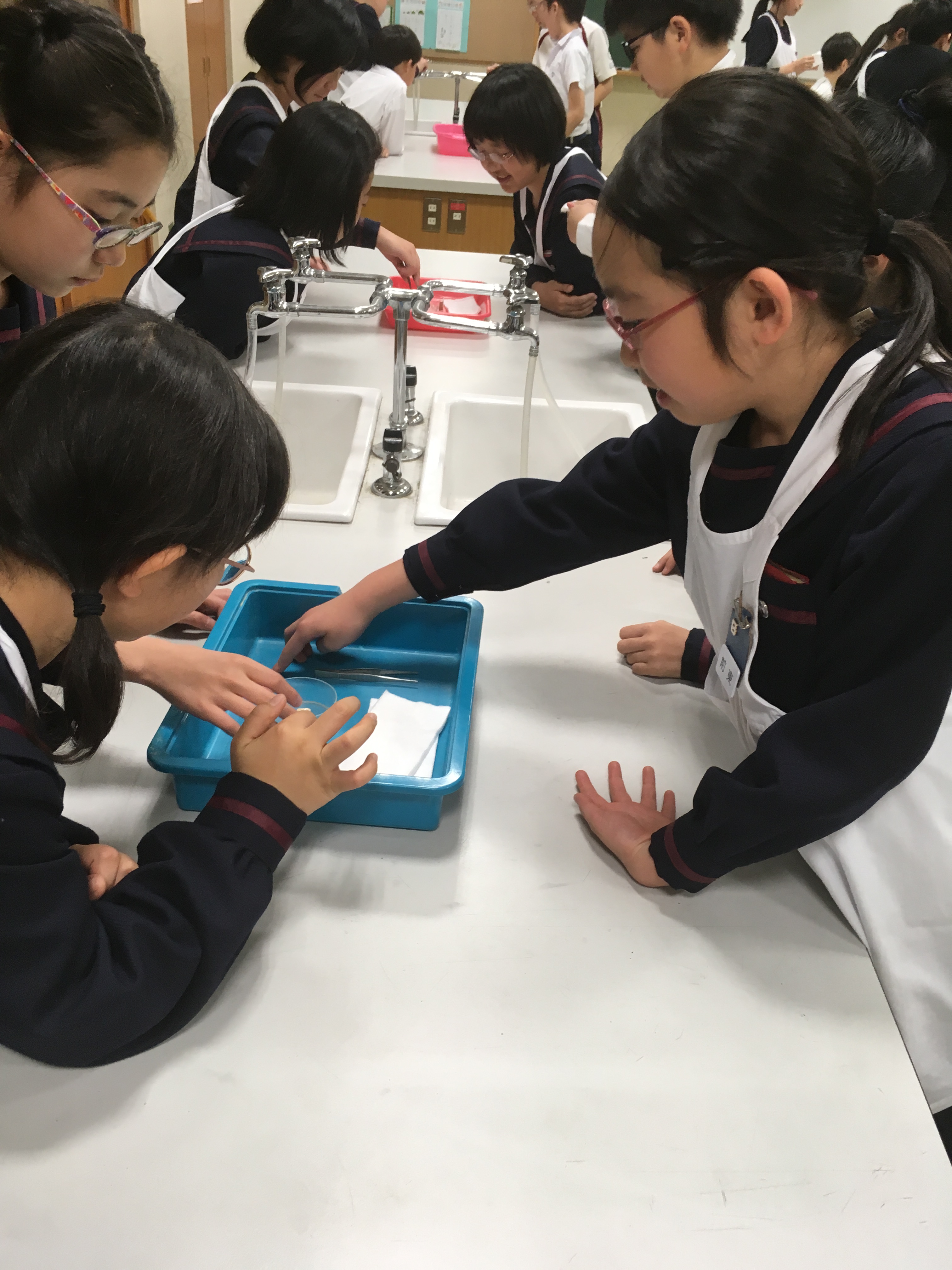

4年生の理科では、『花』について学習を進めています。

今回は花を解剖して、花がどのようなつくりになっているか調べました。

子どもたちは器用にピンセットを使い、おしべやめしべを分けていました。

集中して取り組んでくれていました。

3年生の理科で『冬の自然』について学習しました。

春・夏・秋と観察を続けてきたサクラの木の観察です。

枝だけになって、次の季節の準備に入っているようです。

これで1年間のサクラの木の変化を観察できました。

これから、この1年間の観察記録のまとめに入ります。

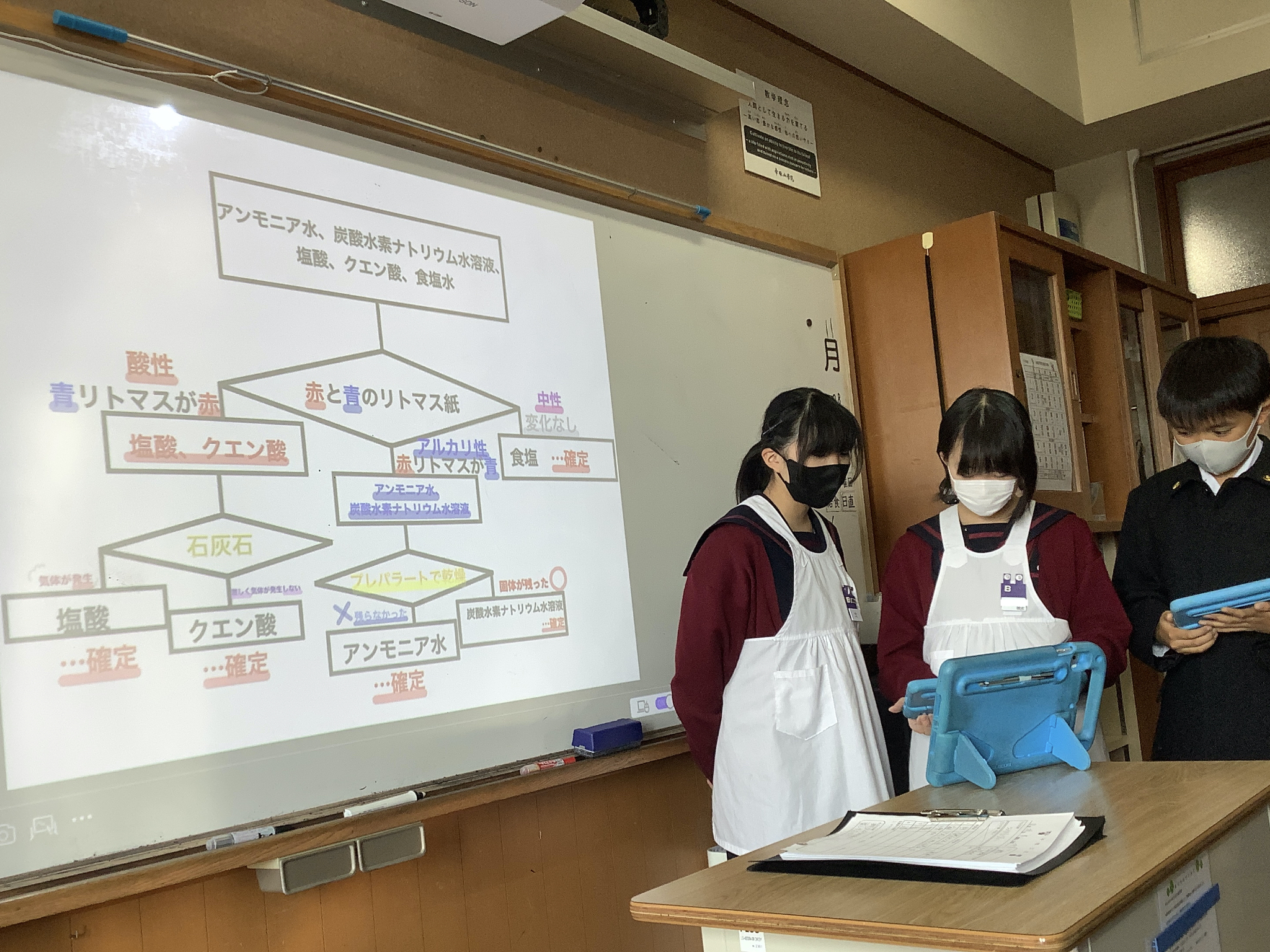

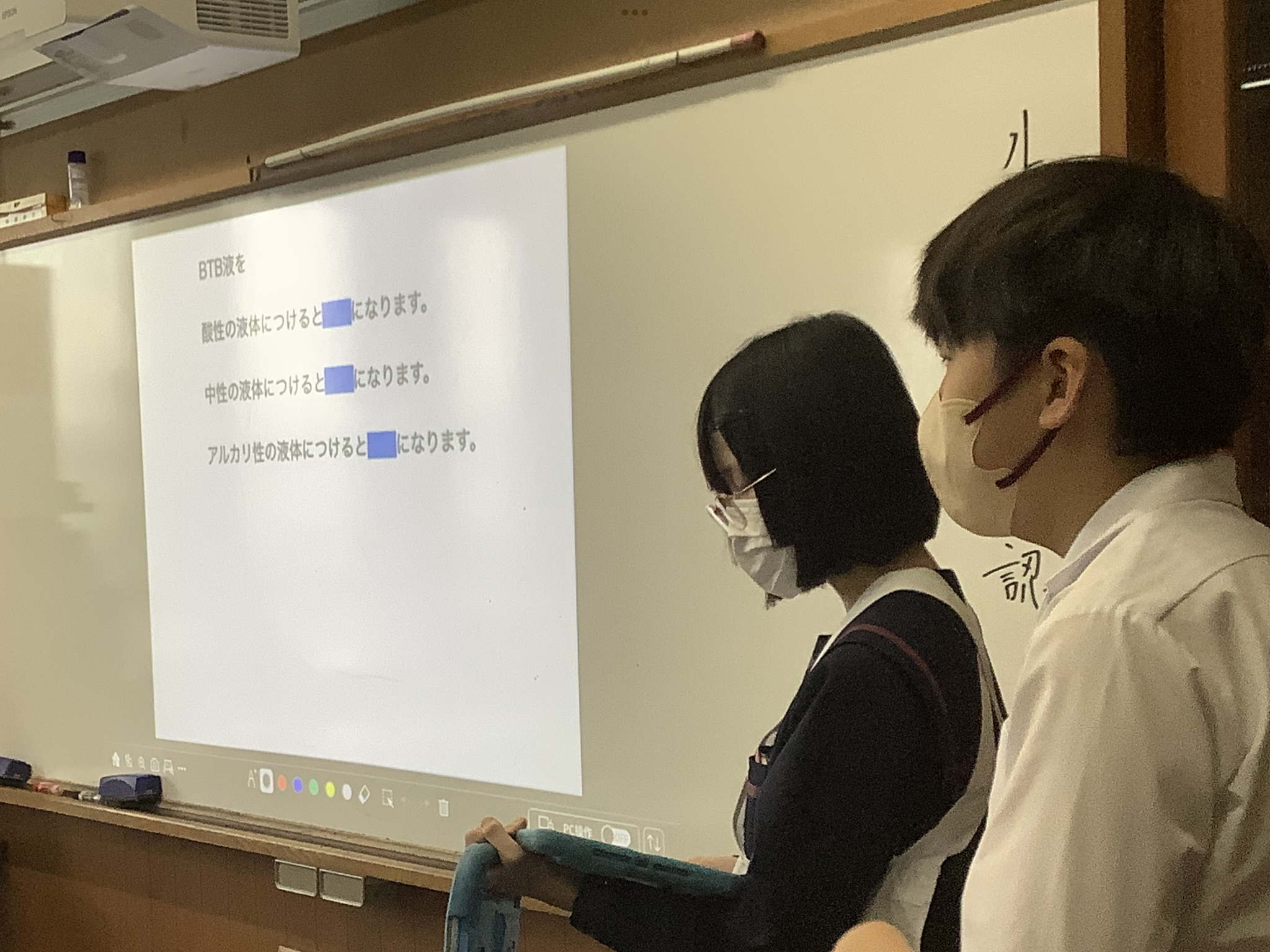

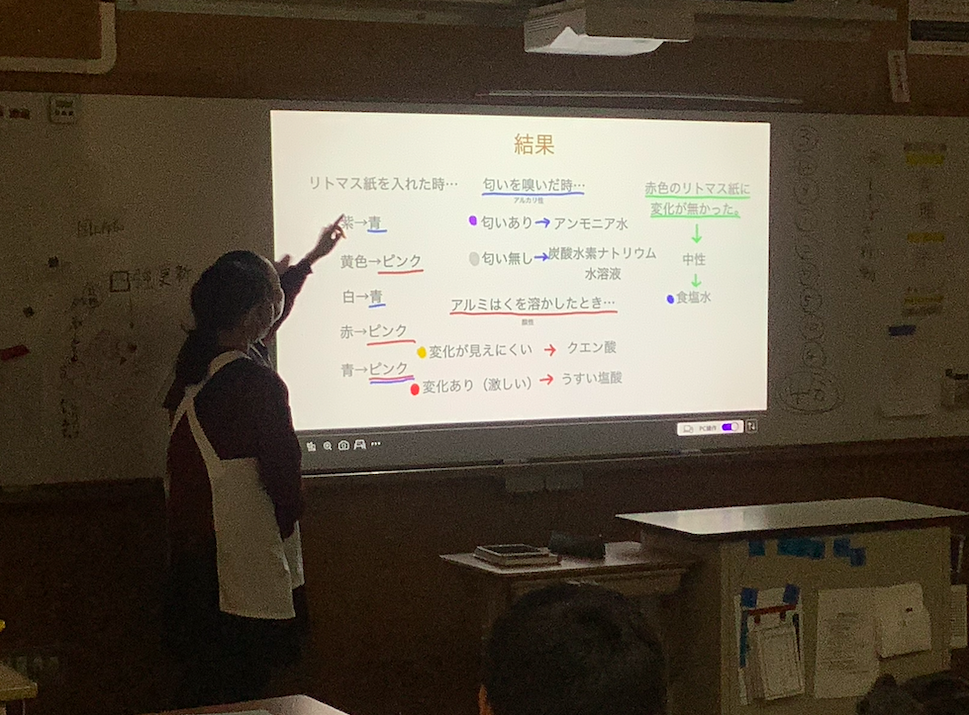

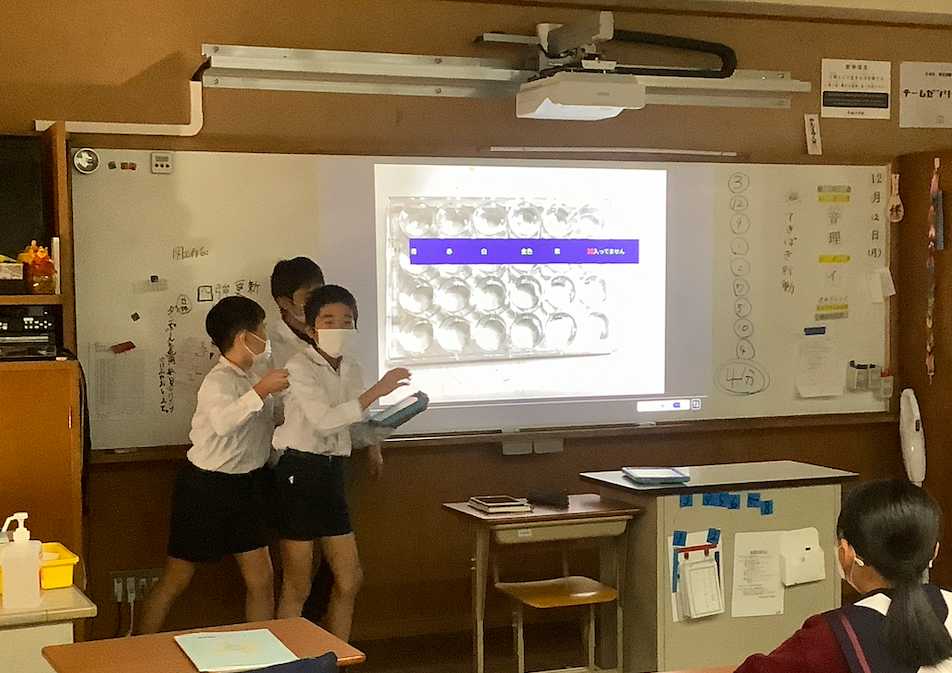

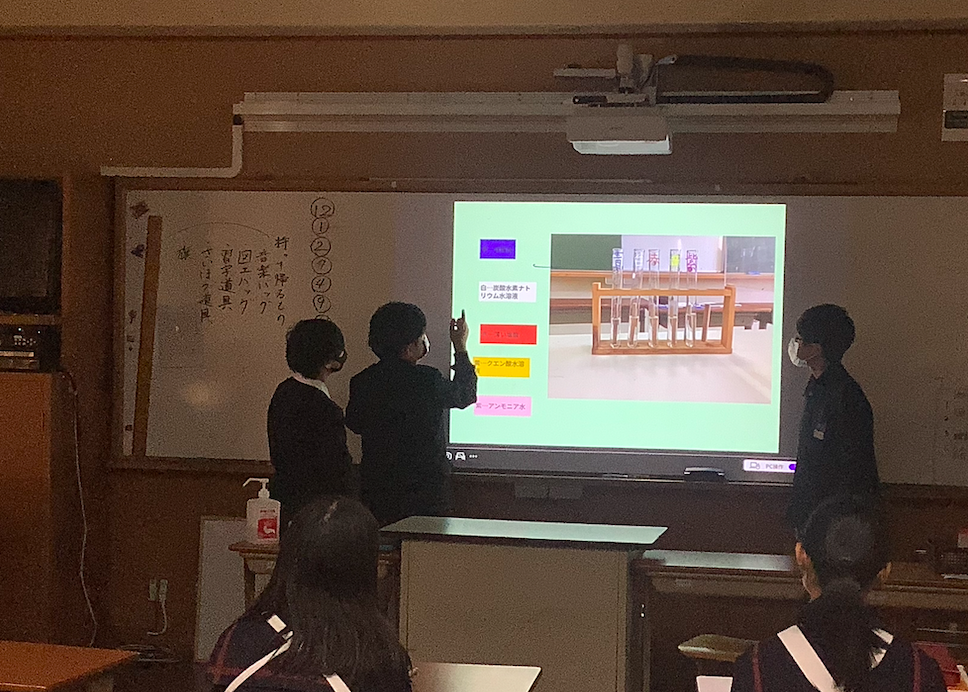

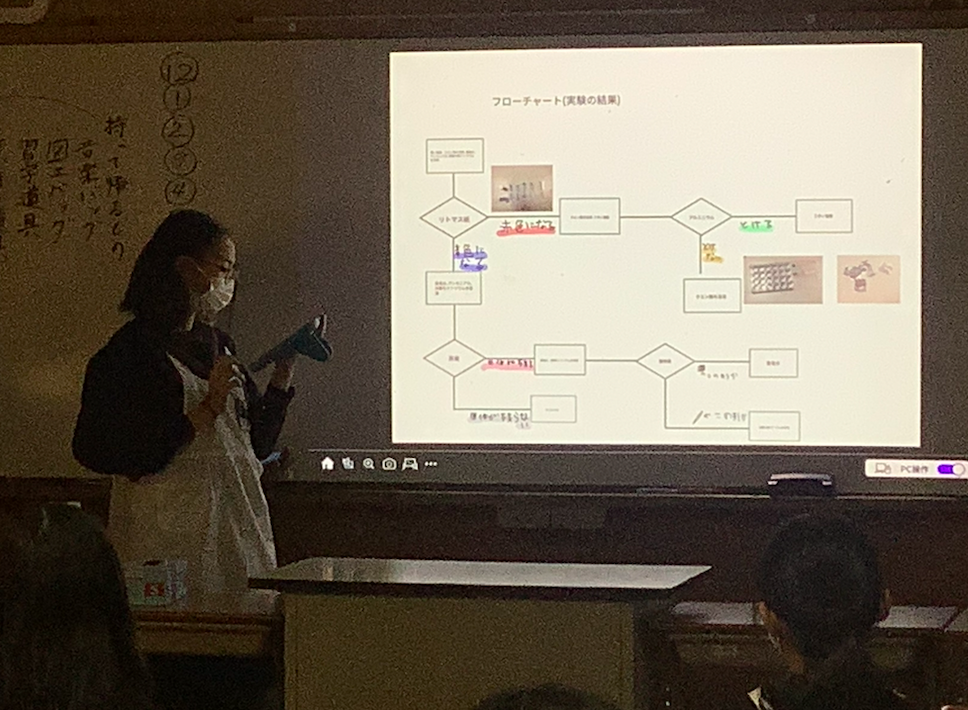

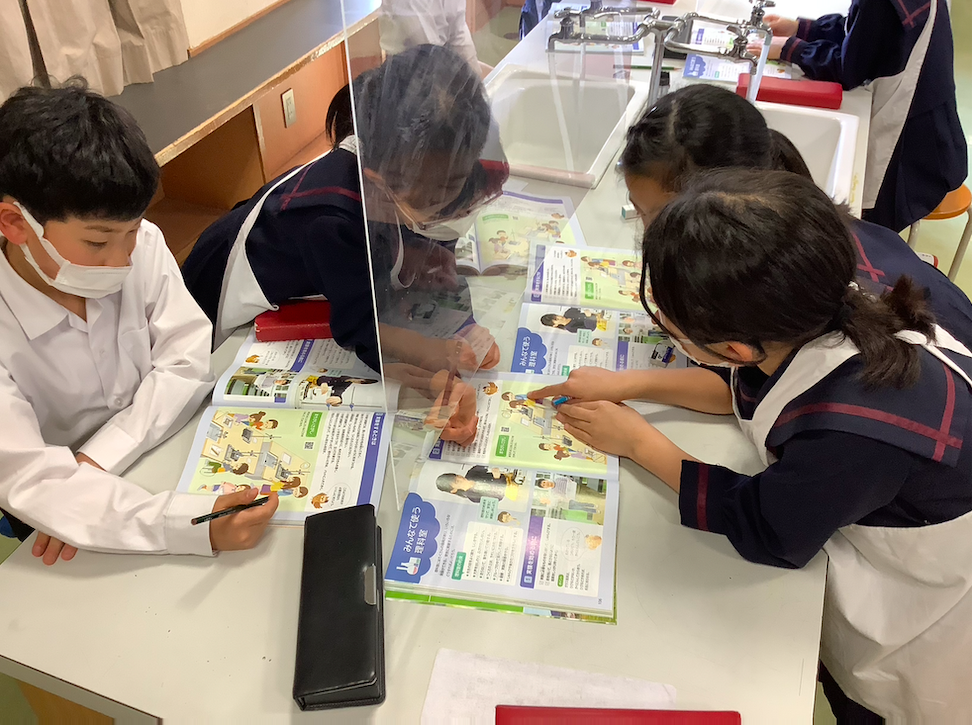

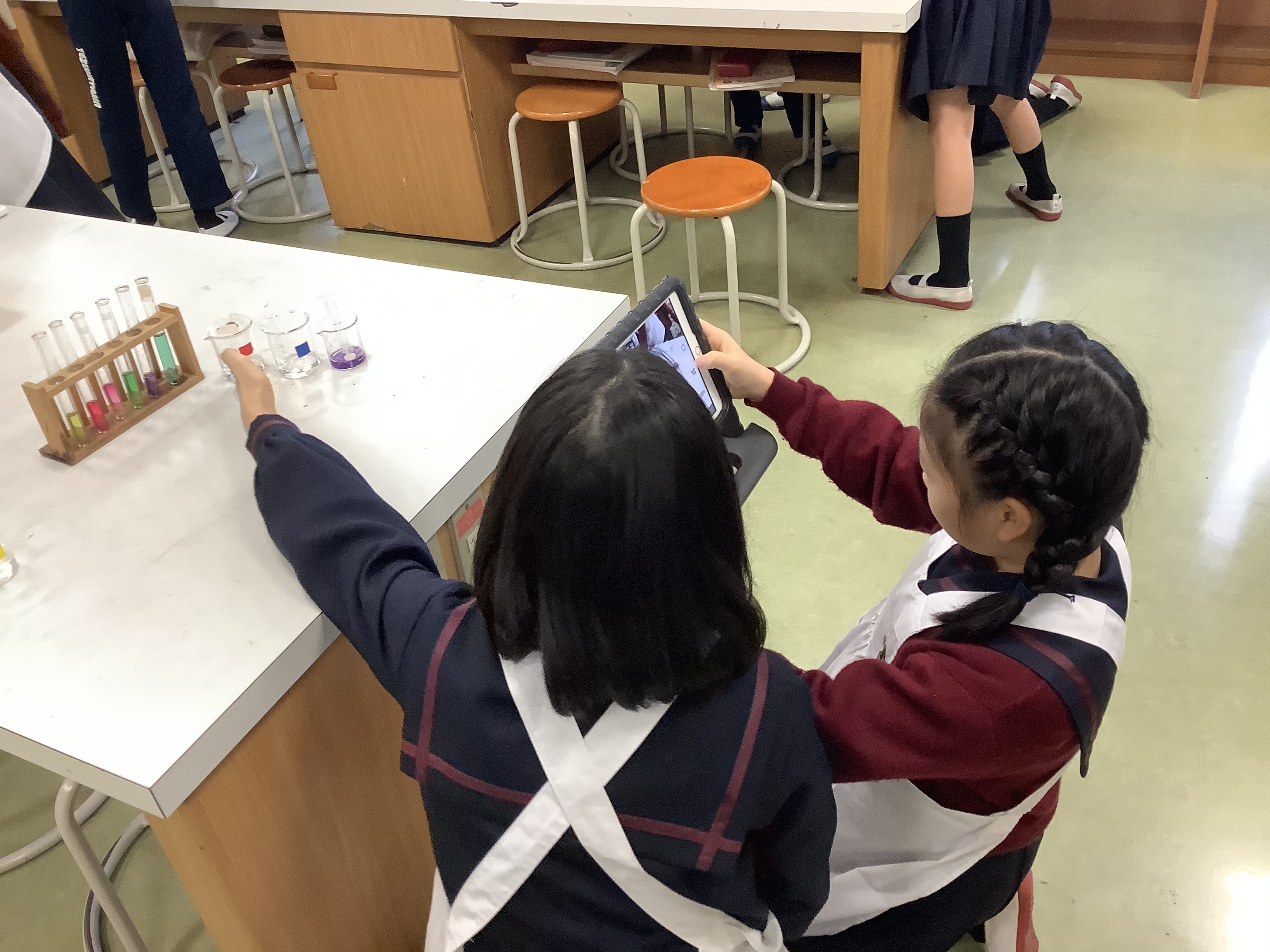

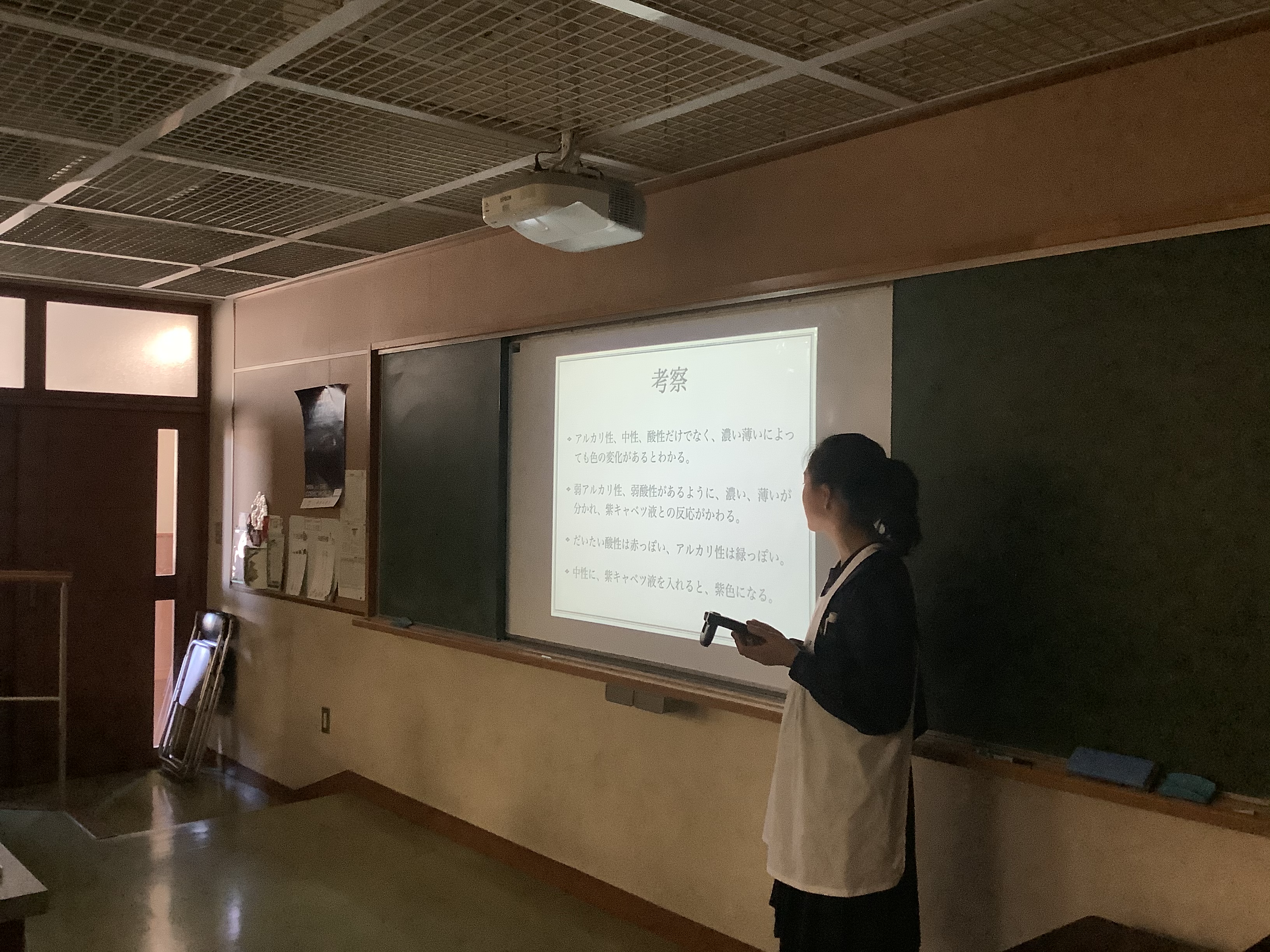

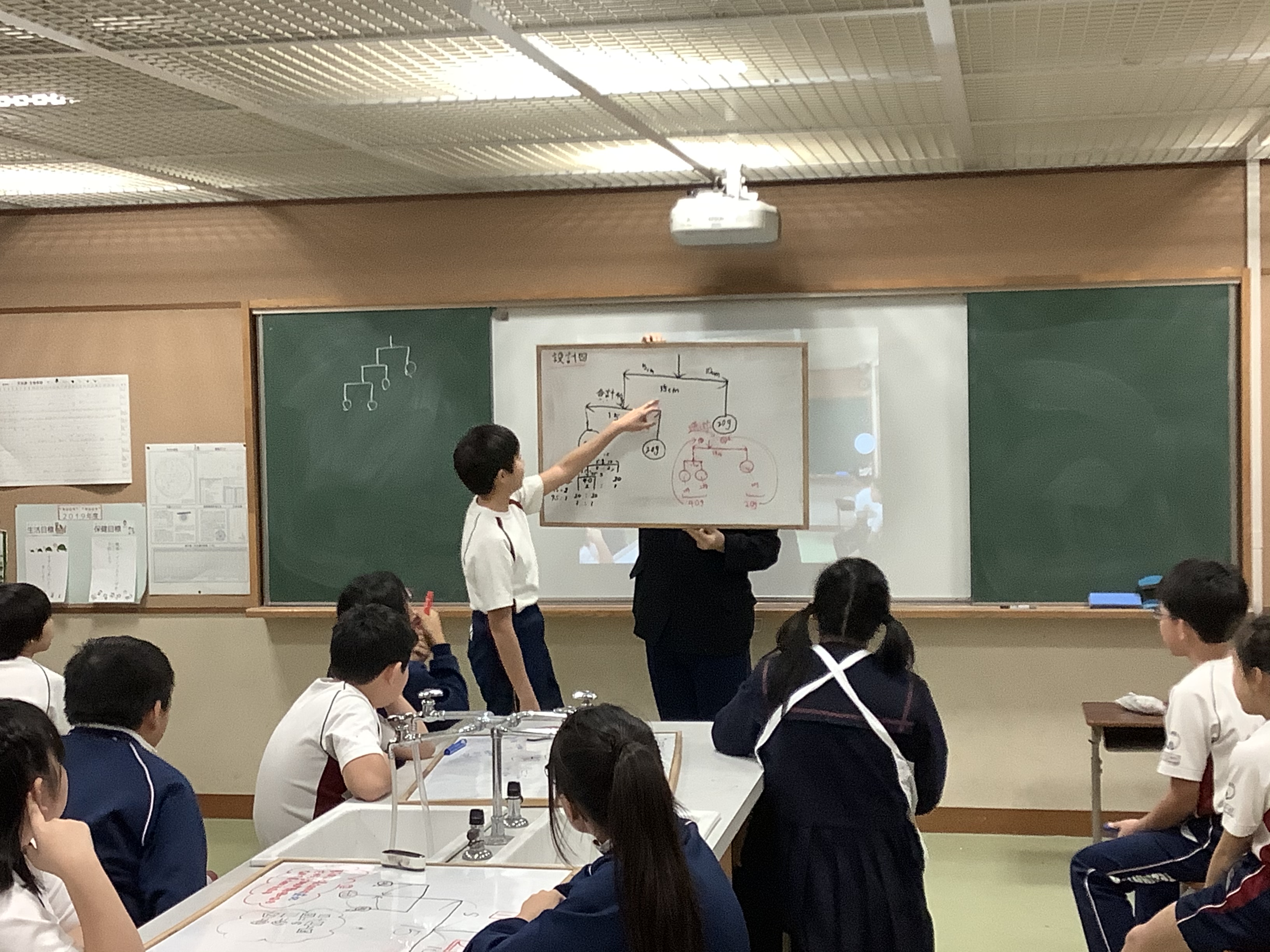

6年生の理科の授業で恊働学習を行いました。

『水溶液の性質』をしっかりと学習した上で、その知識を使って『どの試験管にどの水溶液が入っているか』を分類するというものです。

子どもたちは、三人で話し合いながら、どのように実験を進めるかを検討してくれました。

したい方法で調べるだけでなく、安全な方法や、効率的な方法なども考慮することができていました。

写真は、自分たちで行った実験のまとめ発表の様子です。

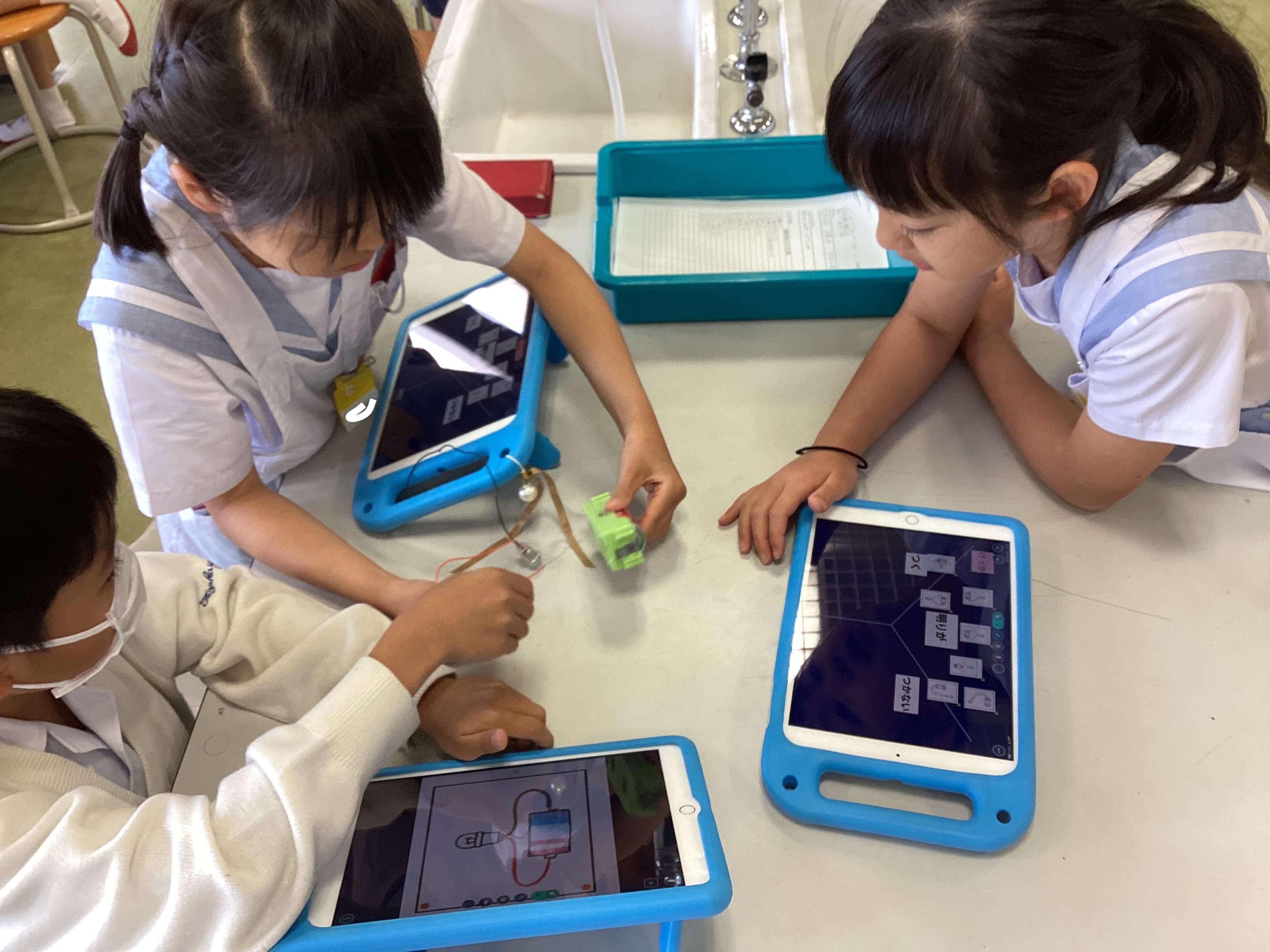

3年生の理科で『電気を通すもの通さないもの調べ』を行いました。

回路を作成して、導線と導線の間に色々なものをはさんで調べました。

その結果を、ロイロノートを使って整理しました。

子どもたちは、たくさんの発見があったようです。

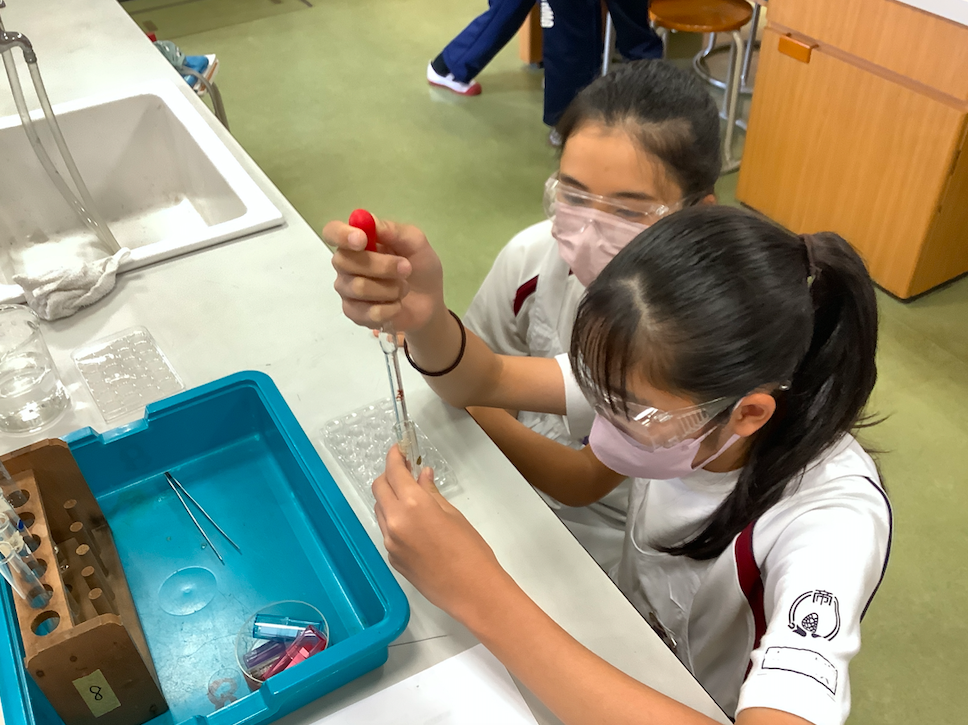

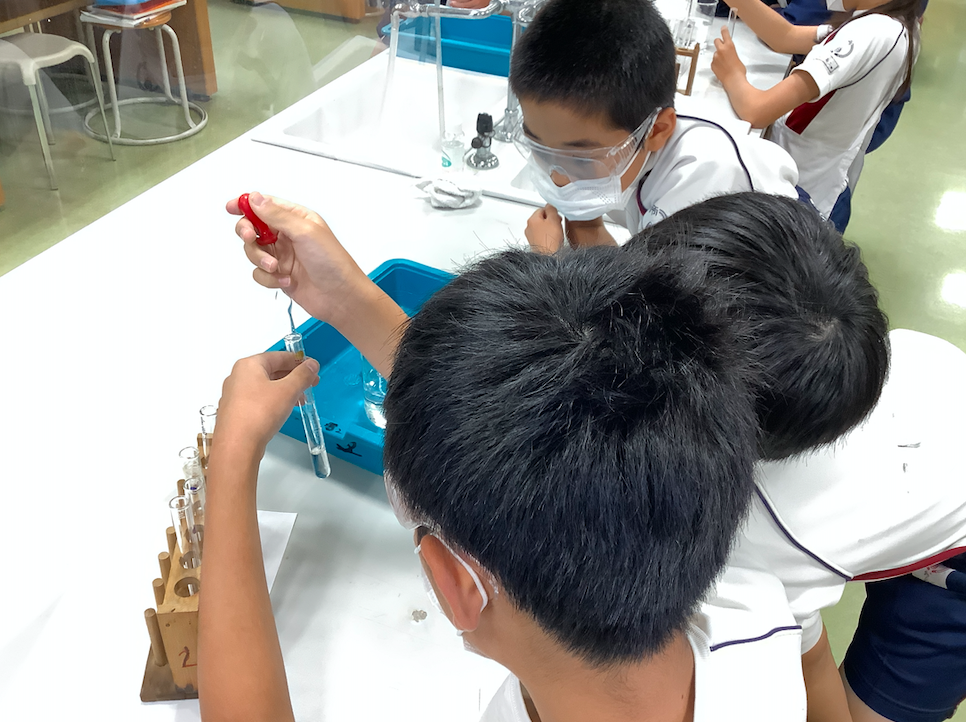

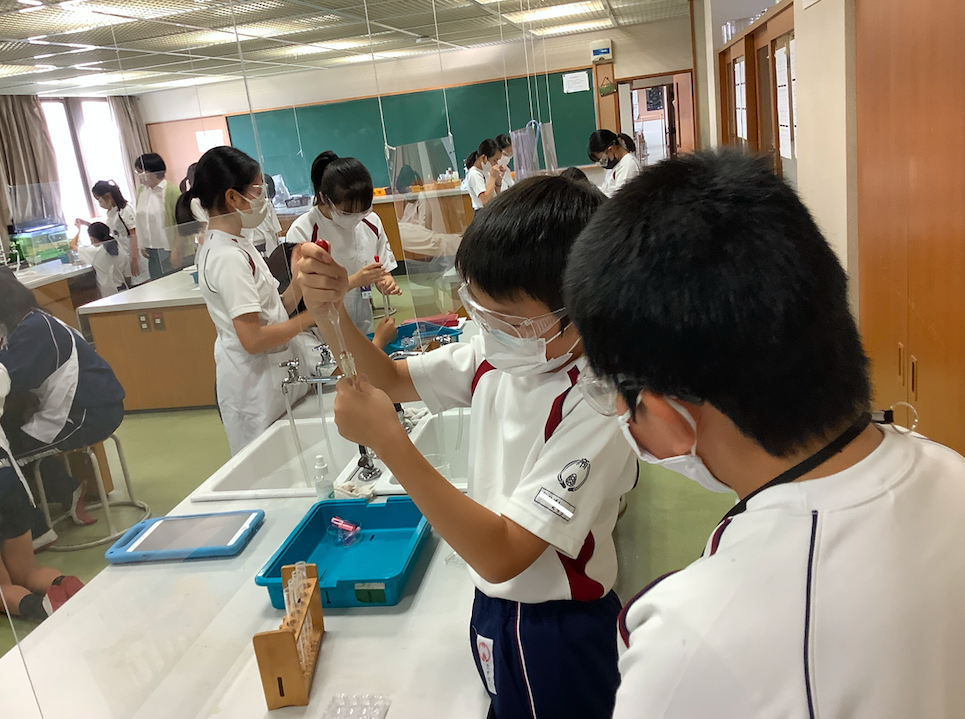

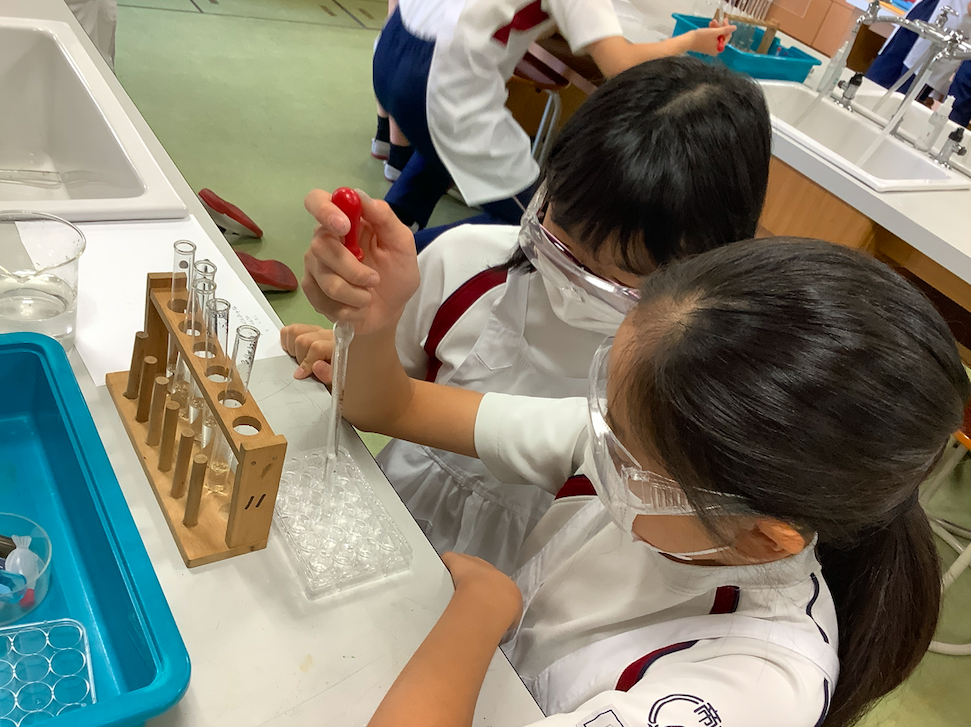

6年生では『水溶液の性質』について学習を進めています。

今回は指示薬をつかて水溶液の性質を分類していきました。

器具の使い方の練習もたくさんできる実験になりました。

中学生に向けて、たくさん練習していきたいですね。

3年生の理科で『秋の自然』について学習しました。

春・夏と観察を続けてきた桜の木を観察しました。春や夏とのちがいにしっかりと目を向けてくれていました。少し葉にも色の変化が見られましたね。冬はどうなっていくのだろう。

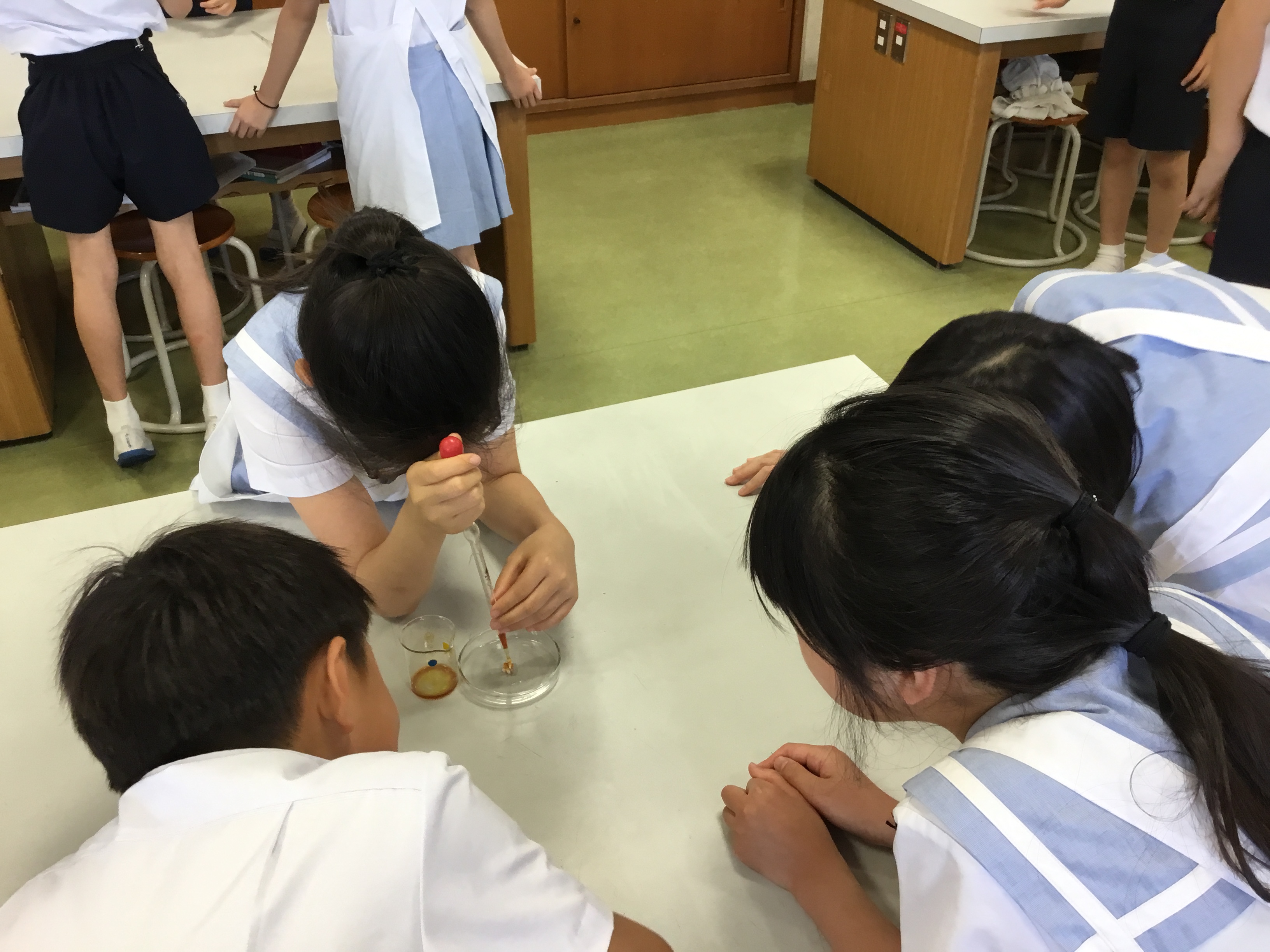

5年生の理科で『ものの溶け方』の学習をしています。

写真は、ろ過の方法を学んでいるところです。

子どもたちは真剣な眼差しで取り組んでくれていました。

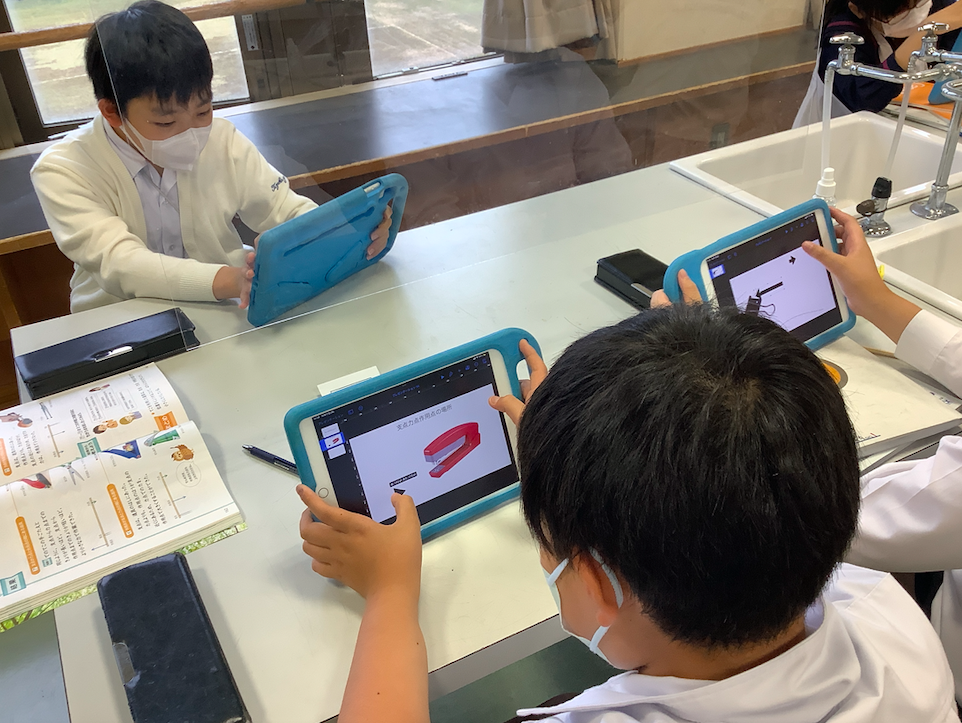

6年生の理科では、『てこの原理を利用した道具』について調べました。

調べていくと身の回りには、原理を利用した道具がたくさんありました。

また、その道具が日々進化していることにも気がついたようです。

子どもたちからは、「自分で新しい道具を考えてみたい」という声も上がっていました。

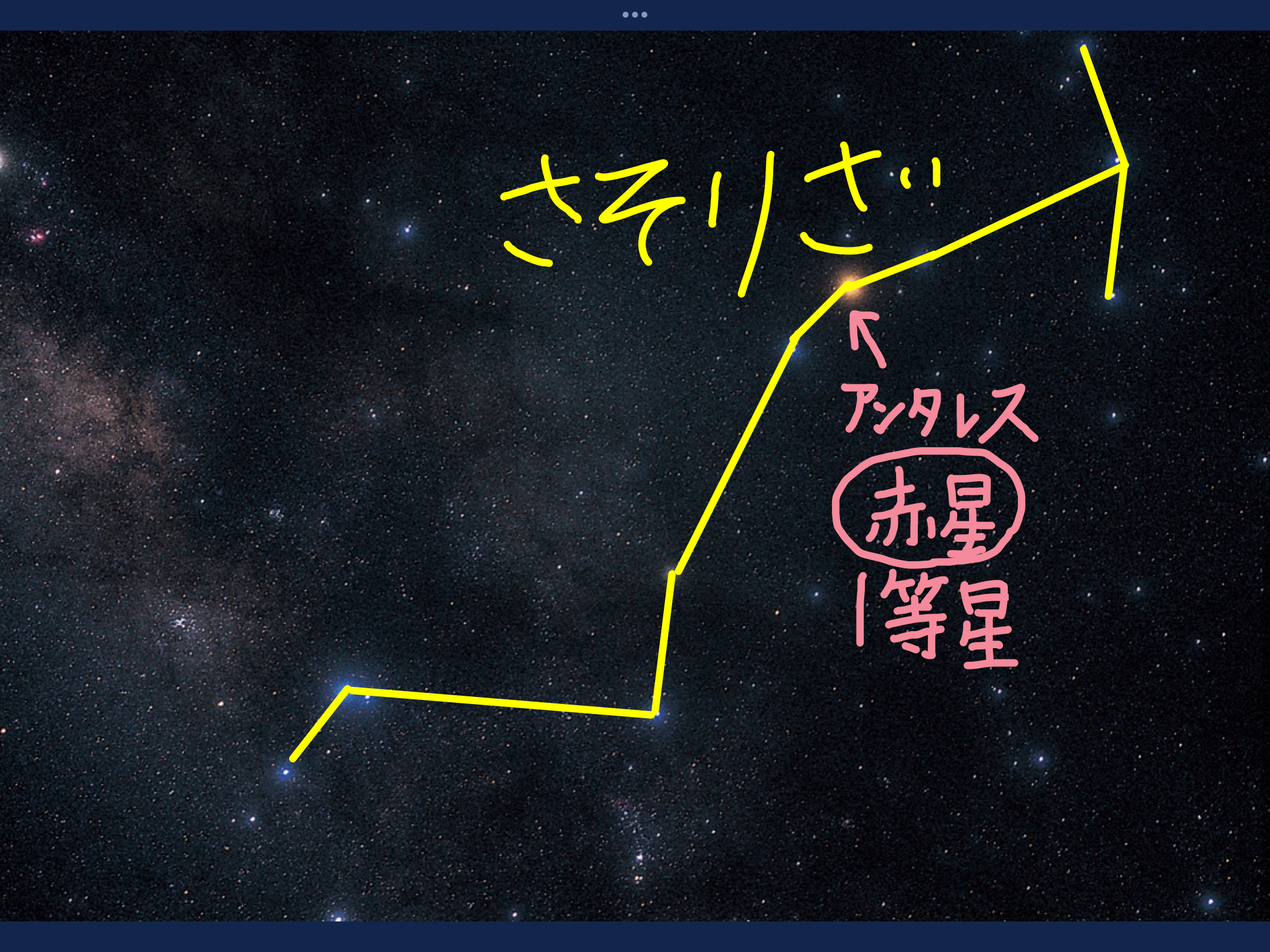

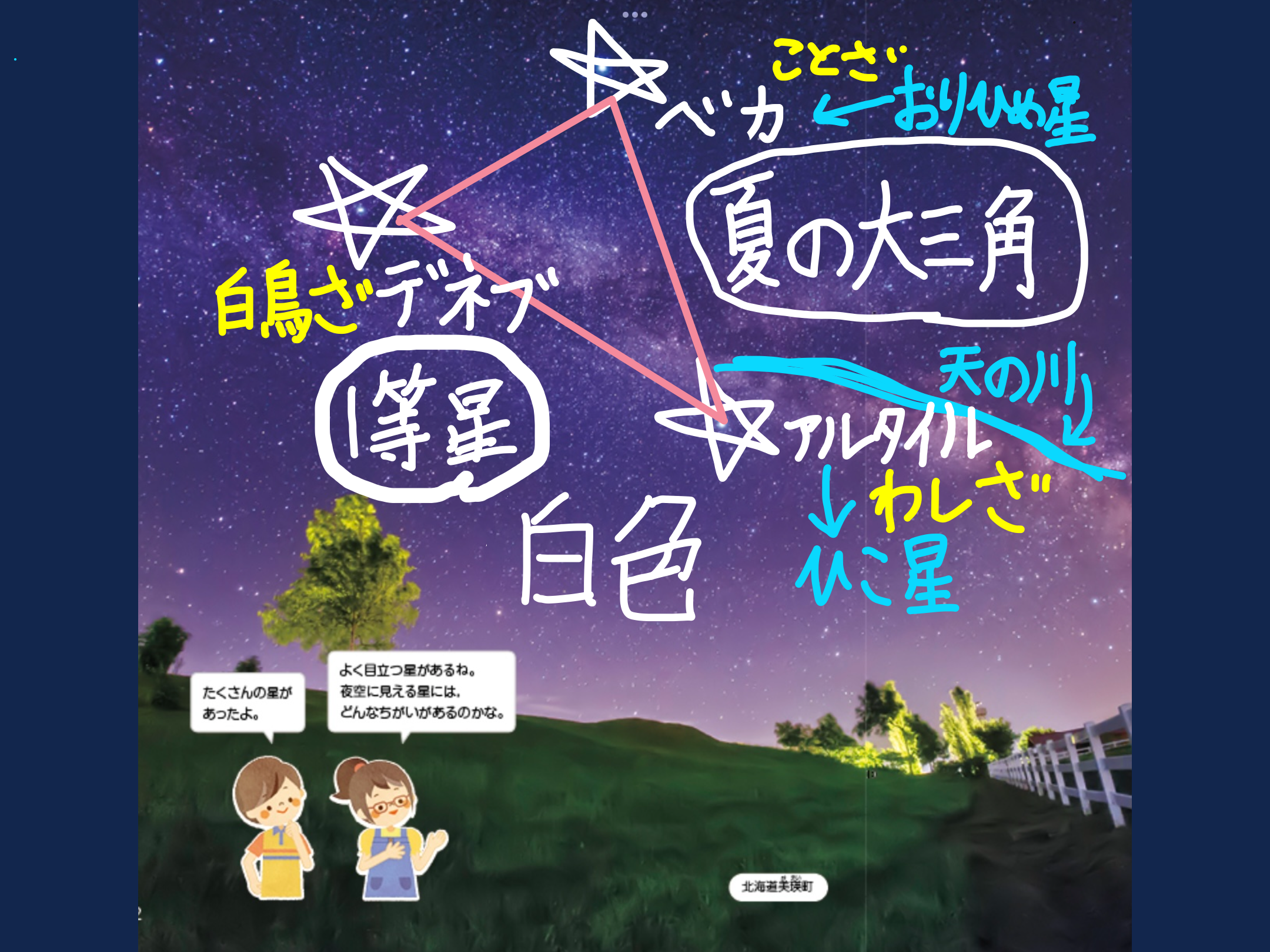

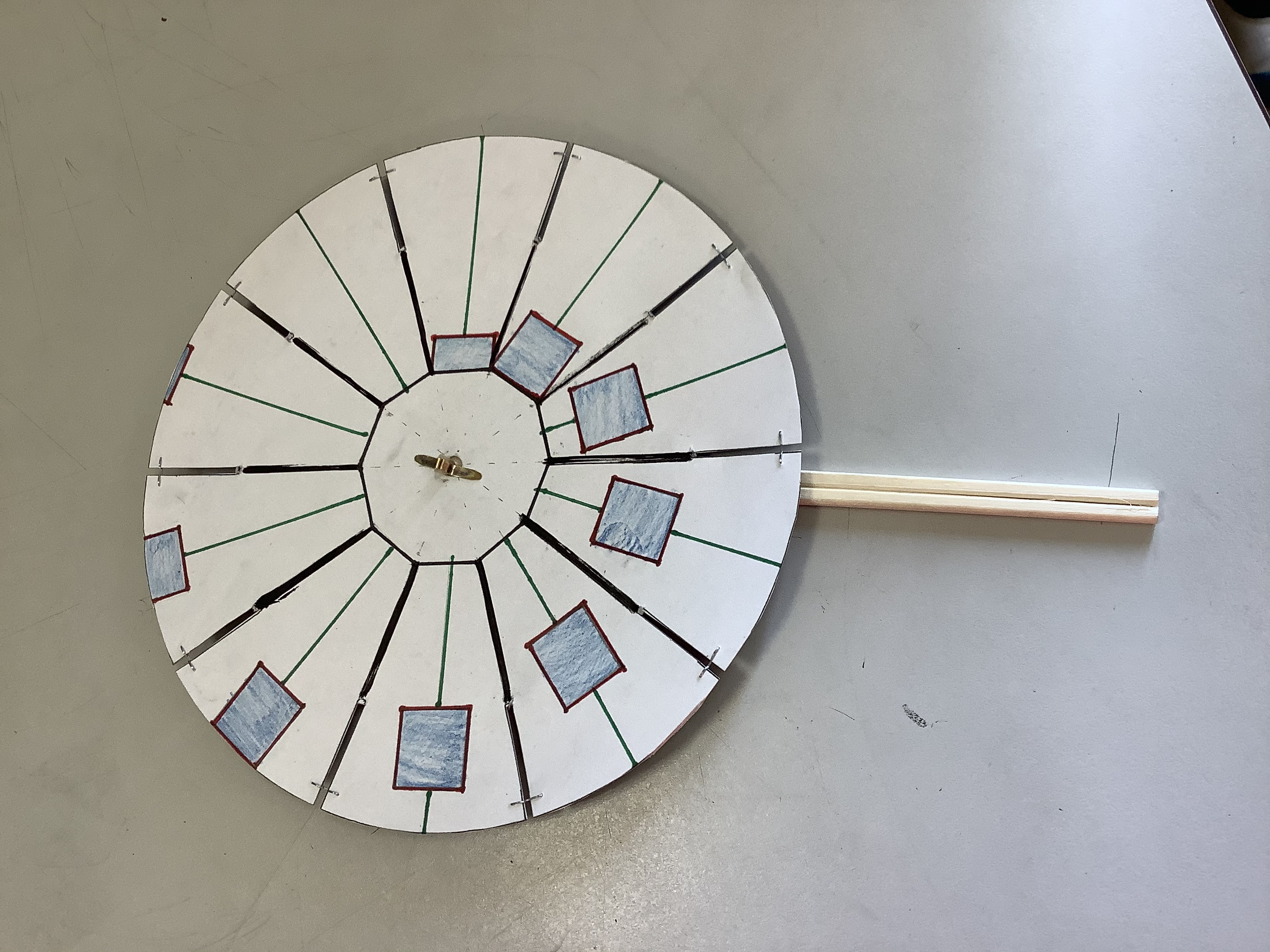

3年生では、『星座』についての学習を進めています。

今回は、星座早見盤の使い方をみんなで練習しました。

夏休みに、夏の星座を観察してくれている児童もたくさんいました。

冬の星座も実際に観察してもらえたらと思います。

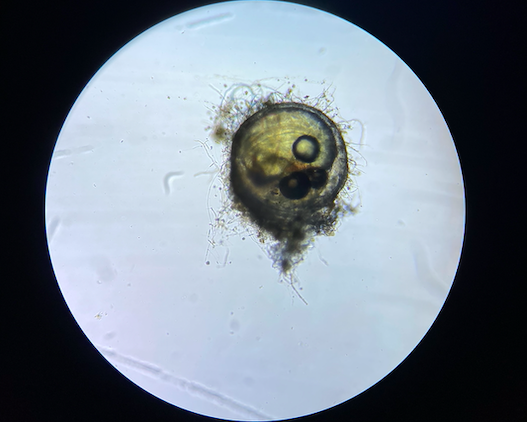

4年生理科で『メダカのたんじょう』について学習しています。

飼育方法を学習した後、各クラス教室でメダカ飼育をスタートさせました。

お世話をしっかりとしてあげて下さい。

そのメダカたちが産卵をしたので、顕微鏡で観察をしました。

心臓がドクドクと動いていましたね。

命ってすごいですね。

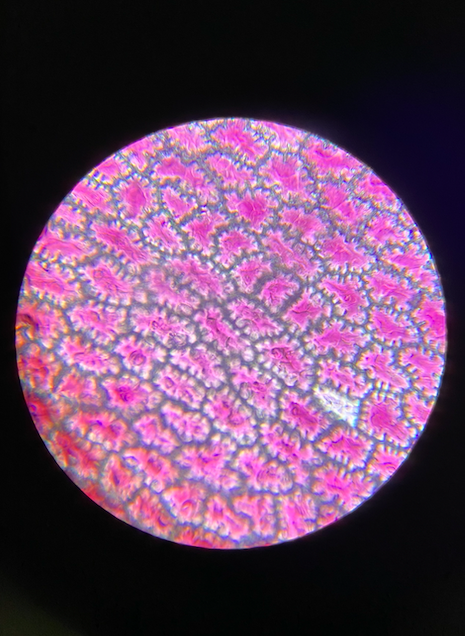

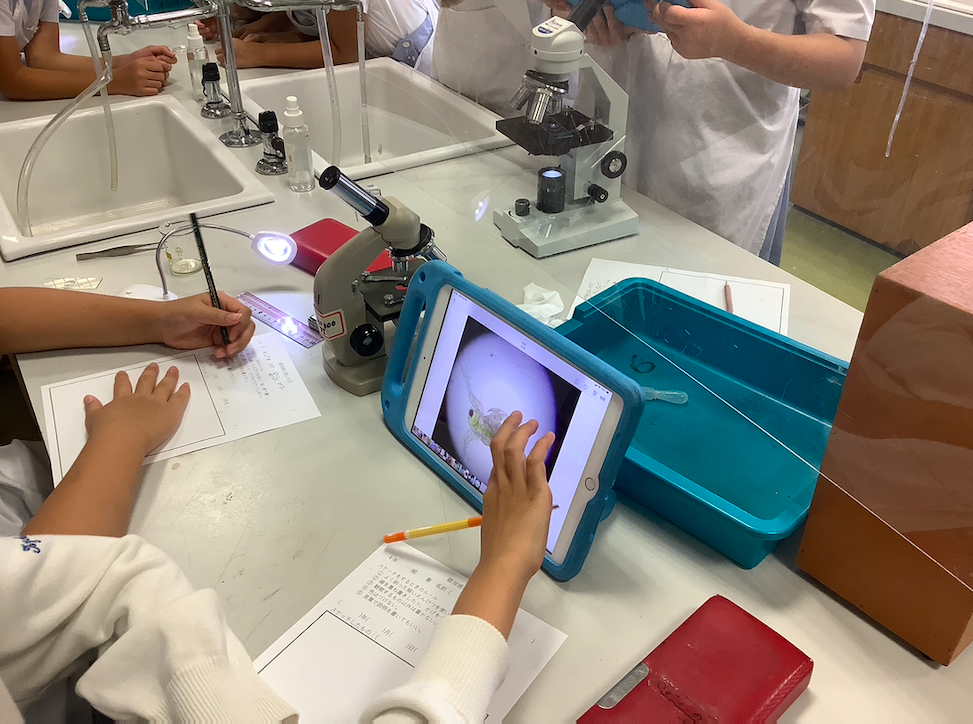

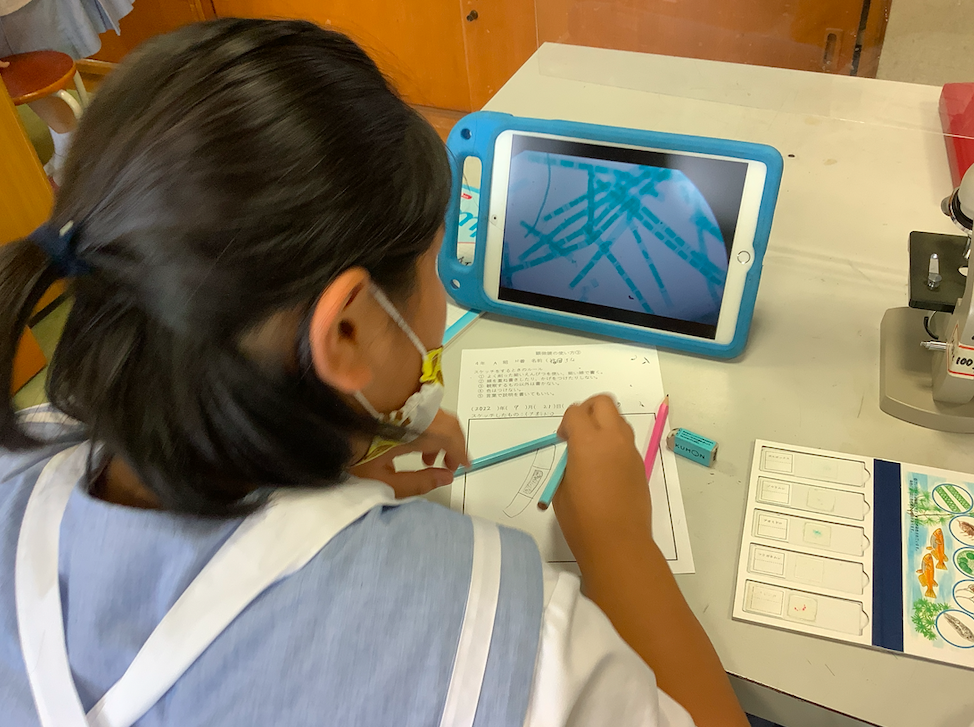

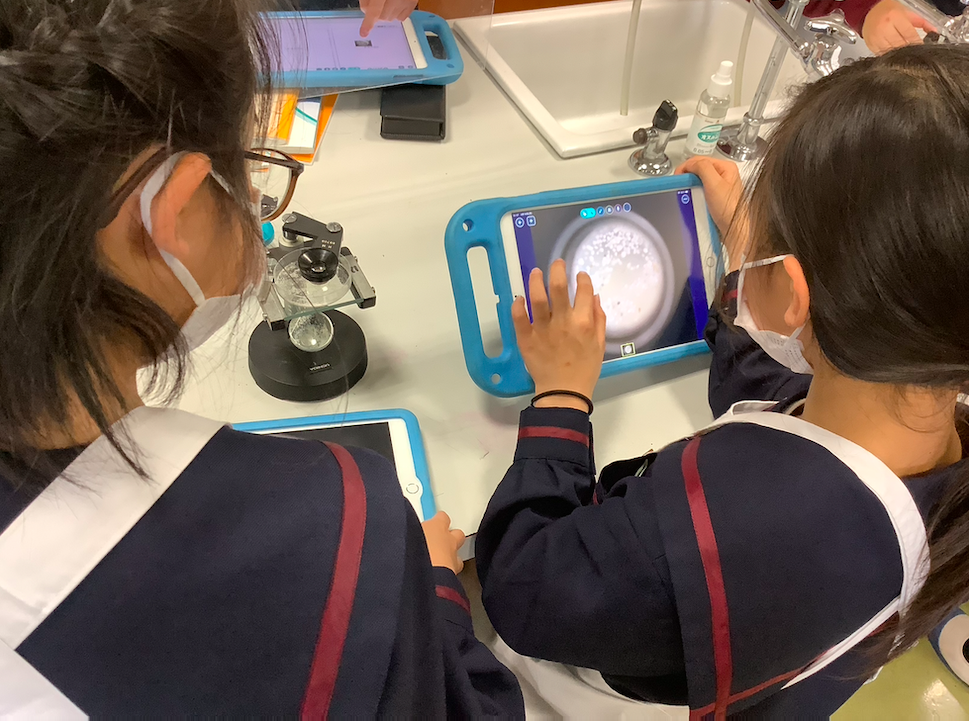

4年生では、顕微鏡を使ってプランクトンの観察を行いました。

初めて使う顕微鏡と、iPadを駆使して色々な種類のプランクトンを観察し、スケッチしてくれました。

お気に入りのプランクトンは見つかったかな。

もう少し、顕微鏡の練習が続きます。

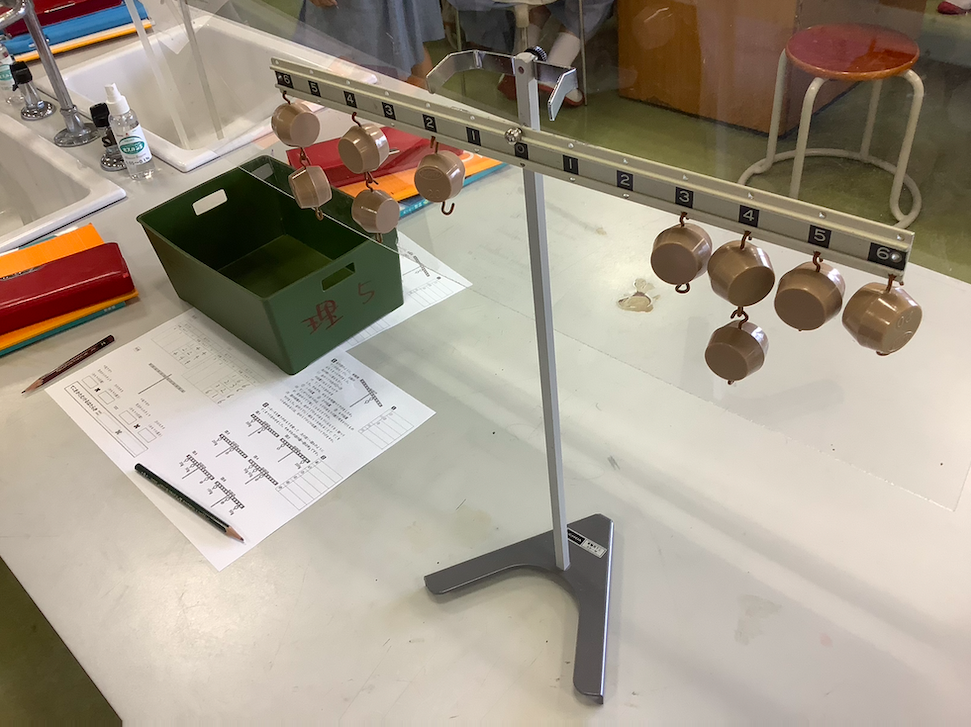

6年生の理科の授業では、『てこ』の学習を進めています。

てこのつり合いについて、実際につり合いがとれているのかを実験で確かめました。

子どもたちは、「おぉ!」と言いながら、色々なパターンを試していました。

子どもたちは、夏休みに行った自由研究を持ってきてくれました。

自分が研究したことを、ロイロノートにまとめたりして発表してくれています。

どれも興味深いものばかりです。

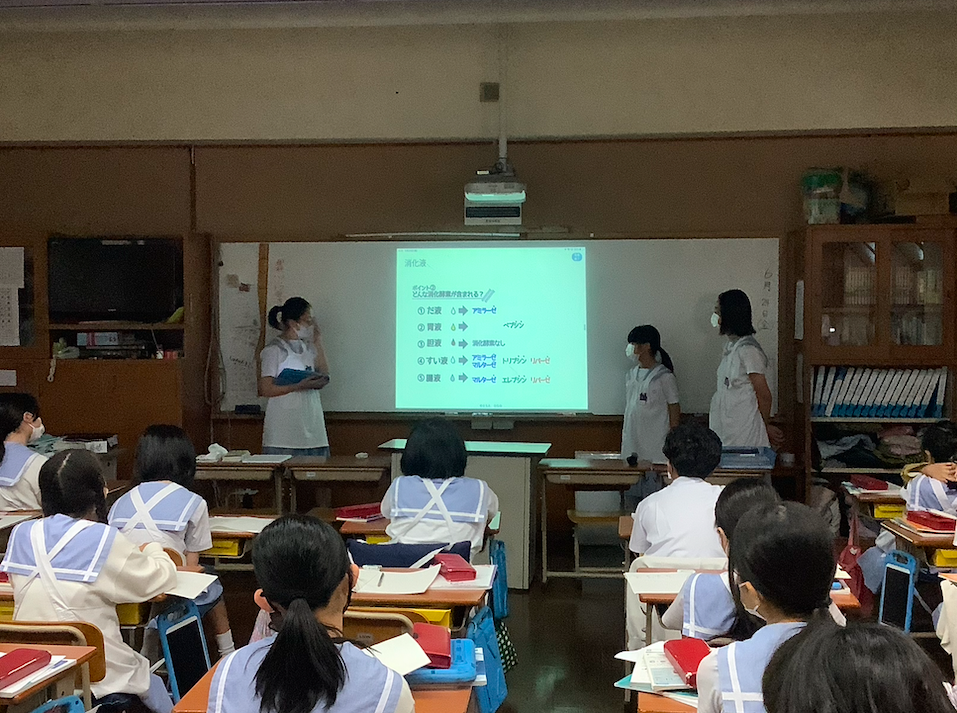

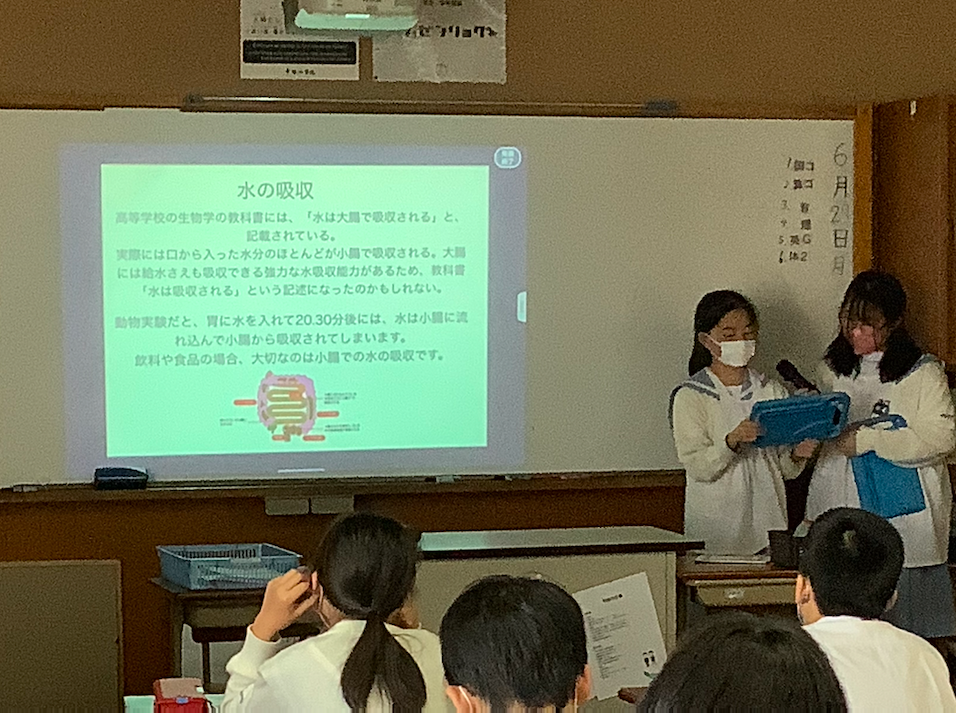

6年生の理科では、『からだのつくりとはたらき』について学習しています。命や健康に関わる体について、既に興味をもってくれている子どもたちが多いように感じました。そこで、子どもたちが先生役になり、各臓器の特徴・役割などについて授業をしてもらうことになりました。授業の最後にはクイズもあり楽しそうに学習に取り組んでくれていました。

3年生理科では、光の性質について学習しています。鏡を使って光を反射させたりしながら、光はどのように進むのか実験をしました。「予想通り」「鏡の形になってる」などの声があがっていました。

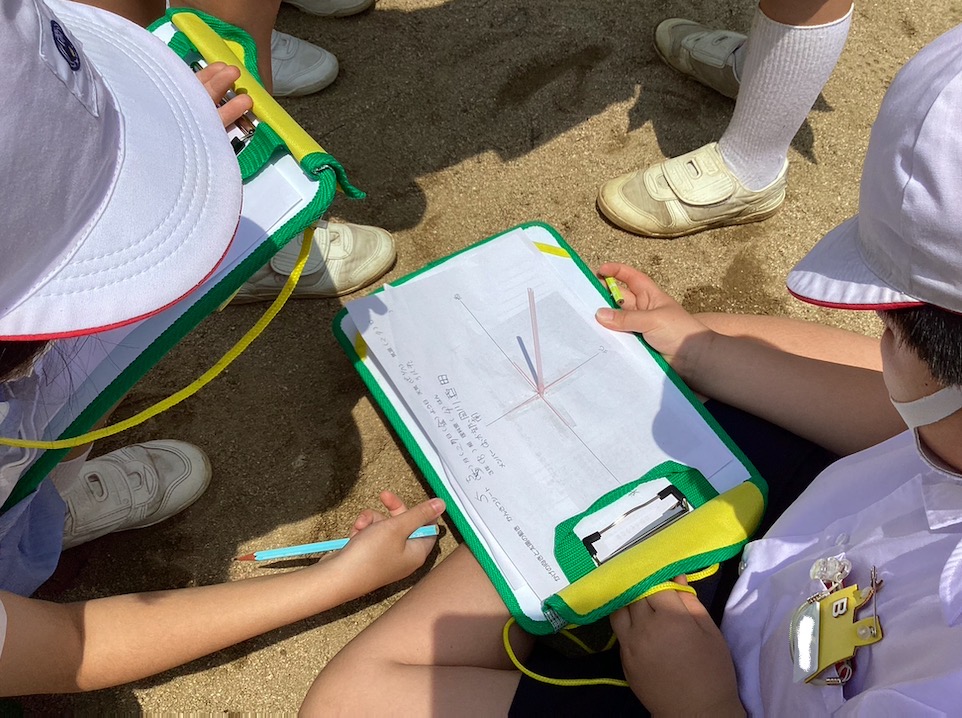

3年生理科では、運動場で太陽とかげの関係について学習しています。遮光板を使って太陽をみてみると...「わぁ、すごい!」「丸い!」などの声がとびかっていました。雨だと実験観察ができないので、どうか雨が降りませんように。

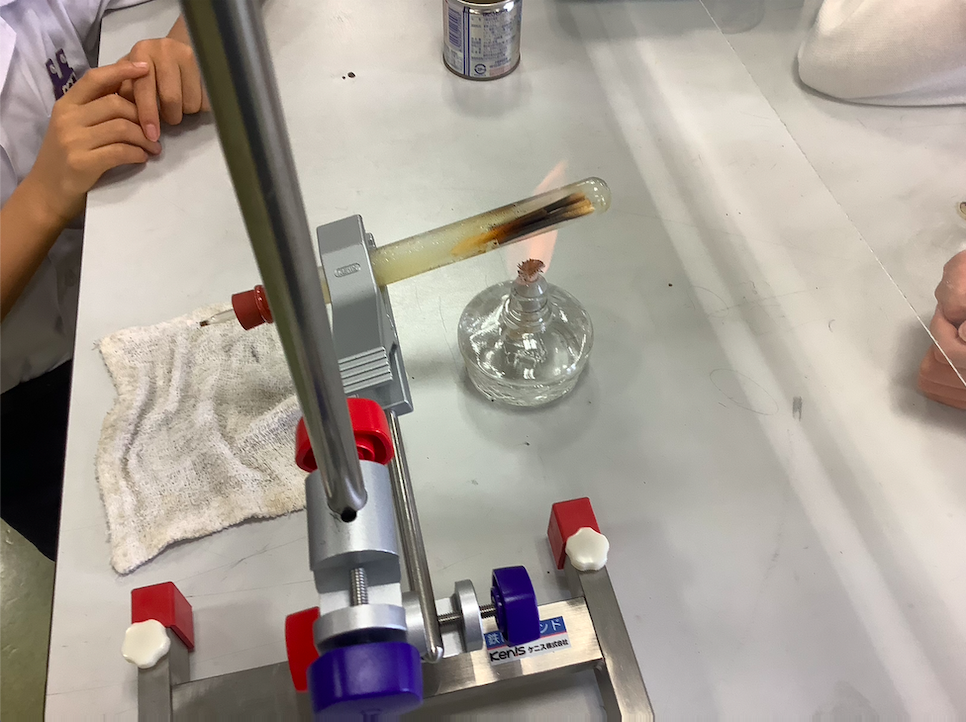

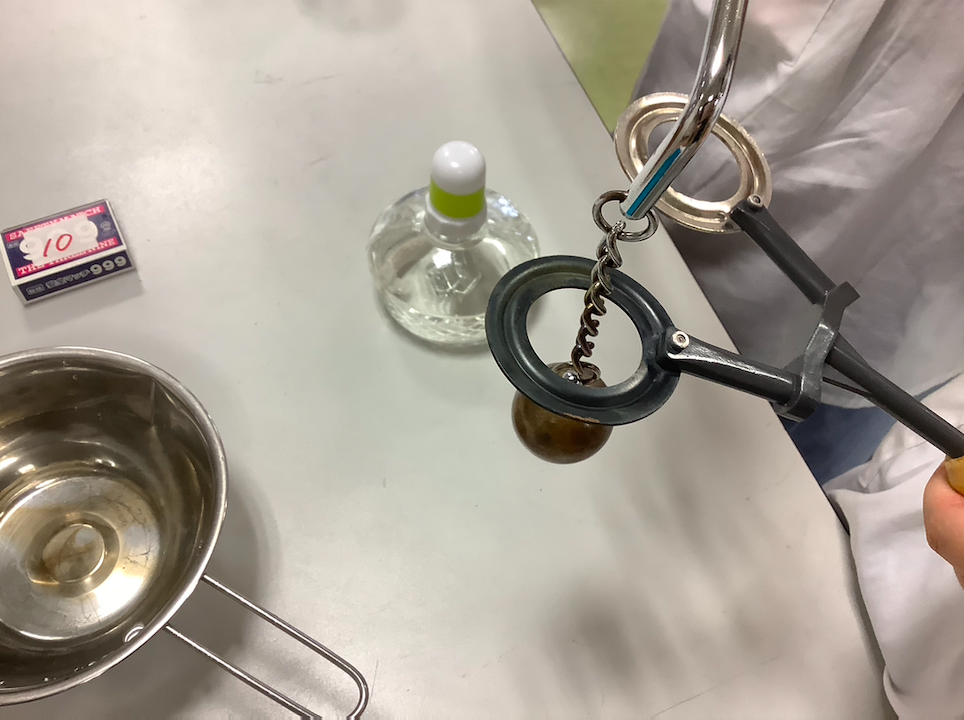

引き続き、6年生理科で『ものの燃え方』について学習をしています。今回は、割り箸を使って炭作りを行いました。写真は、燃焼中の試験管の様子です。茶色い液体や、気体が発生しています。どの班も上手に小さな木炭を作ることができました。

引き続き、6年生理科で『ものの燃え方』について学習をしています。ものが燃える前後で空気の成分はちがうのかを調べました。難しい実験でしたが、結果をしっかりと出してくれていました。

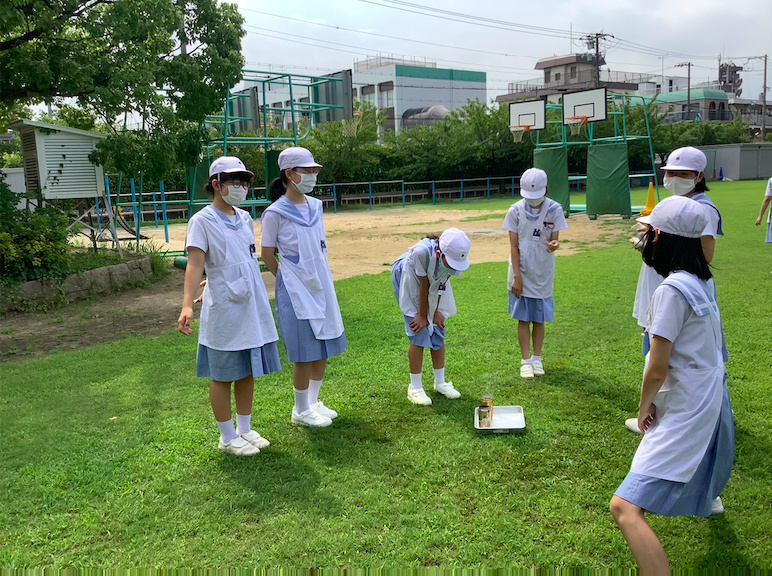

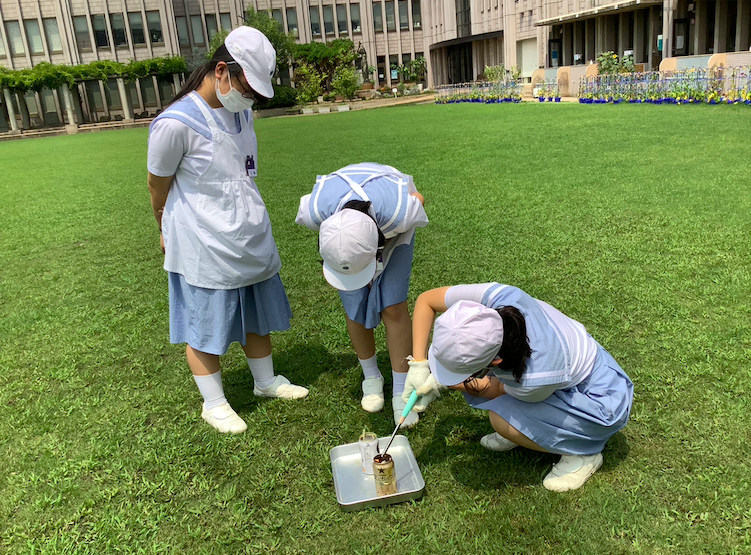

6年生理科で、『ものの燃え方』について学習をしています。空き缶の穴をあけた場合と、穴をあけていない場合で燃え方にどんなちがいがあるのかを調べました。しっかりと記録をのこして次の学習に進みます。天気もよくて、少し汗をかきながらでしたが、運動場で楽しく実験に取り組んでくれていました。

6年生理科で、火山について学習しています。火山の周辺での暮らしは、大阪と大きなちがいがありました。この日の授業では、火山灰と砂浜の砂と比較して、どのようなちがいがあるか観察しました。

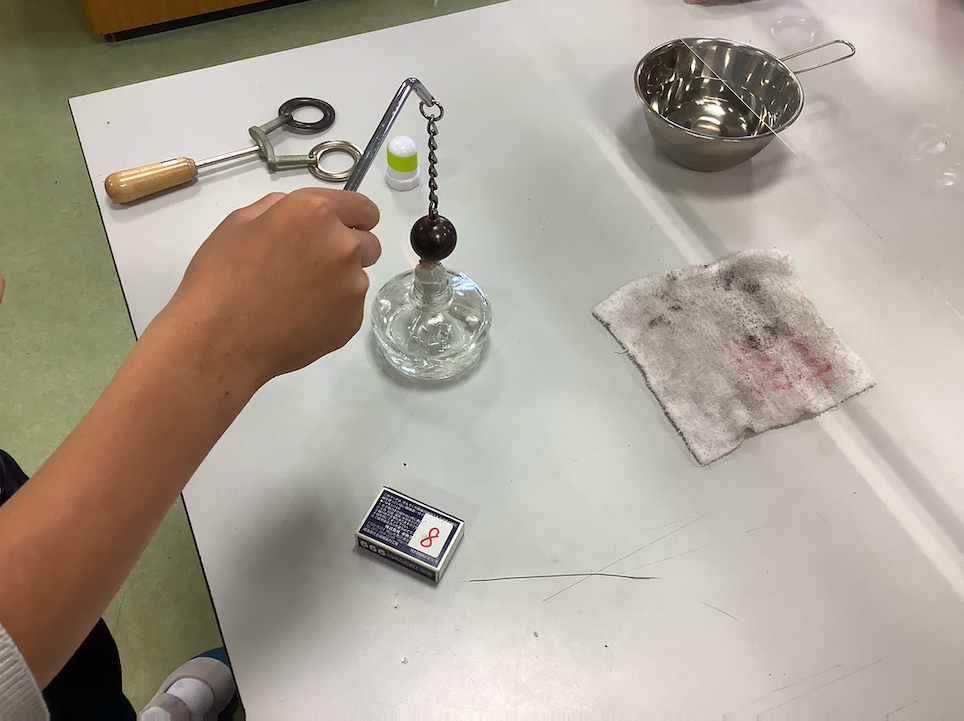

4年生理科では、理科室の使い方を学習しました。3年生のときに比べ、危険が伴う実験が多くなります。今回、みんなで学習したことを1年間忘れずに、実験に取り組んでほしいと思います。

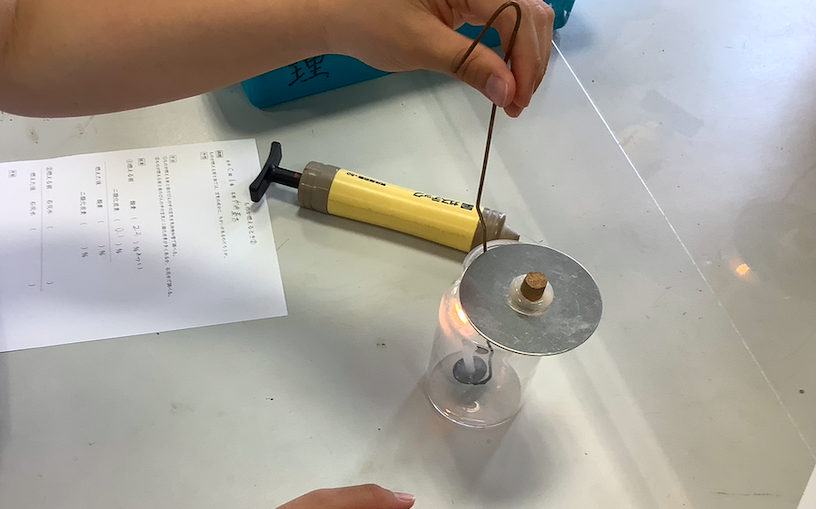

4年生では、理科の授業で初めて火を扱う実験を行いました。まずはマッチで火をつけところからの練習です。初めて火をつけた児童もたくさんいたようです。その後は、マッチに火をつけ、アルコールランプに着火、手を添えて…と色々な手順がある難しい実験に挑戦でした。

緊張感が漂う教室の中、いつも以上に真剣に取り組む姿が印象的でした。

全員が終わり、先生の「休憩!」の一言で「わー!」と張り詰めた空気が一瞬でほどける様子がとても可愛らしかったです。

3年生理科では、運動場で春の生き物を探しをしました。しっかり観察すると、たくさんの植物が青々としてきています。虫たちも少しずつ動きだす頃でしょう。夏になると運動場はどのように変わっていくのでしょう。

6年生理科で、『海の小さな生き物』を探しました。食卓に出てくるちりめんじゃこの中に、海の小さな生き物がたくさんかくれています。子どもたちは、たくさんの種類の生き物を見つけてくれました。お気に入りの生き物を、iPadで図鑑にしました。

6年生理科で、折り紙で凧作りをしました。凧のあし(しっぽ)の本数や形を工夫して作ってくれていました。寒い日でしたが、作った凧をみんなで揚げてみました。さて、うまく揚がったのでしょうか。

中学校に向けて原子についての学習を少し前に行いました。今回は、原子によって、それぞれちがう色の炎を発することを実験しました。安全確認をしっかり行って取り組んでくれていました。

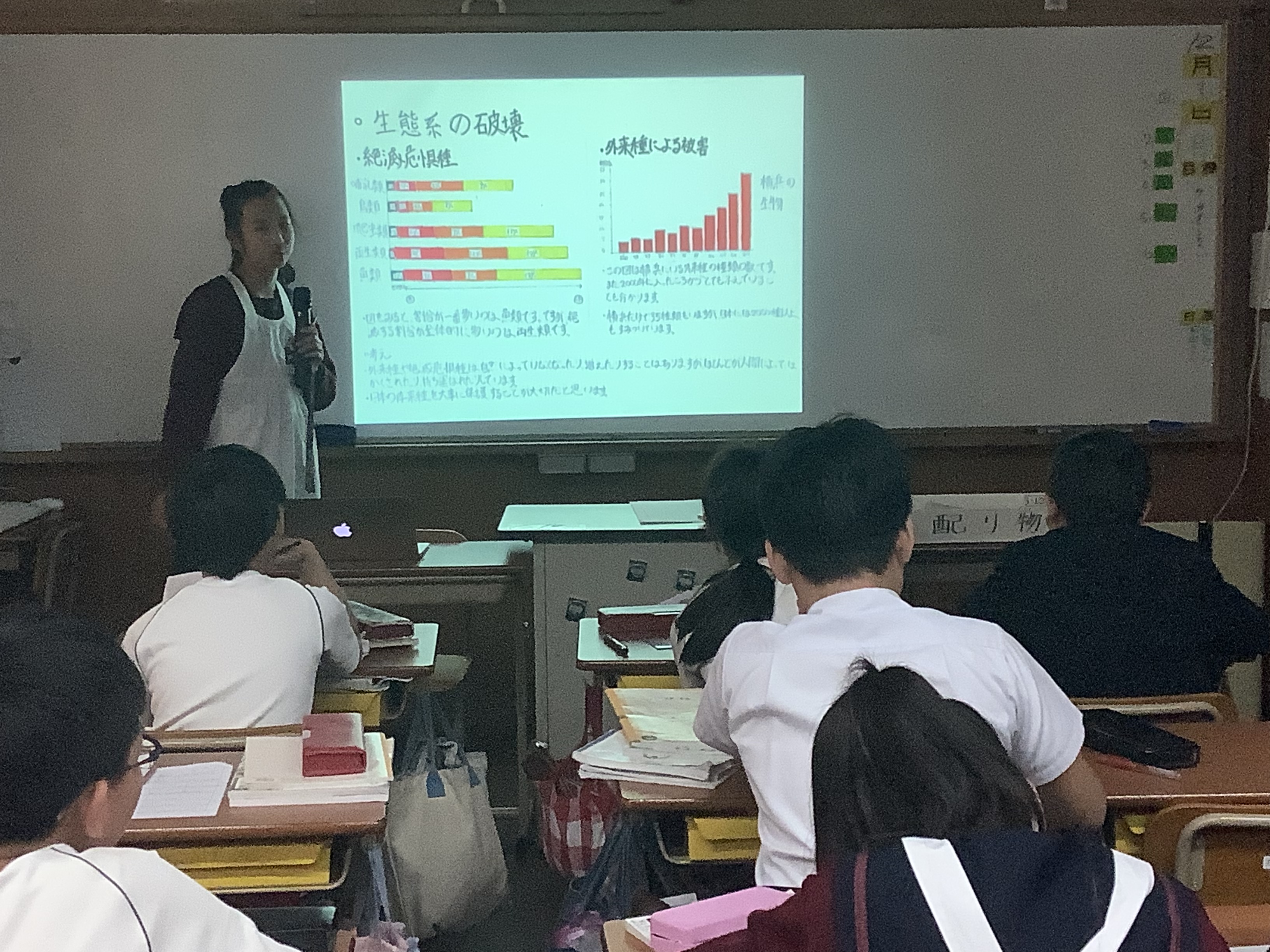

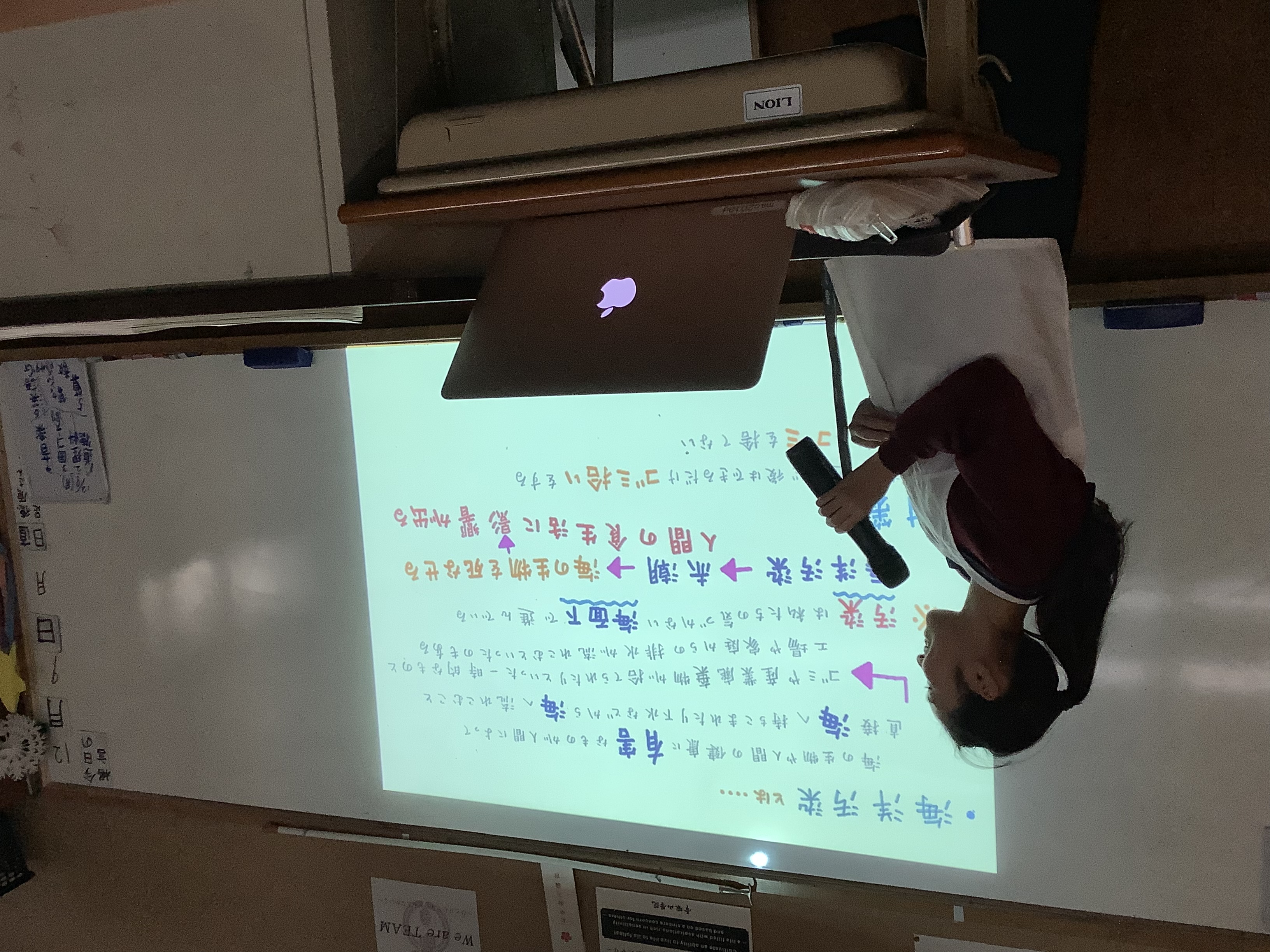

本日、5年C組で理科の研究授業を行いました。テーマはSDGsの中の『14.海の豊かさを守ろう』です。子どもたちは、海の環境について真剣に学んでくれていました。最後に、プラスチックが使われていることが多い現代の道具を、少しでも環境に良い道具にならないかと知恵を絞って考えてくれました。冬休みは、家庭でできる環境への取り組みを一人一人が行うことを約束してくれました。

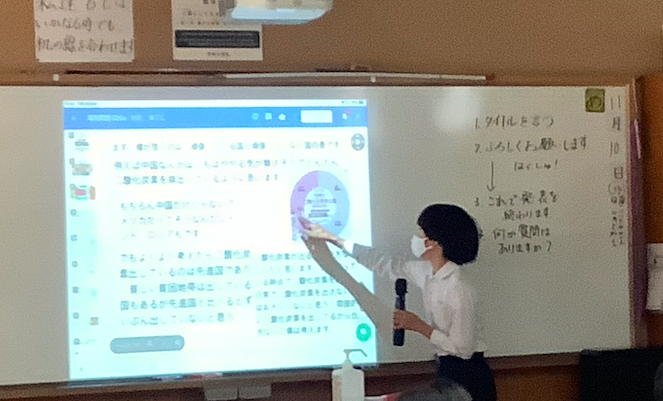

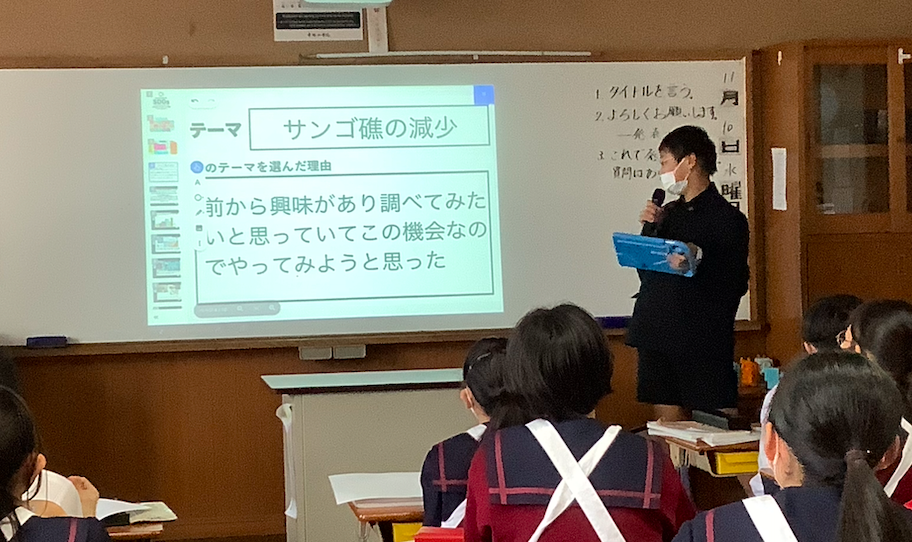

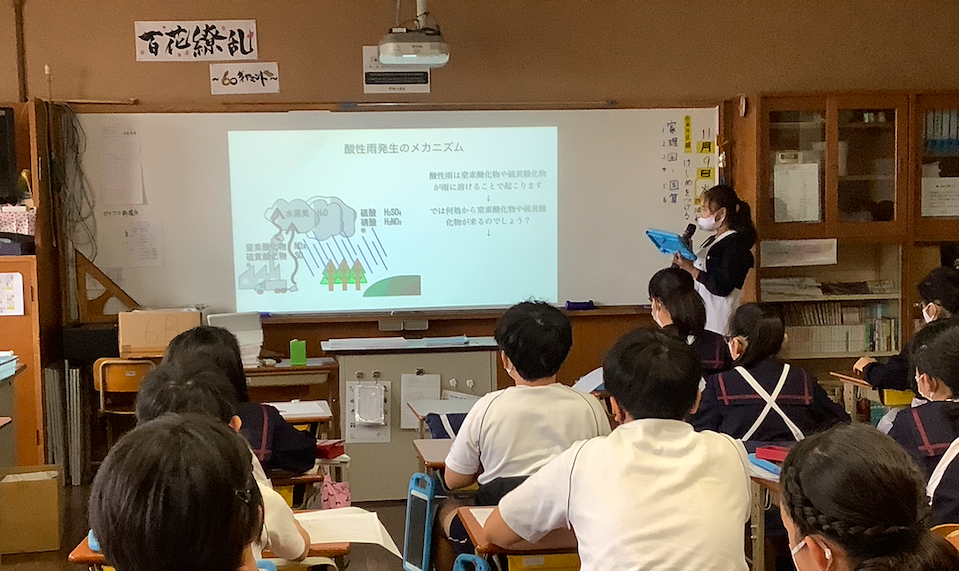

『生物と自然環境』『SDGs』の学習を行いました。一人一人がテーマを持ち、自然環境・環境問題について調べ、自分の考えをまとめてくれました。発表後の質問に一生懸命答えている姿が印象的でした。

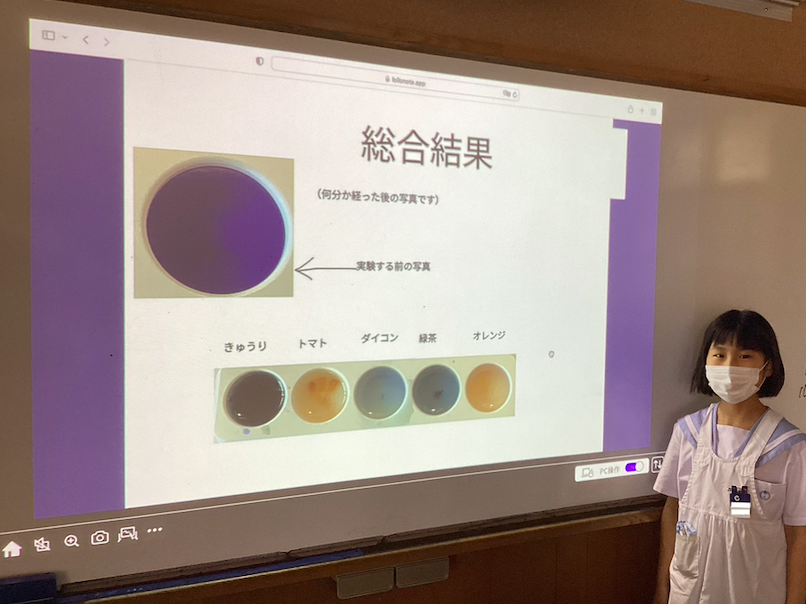

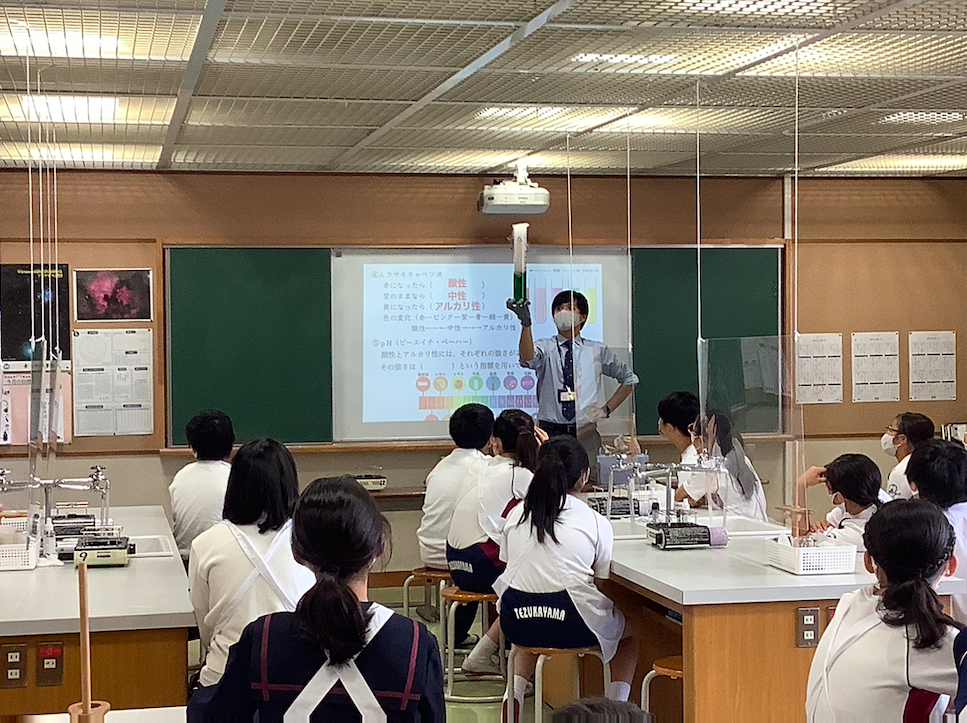

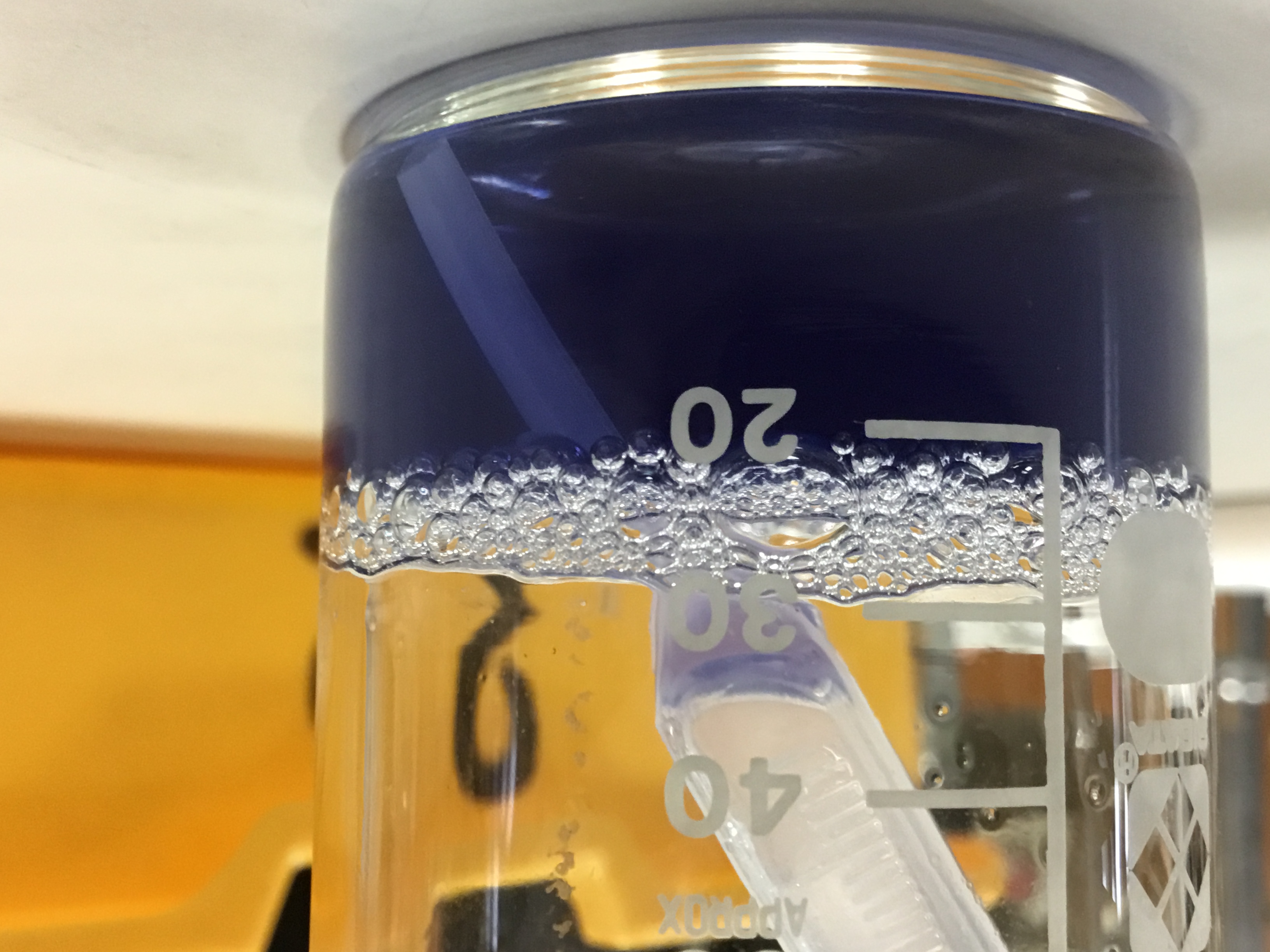

『水溶液の性質』の単元で水溶液の仲間分けについて学習を進めています。今回はムラサキキャベツ液を指示薬として作りました。子どもたちは熱心に取り組んでくれていました。

4年生では、金属の玉や輪をあたためる実験を行いました。金属をあたためることで、どのように体積が変化するかを調べました。そこで、アルコールランプを初めて使いました。アルコールランプや、マッチの使用はやけどの可能性もあることから、練習を何度も行ってから挑戦しました。この先、中学校に行ってもマッチは使うことになるので、安全に正しく使えるようになってほしいと思います。不安がある児童は昼休みの時間も理科室に足を運び練習してくれています。不安がある子たちは練習しに来てくださいね。

水溶液の性質の学習を行いました。金属を1週間かけて水溶液に溶かし、その溶けた金属がどうなったかを調べました。楽しい実験も6年生となれば危険と隣り合わせなので、真剣な表情で取り組んでくれました。

光の進み方の学習

画用紙に自分の好きな形や文字を切り抜きました。その画用紙を鏡に付け、自分の好きな形の光をつくってみました。太陽もしっかり出てくれたので、くっきりと形が出ていました。

虫めがねを使って、光の性質を自分で発見する学習です。

レンズで日光を集めて、黒い紙を焦がすことができました。

はじめはレンズの角度に苦戦している様子でしたが、

太陽が雲から出てくると目をキラキラさせて光を集めていました。

空気が通る穴の数がちがう空き缶で、割りばしを燃やして燃え方を比較する実験をしました。2学期はもう少し詳しく調べていこうと思います。

6年生では、『体のつくり』のおさらいとして、目や脳のつくりについて学習しました。その後、視覚の残像現象を利用したアニメーションを作りました。実際に体験して「おお!」と声も上がっていました。

ムラサキキャベツにはアントシアニンが含まれているので、酸性・アルカリ性の性質に合わせて色が変化します。子どもたちは同じ酸性のものでも水溶液の種類によって色がちがうことから、新たな発見をしていました。また、結果・考察をiPadでまとめて、上手に発表をしてくれていました。

6年生の理科では、今までの学習をいかしてモビールの設計図をグループで考えました。その設計図をもとにモビールを作りました。実際にモビールを作ったことで、今までの学習の確認が1つできたと思います。

6年生の理科では、2学期の終わりに『環境について考える発表会』を行ないました。児童が各々関心のある問題について調べ、発表を行ないました。自分の考察を交えて6年生らしい発表をしてくれていました。この先、少しでも地球環境のことを考えて生活してくれたらと思います。

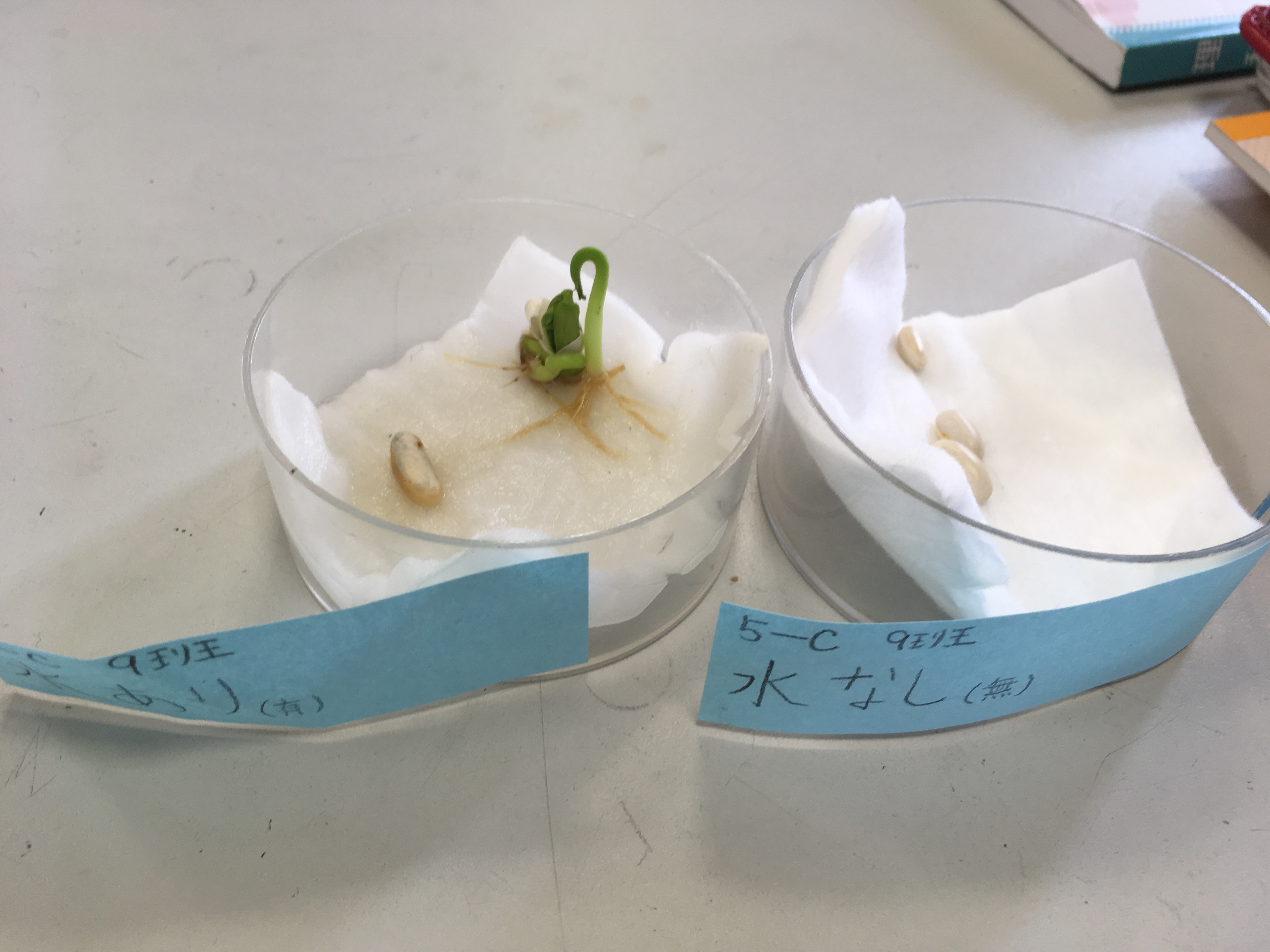

種子が発芽するのに使う養分はどこからきたのだろう?

これを調べるために子どもたちは、実験器具を使いこなして、協力し、どの班も実験成功!!

毎日、水の管理をしながら観察を続けました。

「発芽しました!」という声がたくさん聞けました。

結果をクラスで共有すると、種子を発芽させるために必要な条件が3つあることがわかりました!

植物の種はどうなったらはつがするのだろう?

1人ひとりが実験の方法を考えて、各班で話し合って実験準備を行いました。

さて、どんな結果が出るのでしょうか?観察を続けます。