理科部研究授業

本日、5年C組で理科の研究授業を行いました。テーマはSDGsの中の『14.海の豊かさを守ろう』です。子どもたちは、海の環境について真剣に学んでくれていました。最後に、プラスチックが使われていることが多い現代の道具を、少しでも環境に良い道具にならないかと知恵を絞って考えてくれました。冬休みは、家庭でできる環境への取り組みを一人一人が行うことを約束してくれました。

本日、5年C組で理科の研究授業を行いました。テーマはSDGsの中の『14.海の豊かさを守ろう』です。子どもたちは、海の環境について真剣に学んでくれていました。最後に、プラスチックが使われていることが多い現代の道具を、少しでも環境に良い道具にならないかと知恵を絞って考えてくれました。冬休みは、家庭でできる環境への取り組みを一人一人が行うことを約束してくれました。

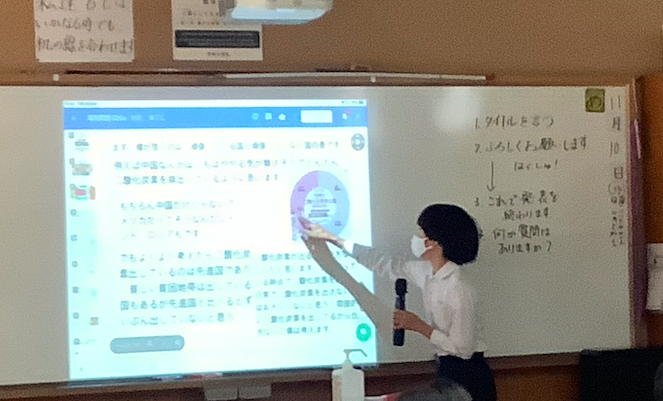

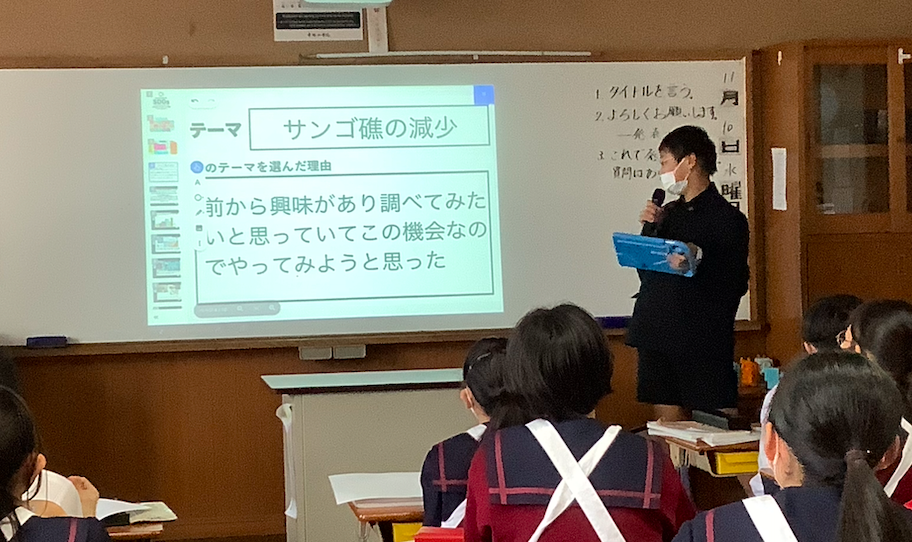

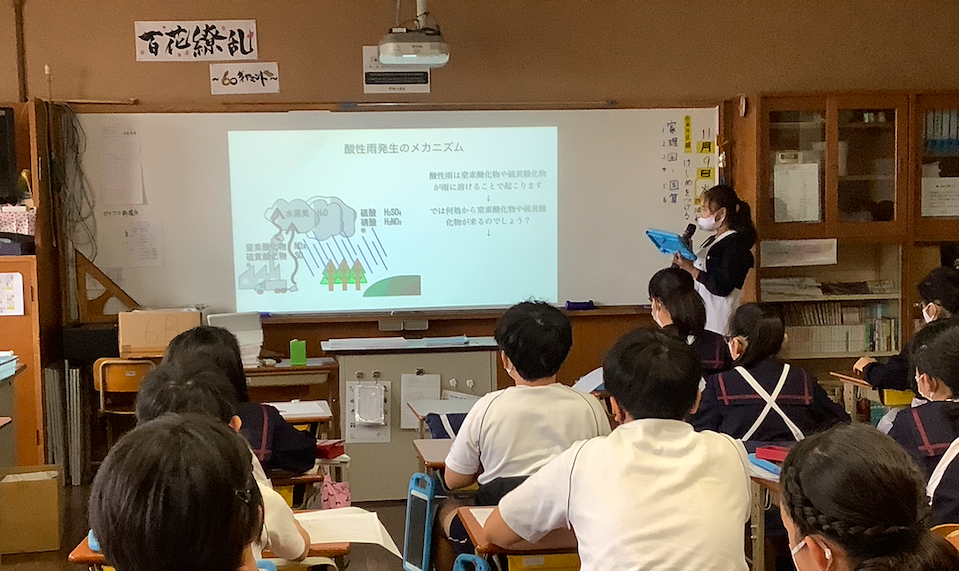

『生物と自然環境』『SDGs』の学習を行いました。一人一人がテーマを持ち、自然環境・環境問題について調べ、自分の考えをまとめてくれました。発表後の質問に一生懸命答えている姿が印象的でした。

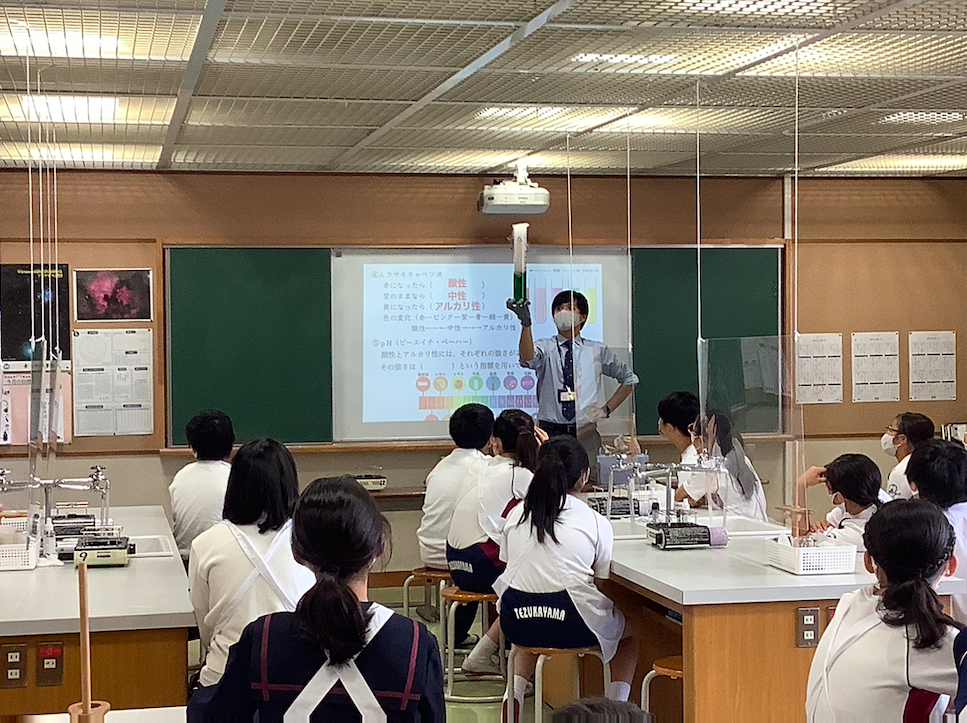

『水溶液の性質』の単元で水溶液の仲間分けについて学習を進めています。今回はムラサキキャベツ液を指示薬として作りました。子どもたちは熱心に取り組んでくれていました。

3年生の理科では、閉じ込めた空気の性質について学習をしています。

今日は空気砲を使って、球をより遠くにとばすためにはどのようにすればいいのかをテーマに実験しました。

試行錯誤を繰り返しながら、ぽんっぽんっ!という音とともに笑い声に包まれた授業でした。

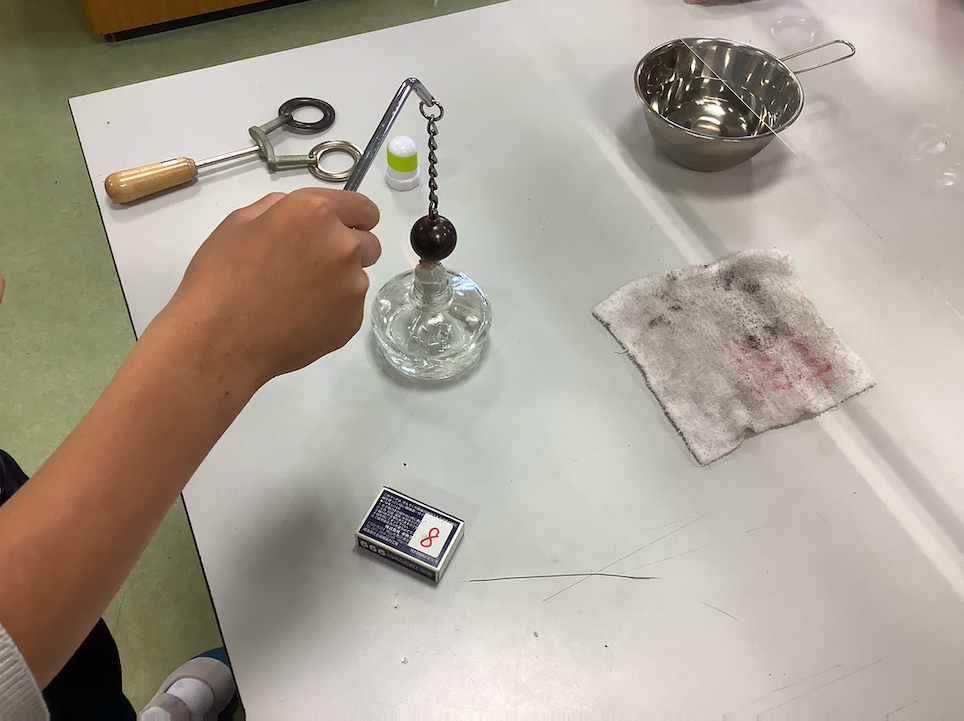

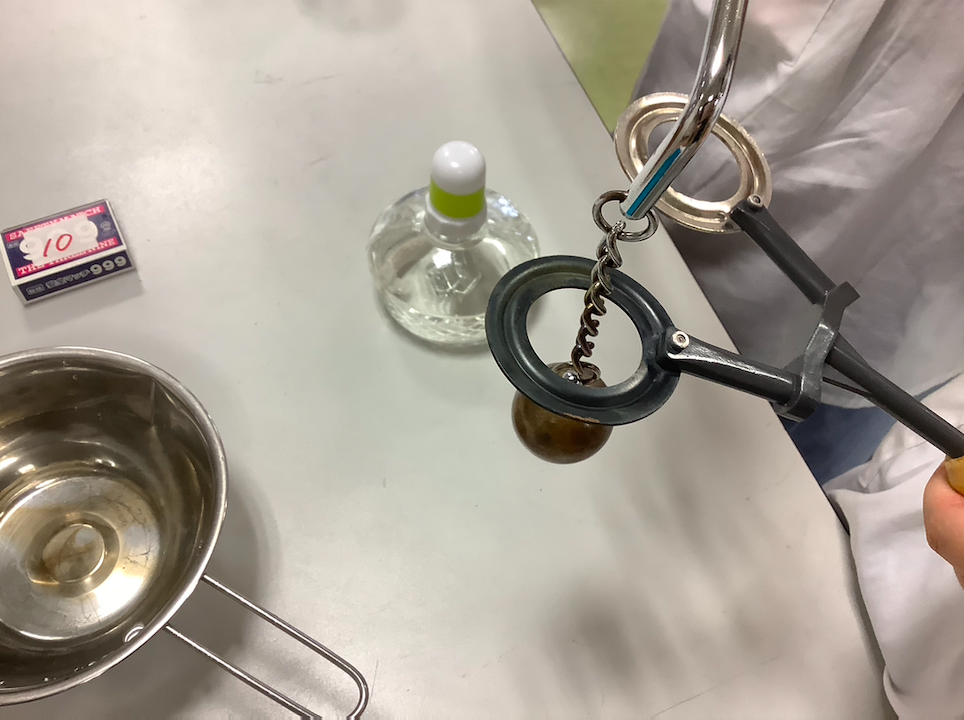

4年生では、金属の玉や輪をあたためる実験を行いました。金属をあたためることで、どのように体積が変化するかを調べました。そこで、アルコールランプを初めて使いました。アルコールランプや、マッチの使用はやけどの可能性もあることから、練習を何度も行ってから挑戦しました。この先、中学校に行ってもマッチは使うことになるので、安全に正しく使えるようになってほしいと思います。不安がある児童は昼休みの時間も理科室に足を運び練習してくれています。不安がある子たちは練習しに来てくださいね。

水溶液の性質の学習を行いました。金属を1週間かけて水溶液に溶かし、その溶けた金属がどうなったかを調べました。楽しい実験も6年生となれば危険と隣り合わせなので、真剣な表情で取り組んでくれました。