スペシャル

和食

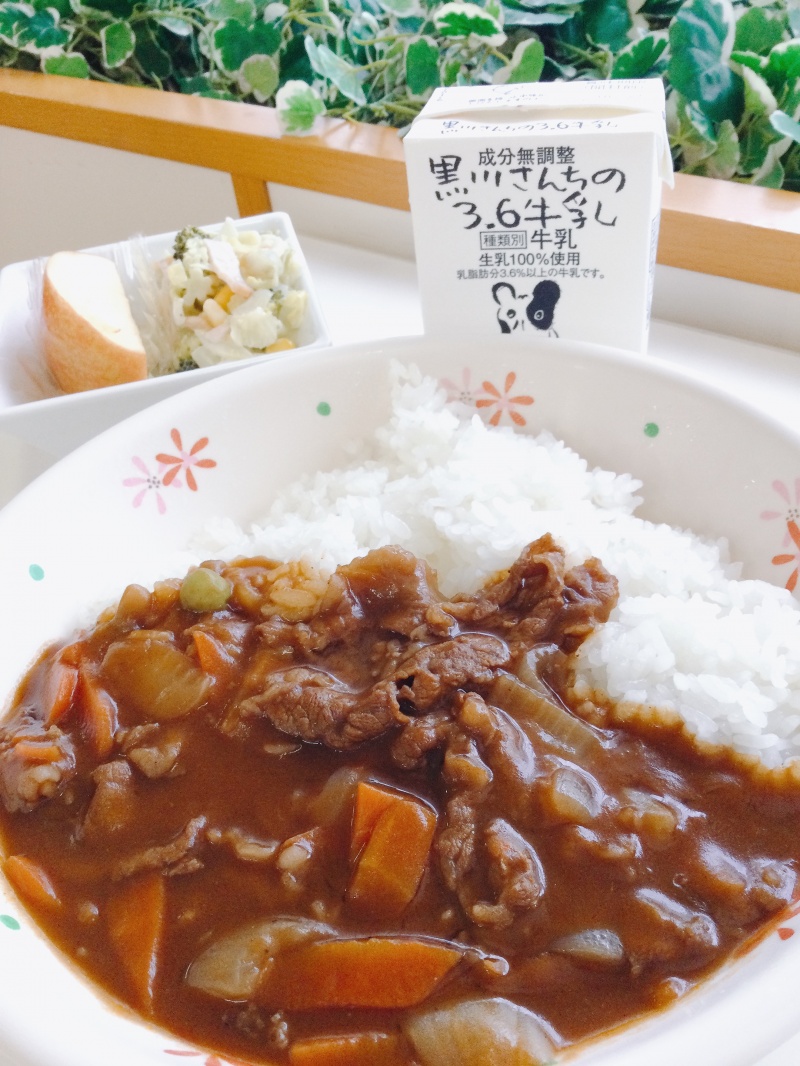

洋食

和食

洋食

カレイのトマトチーズ焼き

中華

スペシャル

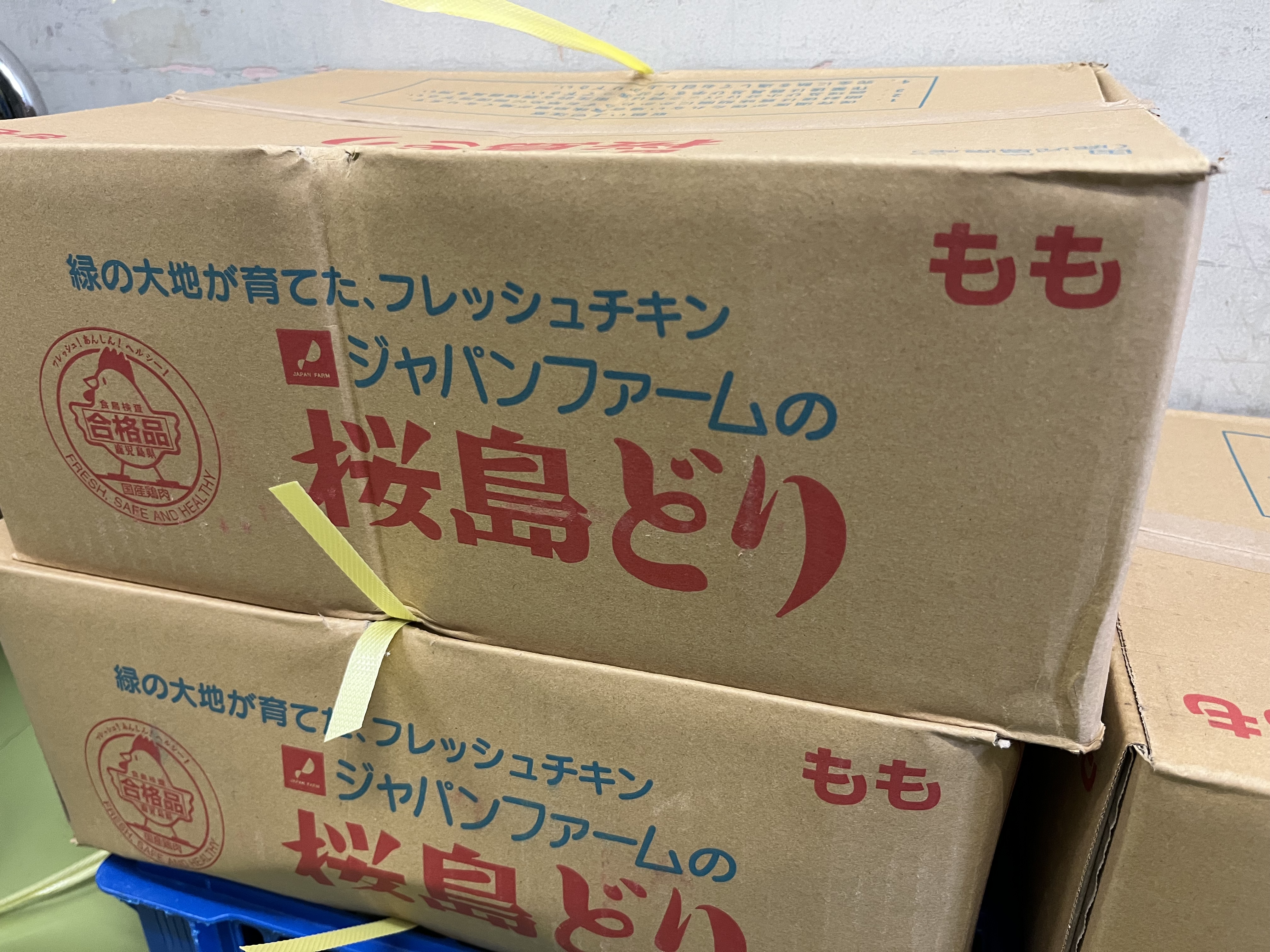

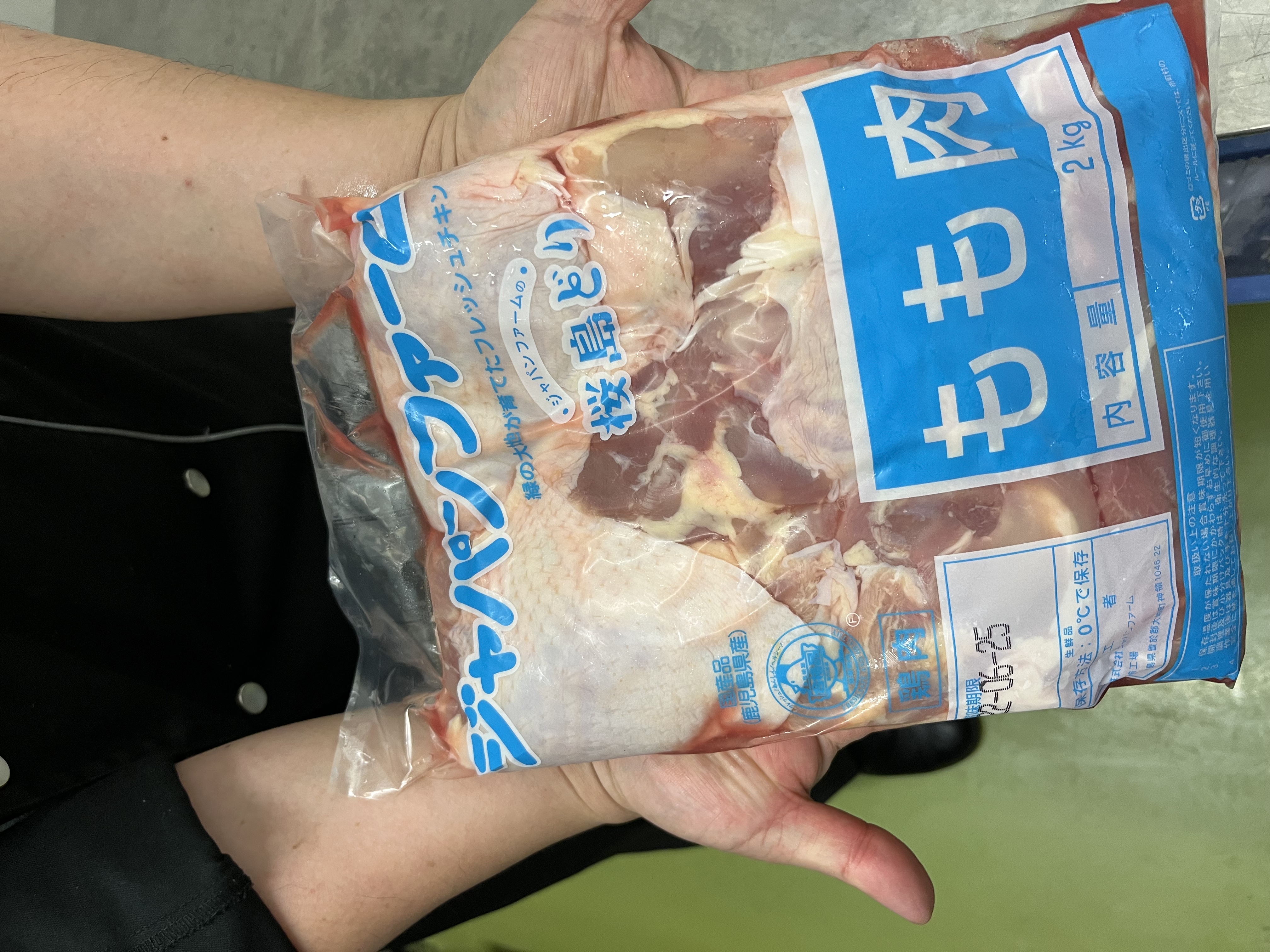

郷土料理

和食

世界の料理